平成24年2月15日(水)2〜4限に小千谷市内の織物の工房を見学し、社長さんやいざり機(ばた)をされていた4人の方々から小千谷縮に関するお話をじっくり聞かせていただきました。

・小千谷縮は青苧(カラムシ)が原料、小千谷紬は繭が原料

・歴史〜明石次郎が約350年前に従来の技法に改良を加えて小千谷縮の特徴である「シボ」を作り出すことに成功

・ シボがあると肌と布の間に空間ができ、風が通り抜けて涼しいことが小千谷縮の人気の秘密

・一人前の織り手になるには、年間約100日間×5年間の講習が必要

・反物一反作るのに400gの麻糸が2〜3つ必要

・目標は次世代に「小千谷縮」を伝えること。“小千谷”という名前がついたもの(小千谷縮)がユネスコ無形文化遺産に登録されていることを誇りに思う人が増えてほしい。

・ 小千谷市内で製作工程に関わる人(苧績み=20人、絣作り=1〜2人、いざり機=10人、湯もみ・足ぶみ=2人)は、高齢化している。後継者育成が急務。(昭和48年から事業開始)

・ 空気が乾燥すると糸が切れるので70%以上の湿度が必要。縮は水を含むと「より」が戻ってしまうので油を使っている。(昔は雪の湿気だけで織っていた)

|

|

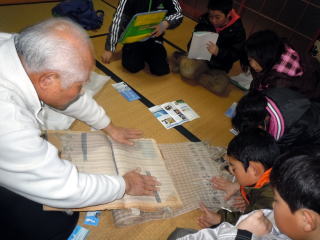

| 技術を伝えることは大切なんだよ |

この「シボ」が夏になると肌ざわりがいいんだよ |

|

|

| 模様付けのために縦糸と横糸を慎重に合わせているよ |

江戸時代の部品を使っている機械も! |

|

|

| 糸が切れないように加湿器を使っているんだよ |

年間100日、5年間の講習で一人前に! |

***** いざり機(ばた)を見学した感想(3・4年生) *****

★ 福島県の昭和村から青苧を買い、布は縦糸と横糸とが組み合わさっていました。5年間小千谷縮のことを勉強して一人前になります。12.5mあれば着物ができ、織るのに約百日間もかかる大変な作業だと思いました。2階のいざり機を見ると足も器用に使い、大変そうでした。朝は乾燥すると糸が切れるので、部屋の湿度を70度以上にし、湿気を上げ、糸を切れにくくしていることが分かりました。いざり機は様々な工夫をしていることが分かりました。

☆ 1階では、小千谷縮は麻糸でできていることや、歴史を詳しく教えていただきました。原料は福島県昭和村で採れた青苧を買い、それを小千谷に運んで糸を持ってきていることが分かりました。昭和村で採れるようなったのは、上杉家が17世紀の最初に福島に移ったからだと分かりました。2階でいざり織をしている人は4人で、1人が帯、3人が着物を織っていました。見ているだけで、大変さが伝わり、小千谷縮が重要無形文化財に指定された理由や大切であることがよく分かりました。一度、織ってみたいです。

★ さわってみると小千谷縮は凸凹していて夏に着ると風通しがよくて夏にはうってつけだそうです。1着ほしいです。青苧はテープのようなものからきちんとした糸になりすごいです。2階で見たいざり機は大変で難しそうだと思いました。質問したら、水や石油などを使わないと糸も乾燥していると切れてしまうことを知りました。平らになるように心がけて織ることも分かりました。「人」と「糸」と「いざり機」が一体にならないといけないそうです。1回、織ってみたいです。

☆ 1階では文化遺産に登録されている織り物や反物にさわらせていただきました。表面がざらざらしていて硬かったでした。また、名人なら100日間かけて12.5m織れることも山岸さんから聞きました。青苧は水に強いことも教えていただきました。2階の織り場では、5円玉を糸につけていることを見付け、聞いたらおもりにしているそうです。実際に織っている姿を見られてよかったです。

★ 初めて小千谷縮を見ました。青苧は水に強いことも教えていただきました。縮は横糸が強くて丈夫だとも教えてもらいました。僕がやった織り物と違って足を使っていたし、糸が硬くて何回もトントンしていました。今度、作ってみたいです。

☆ 1階には青苧や小千谷紬のストールなどが飾ってあり、小千谷縮の原料は福島県の昭和村から買っていて、着物を作るまで12.5mも反物が必要であることがよく分かりました。また、次の世代まで残していきたいことが分かってよかったです。2階で織っていたのはざらざらした布で夏の頃に風を通すような工夫がされていました。「頑張っても一日(8時間で)15cmしか織れない」とおっしゃっていました。今後、洗濯の仕方も調べたいです。

★ 12.5m織るのに100日間もかかることを初めて知りました。大変なことを聞いたら糸作りだと教えていただきました。織っている糸にスプレーをかけていた理由は滑りやすくして織りやすくしていることが分かりました。一度、機織りをしたいです。