| 2024年3月22日(金) |

| 卒業式が無事終わりました! |

|

|

|

昨日からのなごり雪が予想以上に積もった中、今日の午前中に第77回卒業証書授与式を行いました。

卒業生は、大きな返事と堂々とした姿で、一人一人が卒業証書を受け取りました。そして、”卒業生 門出の言葉”の中で「旅立ちの日に」を、二部合唱で歌いました。卒業式の後、ご来賓の方々から「卒業生の歌に感動しました。とてもきれいでしたね。」というお言葉をいただきました。

最後の学級指導や南運動場での卒業記念写真を撮った後、祝送を南運動場で行いました。右の写真は、在校生の子どもたちや教職員が、卒業生や保護者の方々を見送っているところです。

この後、みんなで駐車場やグラウンドに出て、卒業をお祝いする花火の打ち上げを待ちました。広がってきた青空に鳴り響いた花火と奉納木遣りとともに、かがやき学年の子どもたちは、立派に巣立っていきました。

これで、1年間の教育活動も無事終了しました。ありがとうございました。

|

|

|

| 2024年3月21日(木) |

| 3学期終業式を行いました! |

|

|

|

今日は4つの学年の学級閉鎖が明けたばかりで、欠席者がまだ多かったのですが、3学期終業式を無事行うことができました。

「…ぼくは、入学の時と比べるとやれることがとても増えました。その一つが暗唱です。…」「…以前の私は、誰かがやってくれるだろうと、自分から立候補することはほとんどなかったのですが、6年になり、自分から進んでチャレンジすることが増えました。…」2人の学年代表が、1年間を振り返り、自分の成長を話しました。とても堂々と、わかりやすく語ってくれました。そして、校長からは、子どもたちの「すてきな笑顔と真剣なまなざし」が写った3学期の写真をみんなで見合いました。そして、教育目標の視点から3学期の行事等を振り返りました。一人一人が、大きく成長したと思います。

午後からは、5年生が明日の卒業式の準備を一生懸命取り組んでくれました。明日は、ちょっと寒くなりそうですが、きっといい卒業式になることでしょう。

|

|

|

| 2024年3月19日(火) |

| 5年生、キャッチバレーボールにチャレンジ! |

|

|

|

5年生は、最近体育「ネット型ゲーム」の学習でキャッチバレーボールをやっていました。アンダーサーブを打つところは同じですが、レシーブのところでキャッチしてから次の人にパスします。2人目は、そのパスを受けとってから、打ちやすい位置に両手でトスを上げます。3人目が、そのボールをスパイクする、という流れです。6人1チームで、6チームに分かれて練習したり、試合をしたりしていました。

「○○さん、いくよ。打ってね~。」と、トスを上げたりスパイクしたりするのですが、柔らかく軽いボールなのでなかなかコートに入りません。でも、試合を重ねるにしたがって、ボールをキャッチしたりスパイクするのがうまくなってきました。声を掛け合う姿も、増えてきました。

子どもたちは、終わった後「友達がスパイクしやすいところにトスをあげるのは、思っていたより難しかった。」「だんだんスパイクが決まるようになってうれしかった。」などと、感想を話していました。みんなで楽しみながら、汗を流すことができたようです。

|

|

|

| 2024年3月19日(火) |

| 6年生、用具室をきれいにいてくれました |

|

|

|

6年生は、最近卒業が近付き、感謝の気持ちを込めて校舎内をきれいにしてくれています。今日は、北運動場の用具室をきれいにしてくれていました。

まず、用具室から中に入っている品物を全部出し、中をきれいに拭き掃除をしてくれました。そして、「じゃあ、最初にミニサッカーゴールを入れようか。そして、次は一輪車台かな…。」大きな品物も、協力し合いながら格納しました。鼓笛隊の楽器などは、ちょっと名残惜しそうに触っている姿もありました。作業をしながら、今まで使ってきた思い出などを整理している様子(?)でした。

ここにきて、インフルエンザが流行し、2・3・4・6年生が3/20(水)まで学級閉鎖になりました。今度全校が揃うのは、3学期の終業式の日3/21です。

|

|

|

| 2024年3月15日(金) |

| 4年生、「マンダラチャート」を書きました! |

|

|

|

4年生は、今日の5限の道徳の学習で、「マンダラチャート」にチャレンジしました。これは、大谷翔平選手で有名になったシートです。2月の全校朝会で、校長が大谷選手を紹介しました。

「自分が一番目指したいことを、一番中央のマスに書きます。そして、その周りのマスに、そのために必要な要素を書きます。…大谷選手のシートを参考に書いてみましょう。」子どもたちは真ん中の目標はすぐにかけましたが、その周りのマスがなかなか難しくて進みません。班の人から、「外国にいくためには大谷選手も書いている『人間性』が大切なんじゃない?」「スポーツならやっぱり練習が必要なんじゃない?」と、班で仲間と相談しながら考えました。

子どもたちは、実際に「マンダラチャート」を書いてみて、「今日からさっそく一つ行動してみよう!」「大谷選手は高校生の時に決めたことを今もやっていてすごいな。」と、感じました。これから色々な経験を積みながら、一人一人のチャートが埋まっていくことでしょう。

|

|

|

| 2024年3月14日(木) |

| 3年生、好きな動物の名前を英語で教え合いました |

|

|

|

3年生は、最近外国語活動「What’s this?」で、自分の好きな動物やスポーツの影絵に描いて、相手に質問したり答えてりする活動をしています。

先日の学習では、前時に学習したスポーツの名前を復習した後、動物の名前を覚えました。”deer,owl,wolf…”など、難しい動物も出てきていました。そして、フラッシュカードの動物の絵を見ながら、”What’s this?""It's a fox."など、どんどん動物の名前を覚えながら答えることができるようになってきました。その後、一人一人が”silhouette quiz(シルエットクイズ)”の用紙に、動物の影絵を描きました。そして、お互いにその絵を相手に見せながら、質問したり答えたりする活動を楽しみました。

子どもたちは、「リスの言い方が難しい。」「たくさんの人と話してサインがいっぱい集まった。」と活動を振り返って感想を話していました。英語の受け答えをしながら、友達のいろいろな好みも知ることができたようです。

|

|

|

| 2024年3月13日(水) |

| 6年生、薬物乱用防止教室を受講しました! |

|

|

|

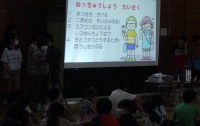

6年生は、今日の5限にゲストティーチャーをお招きし、「薬物乱用防止教室」を行っていただきました。例年、小千谷ライオンズクラブの方々が、覚せい剤や大麻などの薬物だけでなく、タバコやお酒の害等についても話してくださっています。

「…薬物は1回でも使うと乱用で、法律に違反します。自分では止められなくなるので、先輩や自分の知っている人から勧められても、絶対断ってください。どうしても困った時は、家の人や友達など誰かに相談してみてください。」と、教えて頂きました。そして、歌に合わせてみんなで簡単なダンスをしました。ダンスの得意な6年生なので、みんなで口ずさみながら踊りました。

子どもたちは、「薬物は、人間関係も壊すことがわかった。」「誘われたら絶対に断るようにする。」などの感想をもちました。自分の人生は1回だけなので、迷わずに「薬物、ダメ!ゼッタイ」を貫いて欲しいと思います。

|

|

|

| 2024年3月12日(火) |

| 1年生、大繩を使っていろいろな運動をしています |

|

|

|

1年生は、最近体育の時間に大繩を使って運動をしています。二人が回している大繩に一人一人が入って跳んだり、「郵便屋さん」などをしたりしています。

その後、今日は走る運動遊びをしました。大繩で走るコースをつくって、リレーをしました。コースは、真っすぐコース、ジグザグコース、回転コースです。「縄を踏まないようにジグザクに走るんだよ。」「回転しながら走るって難しいけど頑張って。」など、みんなで応援しながら楽しそうに走っていました。次の時間は、自分たちでコースを作成して遊びます。

授業の最後には、子どもたちが、使った道具をチームごとに素早く片付けていました。長縄を手際よく縛ったり、協力しながら片付けたりする姿から、「さすが、もうすぐ2年生だな!」と思いました。

|

|

|

| 2024年3月11日(月) |

| 「たてわり班ありがとうの会」を行いました |

|

|

|

先週3/8(金)の児童朝会の折に、「たてわり班ありがとうの会」がありました。インフルエンザの関係で日にちを変更しましたが、いつもの20グループで楽しく行うことができました。

親善スキー大会や競書大会等の表彰をした後、新総務委員会がリードして2種類のゲームを行いました。”言うこと一緒、やること一緒” のゲームでは、班のみんなで手をつないで大きな輪を作り、リズムに合わせて総務委員会の言う方向に飛び跳ねました。「…次は、私たちが『右!』って言ったら、左に跳びます。『前!』って言ったら、後ろに跳びます。やってみましょう!」少し難しくした”言うこと逆、やること逆”のゲームを行いました。みんなで体を寄せ合ったり、手が離れないように引っ張り合ったりして、たくさんの笑顔が生まれました。

そして、最後に1年間のたてわり活動を振り返り、一人一人が「自分のありがとう」を同じグループの仲間に伝え合いました。昨年度にも増して、異学年交流が充実した1年でした。

|

|

|

| 2024年3月7日(木) |

| 図形を作りながら学習を進めています |

|

|

|

それぞれの学年で、学習のラストスパートに入っています。校舎を回っていると、工作用紙などを使って作りながら算数の学習をしている学年が、複数ありました。

左の写真は、5年生の算数「立体」の様子です。三角柱や六角柱・十角柱・円柱などを、「立体」の学習のまとめとして作っていました。「側面のここの長さは、円周の長さと同じくしないとなので…」と、コンパスや分度器・定規などを使って、底面や側面の各部分の長さを計算で出してから、正確に測って作っていました。

また、右の写真は2年生の「はこのかたち」の様子です。「先生、はこになったよ。見て見て。…」実際にある箱の、それぞれの面を画用紙に写します。そして、切り取った6つの面の組み合わせを考えながら、セロテープで組み立てました。

5年生の子どもたちは、「多角形の頂点の数が多くなるほど難しい。」「ルービックキューブを作るみたいで面白い。」と、感想を話していました。学年が進むに従って、操作活動も大きく変わっていきます。

|

|

|

| 2024年3月6日(水) |

| 2年生、ストローを使って工作! |

|

|

|

2年生は、最近図工「パタパタストロー」でストローを使った工作をしています。ストローで簡単な動く仕組みを作り、仕組みを組み合わせて作品を作っています。

「…まず、組み合わせて作ったストローを動かしてみよう。そして、表したいものをはっきりさせて作ってみよう。」…動く仕組みを理解した後、その動きからイメージするものを、一人一人が、イメージ豊かに作りました。ストローの他にも、スズランテープや色画用紙なども使っています。そして、「町を守るまじょ」や「人をのせて走る馬」、「野原をかけるウサギ」…など、いろいろな作品ができました。1人でいくつもの作品を作った子もいます。

子どもたちは、できた作品を見て、「家にあるストローでも作れそうだから作ってみたい。」「ストローの組み合わせ方でいろんな動き方があって楽しい。」と話していました。一人一人が自分のイメージを膨らませて、楽しく作品を作ることができました。

|

|

|

| 2024年3月5日(火) |

| 片中卒業生、あいさつに来てくれました! |

|

|

|

昨日3/4(月)のお昼ごろ、片貝中学校の卒業生が、当校の児童玄関にあいさつに来てくれました。例年、午前中に中学校の卒業式があった後、その足で来てくれています。今年は、卒業生「ひまわり学年」と保護者の方々だけでなく、その様子を見守る中学1・2年生の姿もたくさんありました。

「…入試の時は、周りの人たちがみんな賢く見えるけど、自分が一番賢いと思って、自信をもって試験に臨んでください!…」と、旧担任から励ましの言葉がありました。そして、「ひまわり学年」が、堂々と木遣を唄う様子を保護者の方々だけでなく、6年生と1年生も見守っていました。大きく成長した姿を見せに来てくれて、大変うれしく思います。

「ひまわり学年」の一人一人が、大きく羽ばたいて欲しいと思うと同時に、この「伝統」も続いて欲しいと思います。

|

|

|

| 2024年3月4日(月) |

| 4年生、いろいろな場面で自分の考えを伝え合っています |

|

|

|

4年生は、いろいろな場面で、自分の考えを友達に説明したり、友達と意見を調整して決めたりすることが、うまくできるようになってきています。

左の写真は、算数のWeb問題を一人一人が問いた後に、難しい問題をみんなで考えている様子です。自分の考え方だけでなく、友達のいろいろな解き方を学び合っています。各グループで相談した後、ミニホワイトボードを使って、クラス全体にも紹介していました。県教育委員会が、今年度積極的に勧めている方法です。

右の写真は、クラス会議で「お楽しみ会で何をするか」を相談しているところです。子どもたちから出た5つの案をもとに、それぞれの良さを説明したり、今までのクラスの履歴から絞ったりしながら、相談が進んで行きました。

子どもたちは、「意見を重ねて決められてよかった。」「色々な意見を聞いて、最終的にやりたいものを選べた。」と、振り返っていました。子どもたちは、他者とかかわりながら、自分の意見を表現することに、抵抗感が少なくなってきたようです。

|

|

|

| 2024年3月1日(金) |

| 今年度最後の授業参観がありました |

|

|

|

今日の5限は、今年度最後の授業参観を行いました。「できるようになったこと発表会」「ふくしについて紹介しよう」「心が動いたことを31音で表そう」など、今まで子どもたちが調べてきた事や自分が作った作品などを発表した学年が多くありました。

左の写真は、2年生の様子です。自分の小さいころのエピソードを、さらに保護者の方に取材しまとめているところです。また、右の写真は、6年生の様子で、卒業式で胸に飾るコサージュを、親子で一つずつ作りました。他の学年も、一人一人が工夫しながら一生懸命取り組んできた内容をご覧いただけたことと思います。

他にも、来年度の片貝小の変更点について、放送で大まかに説明させていただいたり、各学年懇談会では学習の成果と課題等をお話させていただいたりしました。今年度も残りわずかとなりましたが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

|

|

|

| 2024年2月29日(木) |

| 昨日から、新委員会がスタート! |

|

|

|

昨日2/28(水)の6限に、4・5年生による委員会活動がありました。2月上旬にいくつかの学年で学級閉鎖があったため、今まで委員会活動の時間が取れませんでした。日常活動は今までの委員会の人が中心になり回していましたが、昨日が実質的なスタートの日でした。

各委員会とも5年生を中心に、活動の内容を確認した後、めあてを決めました。「放送で全校を明るくする」「全校をよりよくし、楽しく過ごせるようにする」「感染対策をしっかりして、みんなが好き嫌いせず、栄養をしっかりとれるようにする」…そして、日常の当番活動の分担を決めたり、イベント的な活動予定を決めたりしました。そして、機械の操作を教えてもらったり、掲示物の張る場所を確認したりもしました。

子どもたちは、「新しい活動もしたいし頑張らなきゃ。」「まずは教えてもらった仕事を忘れずしっかりとやりたい。」と、決意を新たにしていました。是非、これから「もみの木児童会」をリードしていって欲しいと思います。

|

|

|

| 2024年2月28日(水) |

| 3年生、調べてきた「福祉」について発表練習 |

|

|

|

3年生は、3学期に取り組んできた総合的な学習「ふくしについて紹介しよう」のまとめをしています。様々な体験を通して学んできたことを基に、さらに詳しく調べてグループごとにパワーポイントにまとめました。

今日は、3/1(金)の授業参観に向けて、グループで発表の練習をしていました。「…これは筆談器です。元は幼児用のお絵描きおもちゃでした。先にマグネットが付いたペンで書き、その後レバーをスライドさせて消すことができます。…」それぞれのグループが、映像や写真をもとに説明する練習をしていました。「ここは優先席の写真を、指さした方がいいんじゃない?」などと、グループの中で、意見を出し合いながら発表の仕方を考えていました。

練習を終えた後、子どもたちは「原稿を見なくても話せるところが増えた。」「最初にあいさつした方がいいね。」と、発表会に向けて話していました。授業参観の折には、さらにパワーアップした発表が見られることでしょう。

|

|

|

| 2024年2月27日(火) |

| 2年生、マット運動に取り組んでいます |

|

|

|

2年生は、最近体育の時間にマット運動に取り組んでいます。

今日は、両手だけで体のバランスを取って支えたり、だるま転がりにチャレンジしたりしました。「…足の裏を合わせたまま、両手で抱えます。そのまま後ろに倒れるんじゃなく、左肩・右肩・右ひざ・左ひざと、順番にマットに付くように体を回します。」…担任の師範を見て子どもたちが何回か試してみるうちに、上手に回れる子が出てきました。みんなでその子の動きを手本に、さらに練習すると連続で回り続けられる子も現れました!他にも「ブリッジ」を上手にできる柔らかい子どもたちにも、「すご~い!上手!!」との歓声。子どもたちの上達の速さにびっくりしました。

授業後に、子どもたちは「ほかの技もやってみたい。」「ブリッジをしたら腰が…。」と話していました。今までやったことがない技が、少しずつできるようになって良かったです。

|

|

|

| 2024年2月26日(月) |

| 5年生、豚汁の調理実習計画を立案! |

|

|

|

今日の5限、5年生は、家庭科「家族の時間」の学習で豚汁をつくる計画を、各グループごとに立てていました。

「…材料は、各グループ、豚肉150gと大根1/3本、ニンジン1/2本、ゴボウ1/3本、こんにゃく1/2袋です。調味料は学校で用意します。各グループで美味しくなるように、作業内容を調べたり役割分担を決めてみましょう。」…調理実習の日程等を確認した後、子どもたちは、家庭科室に移動して、グループごとに調理実習の計画を立て始めました。そして、GIGAパソコンを使って、作業手順や美味しく作るための”コツ”を調べ始めました。

子どもたちは、調べてみて「水にさらすんだね。」「だしがいるみたいだよ。」など、新しい情報を仕入れていました。きっと、3/4(月)の実習当日には、美味しい豚汁が出来上がることでしょう。

|

|

|

| 2024年2月22日(木) |

| 笑顔があふれた六送会! |

|

|

|

今日の昼休みから5限に、児童会主催の「六年生を送る会」を南運動場で行いました。かがやき学年の保護者の方々も、たくさん参観に来てくださっていました。

それぞれの学年が、今日まで練習したり準備したりしてきたことを、伝え合ったり発表したりしました。たくさんの笑顔が、体育館いっぱいに広がりました。

左の写真は、卒業生が1・2年生からプラバンと色紙のプレゼントをもらったところです。同じたてわり班の後輩からもらった卒業生も、とても嬉しそうでした。また、右の写真は、卒業生が2曲のダンスを、在校生と保護者の方々に披露しているところです。たくさんの隊形移動をしたり、ダンスの途中で長縄跳びをしたりと、いろいろな工夫をした発表でした。「あこがれ」の6年生に相応しい出し物でした。保護者の方々も、嬉しそうに記録を撮っていらっしゃいました。

卒業生は、「5年生へ かっこいいい木遣天舞ありがとう。もう少しで6年生。がんばってね。」「3、4年生へ 劇やクイズをありがとう。楽しくて笑いすぎてのどがかれそうになったよ。」「1、2年生へ 六送会で6年生の良いところをたくさん言ってくれてありがとう。」と、お礼のメッセージに書いていました。とても思い出に残る六送会になったようです。

|

|

|

| 2024年2月21日(水) |

| いよいよ明日は六送会です! |

|

|

|

1月から、5年生を中心に「六年生を送る会」に向けての話し合いや準備を進めてきました。

特に、先週からは、各学年の準備に熱が入ってきました。左の写真は、1・2年生が卒業生に渡すプレゼントを作っているところです。6年生がもらって嬉しそうなイラストを選んで、プラバンにポスカで絵を描きました。そして、穴を開けたり周りを切ったりしてから、オーブントースターで焼きました。1・2年生で混ざって手伝い合いながら、楽しそうに作っていました。

右の写真は、5年生が6年生から引き継いだ「木遣り天舞」の練習をしているところです。当日は法被を着て、鳴子を打ち鳴らしながら、気合を入れて踊ります。他にも、5年生は、6年生にアンケートを取って、一人一人の思い出を給食時間中に放送したり、たてわり班での色紙メッセージを作ったりしてくれていました。中学年も、くす玉を作ったり、六年生クイズなどの出し物の準備をしていました。どの学年も、今までお世話になった6年生への感謝の気持ちを表そうと、頑張っていました。

いよいよ明日は、六年生を送る会当日です。きっと、楽しい会になることでしょう。

|

|

|

| 2024年2月20日(火) |

| 2年生、1年生に「ぴょん」のお世話を伝授! |

|

|

|

2年生は、2月に入ってから、今までずっとしてきたウサギのぴょんの世話を、1年生に引き継いでいます。

「…次は、トイレの掃除の仕方について説明します。まず、新聞紙を広げて、箱の中身を出します。次に、スプレーを3回プッシュします。…」左の写真は、自分たちで作ったパワーポイントの映像を使って、「ぴょんのおせわのしかた」を説明しているところです。水の変え方や餌のやり方なども、1年生に教えました。1年生も、今度は自分たちの役割になるので、一生懸命聞いていました。

「最後は、ほうきで落ちているチモシーなどをはいて、ごみ袋の中身だけ捨てにいくよ。…」右の写真は、2年生が、昼休みに1年生と一緒に世話をしながら教えているところです。毎日、それぞれの学年が3人ぐらいずつ交代しながら当番をしています。2年生は、1年生の見本になりながら先輩として、丁寧に教えています。

2年生は、「優しく教えられてよかった。」「また手伝って一緒にお世話するよ。」と話していました。いろいろな活動で、次の学年に引継ぎが行われています。

|

|

|

| 2024年2月19日(月) |

| 6年生、版画の刷りを楽しんでいます! |

|

|

|

6年生は、3学期になり図工「版から広がる世界」の学習で木版画に取り組んできました。テーマは「職人」で、一人一人が自分の作品を彫刻刀で丁寧に彫ってきました。

今日の3限は、いよいよ印刷でした。インクのムラが出ないように、ローラーで縦横に延ばして隅々までインクをのせます。そして、紙が版木からずれないように、二人組で紙を載せた後、バレンで中央から順に隅々までこするのです。そして、子どもたちは、紙を版木からはがす時が一番ワクワク・ドキドキしていました。子どもたちは、完成した自分の作品を見て、「おっ、うまくいった。丁度よい濃さだ。」「紙の置き方が難しいな。曲がらないようにしよう。 」と感想を話していました。

他の学年でも、校内美術展を目指して、作品作りが進んでいます。それぞれの学年の廊下に、作品が飾られ始めました。3月1日の授業参観の折に、是非ご覧ください。

|

|

|

| 2024年2月16日(金) |

| 4年生、マット運動に取り組んでいます |

|

|

|

4年生は、2月に入り、体育「器械運動」のマット運動に取り組んでいます。前転や後転だけでなく、いろいろな技に挑戦しています。

「坂を使うと、開脚前転がしやすいから、ここのマットを使うといい。」 「映像を見ると、もっと膝が伸びるとかっこいいな。」「倒立の練習には、肋木の横棒に足先をひっかけて上っていくといいね。」…友達に教えてもらったり、動画を撮ってもらったりして、自分の動きを確認しました。先週は、開脚前転や壁倒立の練習をして、だんだん上手になりました。今週は、さらに三角倒立などにもチャレンジしています。

子どもたちは「マットを重ねたら開脚前転が上手になってきた!」「だんだん長く倒立ができるようになってきた!」などの振り返りをしていました。自分の上達を気付くことができて、良かったです。1月に行われたマット運動の職員研修の成果を生かして、他の学年も取り組み始めています。

|

|

|

| 2024年2月15日(木) |

| 中学年、アルペンスキー教室に行ってきました |

|

|

|

今日、3・4年生は、小出スキー場に、2回目のアルペンスキー教室に行ってきました。今週から気温が上がり、雪の具合が心配されましたが、青空の下で気持ちよく滑ることができました。

「ストックなしで、手で膝を押して曲がってみよう。」…午前中は、いくつかのグループがふもとのゲレンデで練習をしましたが、多くのグループがリフトを使って上りました。午後からは、全部のグループがリフトを使って、長い距離を気持ちよく滑ることができました。子どもたちは、「曲がれるようになった。」「今回も楽しかった。」と感想を話していました。

これで、今年度のアルペンスキー教室は、無事終了しました。子どもたちが気持ちよく安全に滑ることができたのも、お忙しい中参加してくださったスキーボランティアの皆様方のお陰です。大変ありがとうございました。来年度も是非よろしくお願いいたします。

|

|

|

| 2024年2月14日(水) |

| 1年生、新1年生との交流会を行いました |

|

|

|

今日は、新1年生保護者会が午後からありました。5年生は学級閉鎖で交流会ができませんでしたが、1年生は5限に年長さん17人と交流会を行いました。

最初に、1年生教室に年長さんたちを案内して、席に座ってもらいました。そして、パワーポイントで作った写真付きの「片貝小学校の1年間」を、みんなで分担して紹介しました。みんな、大きな声で説明することができました。次に、北運動場で年長さんと1年生が混ざってチームを組み、リレーとドッチボールを行いました。1年生は、年長さんたちを優しくリードすることができました。年長さんたちも、1年生と一緒に汗をかいたり、1年生や片貝小学校のことを知ることができて、笑顔がたくさん見られました。

終わった後、1年生は「きんちょうしたけど、うまくできた。」「4月からいっしょにあそぶのがたのしみ。」と話していました。4月からは2年生になり、新1年生の先輩になるのが楽しみですね。

|

|

|

| 2024年2月13日(火) |

| 3年生、点字の仕組みを教えてもらいました |

|

|

|

3年生は、今日の3限の総合的な学習の時間に、点字翻訳サークル4人の方々に来ていただきました。先週は手話について学びましたが、今回は点字について教えていただきました。

「点字は、目が不自由な方々が指先で触って読み取る言葉です。長方形に並んだ6つの点が1つのまとまりで、6つの点の場所にはローマ字の「か(KA)」のKの部分とAの部分からできています。…」点字の仕組みについて教えてもらった後、専用の道具を使って自分たちの名前などを点字で書いてみました。子どもたちは、打ち出した点字を実際に触ってみたのですが、なかなか指先だけだと、字の違いが分からないようでした。

子どもたちは、「触ると不思議な感じがする。」「文字で見ないと全然わかんない。」と感想を話していました。点字翻訳サークルの人たちの作業の大変さや、点字を読み取る人の指の感覚の鋭敏さに気付くことができたようです。

|

|

|

| 2024年2月9日(金) |

| 高学年アルペンスキー教室、無事終了 |

|

|

|

5・6年生は、2/9(金)に2回目のアルペンスキー教室に小出スキー場に行ってきました。インフルエンザが心配されましたが、学校医様のご指導のもと、実施することができました。

今回、小出スキー場では少しずつ積雪量が増えていたので、前回動いていなかった第3ペアリフトも稼働していました。そこで、少し狭くて急な場所がある林間コースにも、ほとんどのグループがチャレンジしました。「しっかりブレーキをかけて降りるよ。どうしても怖かったら横滑りで降りてもいいよ。」…ちょっと苦戦しながらも、みんななんとか怪我なく滑り降りることができました。大変よかったです。

子どもたちは「いろんな斜面に行っても、この前より転ばなくなりました。」「この前よりもうまくなった気がする。スキーボランティアやインストラクターの皆さんのおかげです。」…と感想を話していました。今年度の高学年のスキー教室はこれで終了です。もう一度予定されている中学年スキーも怪我なく終わりたいものです。

|

|

|

| 2024年2月8日(木) |

| 3年生、手話にチャレンジ! |

|

|

|

3年生は、今日の3限の総合的な学習の時間に手話サークル「あじさいの会」の3名の方をお呼びしました。先日は、グループごとに「福祉」について調べていましたが、今日はみんなで手話について学習をしました。

「…こういう風に、両手の人差し指の先を向かいわせてお辞儀させるように曲げるのが、『あいさつ』です。まくらから起き上がるようにしてから、こうすると『おはよう』になるよ」…自己紹介の後、最初に「こんにちは」などのあいさつや、「うれしい」などの感情表現を教えていただきました。次に、それぞれ自分の苗字の手話での表し方を教えてもらいました。今までに手話を体験したことがある子どもたちもいて、みんな自分の名前を手話で表せるようにと、一生懸命教えてもらいました。

子どもたちは、「ジェスチャーみたい。」「おもしろい。」と感想を話していました。さらに、点字や車いすについても体験したりお話を聞いたりして、「福祉」について学びを深めていきます。

|

|

|

| 2024年2月7日(水) |

| 5年生、ミョウバンの析出にチャレンジ! |

|

|

|

5年生は、最近理科「水溶液の性質」で、水などに食塩やミョウバンがどのくらい溶けるかを、実験を通して学習しています。今までの実験で、子どもたちは、溶かす物質や水の温度によって、それぞれ違うことが分かってきました。

今日の3限では、60℃ぐらいのお湯にそれぞれ食塩とミョウバンを限界まで溶かしたあと、ビーカーを氷水に入れて冷やしました。「なかなか結晶が出ないな~」「うちの班、下に少しミョウバンの結晶が出てきたよ!」…水温が下がって、溶けていた物が少しずつ現れて、子どもたちはホッと一息。教科書のような結果が出てよかったです。

実験が終わって、子どもたちは「結晶がきれい」「ミョウバンの方が結晶が出やすいね」と振り返っていました。科学の不思議さの一端を感じることができて、よかったです。

|

|

|

| 2024年2月6日(火) |

| 1・2年生、”おぢゃーる”に雪遊びに行ってきました! |

|

|

|

今日の午前中、1・2年生は、生活科「ふゆをたのしもう」の学習で、山本山にある市の施設”おぢゃーる”に行ってきました。2/5(月)には、1・年生が混ざった10グループに分かれて遊ぶ時のルールや計画を立てていました。

おぢゃーるでは、昨日から降った新雪が20cmほど積もった中で、グループごとに遊びました。雪山からチューブそりを使って滑り降りたり、グループごとに雪像を作ったりしました。仲良く交代々々そりを使ったり、みんなで力を合わせて大きな雪玉を持ち上げて載せたりしました。みんな、汗ぐっしょりになりました。

子どもたちは、「こまっているとき、2年生にたすけてもらった。」「グループできょう力できたから楽しくできた。」と、活動を振り返っていました。楽しく・きまりよく・安全に「雪遊び」が体験できて、とてもよかったです。

|

|

|

| 2024年2月5日(月) |

| 6年生、”ニシロ”オーナーの吉井様からお話を聞きました |

|

|

|

6年生は、今日の4限に、四之町にある”コーヒーショップ ニシロ”オーナーの吉井和樹様から、今までの経歴などのお話をお聞きしました。吉井様は、来年度オープンする小千谷市の新図書館”ホントカ。”の中にもコーヒーショップを出店します。

「一番伝えたいことは、知り合った友達を大切にすること。そのたくさんの友達が、自分の夢を実現する時に助けてくれた。」「片貝が好きだかろこそ、ここでお店を開いた。片貝以外の人が、町に来てくれようになってきたことが一番うれしい。」など、熱く語っていただきました。他にも、帝国ホテルでの修業時代には、毎夜各部署に自発的に鍋洗いに行っていた経験なども話してくださいました。

これからも、たくさんの職種の人たちとコラボして、片貝町や小千谷市をこれから盛り上げていきたいという思いを、子どもたちも感じ取ってくれたことでしょう。

|

|

|

| 2024年2月2日(金) |

| 3年生、県立歴史博物館に行ってきました! |

|

|

|

3年生は、昨日2/1(木)に社会科「かわる道具とくらし」の学習で、長岡市関原ある県立歴史博物館に行ってきました。自分たちの祖父母・父母のそれぞれの時代の、昔の生活や使っていた道具を調べる学習です。

歴史博物館では最初に、昔の上越市の雪掘りの様子や小間物屋・駄菓子屋など店の様子を見せてもらいました。道路に雪が積み上げられている様子や、病人をそりで医者まで届けていたことに、子どもたちは驚いていました。そして、後半は、実際に”こすき”で雪を切って積み上げたり、蓑や菅笠・かんじきを身に付けたりしました。子どもたちは、木や藁でできたいろいろな道具を使わせてもらいました。

子どもたちは、「雪が2m以上も積もるなんて多すぎ!」「四角に分けると積みやすい。」と、感想を書いていました。体験を通して、昔の人々の生活の知恵や苦労を知ることができました。

|

|

|

| 2024年2月1日(木) |

| 1年生、江戸カルタを楽しんでいます! |

|

|

|

1年生は、生活科「むかしのあそび」の学習で、江戸カルタをみんなで楽しんでいます。「ゐ・ゑ・を・京」などの旧かな使いも入っている取り札を使い、4グループに分かれて戦っています。

”とれなくてもわらう。同時のときはジャンケン。しずかになったらよむ。”などのルールを確認した後、担任が読み札を読みます。「おににかなぼう。」「…はい!」「え~、一緒だからジャンケンね!」…「花よりだんご。」「はい!」「そんな!わかんなかった!」…ことわざに親しみながら、みんなで大いに盛り上がりました。たくさんの笑顔があふれていました。

子どもたちは、「たのしかった。」「またやりたーい。」と感想を話していました。きっと、ことわざもどんどん覚えて、取るスピードがさらに速くなっていくことでしょう。

|

|

|

| 2024年1月31日(水) |

| 3年生、元気に学習に取り組んでいます |

|

|

|

先週から学校ではインフルエンザが猛威を振るっていますが、3年生は、今のところほとんどの子どもが元気に登校しています。アルペンスキー教室の後も、元気にそれぞれの学習に励んでします。

左の写真は、国語と総合学習の合科的な学習「バリアフリーを紹介しよう」で、福祉にかかわる様々な事柄を調べているところです。グループごとにテーマを決めて、分担して調べています。「点字」や「手話」、「車いす」などについて、調べてまとめていきます。そして、この後、自分たちも福祉にかかわる体験をしていきます。

右の写真は、図工「いろいろうつして」の学習で、版画を作っているところです。「生き物」をテーマに作品作りを進めています。毛糸や銀紙・段ボールなど、いろいろな材料を使って、自分の表したいものを工夫して表そうと楽しんでいます。

子どもたちは、「盲導犬は目や足が不自由な人の役に立っているんだ。」「手話をやってみたい。」と話しています。これからも、元気に学習を進めていくことでしょう。

|

|

|

| 2024年1月30日(火) |

| 2年生、短縄跳びにチャレンジ!」 |

|

|

|

2年生は、今日の2限体育の学習で、縄跳びに取り組んでいました。先週はインフルエンザが流行し、学級閉鎖をした日が続きましたが、今週はほとんどの子が元気になりました。

「…それではあや跳びができる人は、立ってやってみましょう。」「両手で、ばつを大きく作ると、輪ができるからくぐれるね。」「二重跳びができた人も、見本でやってみてください。」「縄跳びを片手でもって手首で回せるように練習しましょう。」 子どもたちは、うまくできる子にコツや練習方法を聞きながら、いろいろな技にチャレンジしていました。そして、少しずつ回数を伸ばす子どもが出てきました。

子どもたちは、「いろんな技を組み合わせたおもしろい跳び方ができたよ!」「あや跳びや二重跳びができるようになりたい。」と話していました。今後は、さらになわとびカード等を活用してながら、できる技や回数を増やしていくことでしょう。

|

|

|

| 2024年1月29日(月) |

| 中学年、アルペンスキー教室に行ってきました |

|

|

|

| 2024年1月26日(金) |

| 6年生、歴史関係の3つの博物館を見学 |

|

|

|

| 2024年1月25日(木) |

| 鼓笛隊引継式を行いました |

|

|

|

雪の具合が心配されましたが、今日の朝活動の時間、南運動場で鼓笛引継式を行いました。6・5年生の保護者の方々も、たくさん参観に来てくださいました。

「私たちかがやき学年は、鼓笛隊を通して多くのことを学ぶことができました。そして、様々な演奏をみんなで楽しむことができました。…」かがやき学年総指揮からのあいさつの後、かがやき学年の最後の演奏が堂々と行われました。そして、楽器や衣装の引継ぎの後、たいよう・つばさ鼓笛隊総指揮からも「伝統をしっかり引き継ぎます!」との力強いあいさつがありました。「たいよう・つばさ鼓笛隊」の演奏を、1・3年の子どもたちも、しっかりと見届けていました。

5年生の子どもたちは「一生懸命練習してきて最高の引継ぎ式になりました。」「緊張したけれど上手に演奏できて良かった。」と話していました。心に残る引継ぎ式になりました。

|

|

|

| 2024年1月24日(水) |

| 1年生、自学ノートに計算ドリル |

|

|

|

1年生は、最近学習している内容をノートにたくさん書けるようになってきました。その時間に、主にみんなで考えたり活動したりする内容の◎や、自分の考えたことなども、図や絵・言葉・・式などを使って書けるようになってきました。

今日は特に、自学ノートを使って算数ドリルの問題を書き写しながら解くやり方を、みんなで実際にやりながら練習しました。「自分で写した問題を全部解き終わったら、時計を見て『○ふん◇びょう』を、ノートの上に書きます。…」一つ一つ書き方などを確かめながら、みんなで進めていました。そして、「用意。始め!」の合図で全部の問題を解き終わった子どもから、教室の後ろに並んでいました。

子どもたちは、「おもったより早くできた。」「たのしかった。」と話していました。これで、家庭でも自学ノートに何回も算数ドリルができそうです。そして、自分の力を伸ばして欲しいです。

|

|

|

| 2024年1月23日(火) |

| 「片小自学チャンピオン」の取組、終わりました! |

|

|

|

先週1/15(月)~1/21(日)に実施していた「片小自学チャンピオン」が、一段落しました。家庭学習を自分で計画・実行する力を伸ばすために、優れた代表自学を毎日各学年1~2つ選び、児童玄関広場にコピーを掲示していました。

写真のように「学習したこと・一日のことを振り返るのは大事ですね!」「新聞を読んで、自分の意見を書いていてスゴイ!」「今どき、タイムリーな内容ですね!」…といったコメントで、それぞれの自学のすごいところを紹介しています。今年度初めての取組でしたが、低・中学年を中心に他学年の自学をじっくり見る姿が見られました。

今回の取組では、掲示された子どもたちには「ドンちゃんのホログラムシール」が贈呈されました。今日でCRT学力検査は終わりましたが、今後も自分から進んで工夫しながら家庭学習に取り組んで欲しいと思います。

|

|

|

| 2024年1月22日(月) |

| 招待給食に、片貝煙火工業社長さんがご来校! |

|

|

|

小千谷市の各学校では、先週から今週にかけて給食週間を実施しています。今年のテーマは、中学校区ごとに著名人の方に「推しメニュー」をお聞きして、それをもとに日ごとに全部の学校の給食にお楽しみ献立として提供されます。

片貝小学校では今日、片貝煙火工業の本田社長様の「花火丼と四尺玉汁」が、給食に出されました。花火丼は、美好亭の生姜焼き定食を給食メニューとして手直ししたものでした。また、四尺玉汁は、白玉もちと肉や野菜・油揚げの細切りを四尺玉に見立てたものす。本田様も、六年生と一緒に食べたり質問に答えたりしてくださいました。

子どもたちは、「花火を作るときは、丼ぶりにしないといけないほど忙しいのか。」「花火丼は、しょうがの味が効いているからおいしいんだな。」などと感想をもちました。今日は、お忙しい中ご来校いただけて、大変良かったです。

|

|

|

| 2024年1月19日(金) |

| 高学年、アルペンスキー教室に行ってきました。 |

|

|

|

| 2024年1月18日(木) |

| 3学期のめあて発表ともみのキッズタイムの計画 |

|

|

|

| 2024年1月17日(水) |

| 1年生・3年生、楽しそうに音楽に取り組んでいます |

|

|

|

今日校内を回ると、それぞれの学年が楽しそうに音楽に取り組んでいました。

左の写真は、一年生が「絵かきうた」を歌っていた時の様子です。みんなで「ぼ~が一本あったとさ。葉っぱかな?葉っぱじゃないよ、カエルだよ。…」と歌いながら、一人一人が”コックさん”を紙に描いていました。「上手にできた~!」「コックさんにみえるかなあ」と、見せてくれる子が何人もいました。他にも、”おちゃらかホイ”をみんなでチャレンジして楽しみました。

右の写真は、3年生が「山のポルカ」でリコーダーの練習をしている様子です。階名を確認した後、それぞれで練習しました。ミとファの指遣いが難しく、何回も練習してから最後にみんなで合わせてみました。子どもたちは「難しい~!」と感想を話していました。

当校は木遣や鼓笛の伝統もあり、音楽に親しむ機会が多いと思います。さらに、1人で自信をもって演奏したり、楽しみながら歌ったりして、音楽に親しんで欲しいと思います。

|

|

|

| 2024年1月16日(火) |

| 3回目の避難訓練を実施しました。 |

|

|

|

雪が降る中、今日の3限に今年度3回目の避難訓練を行いました。今回は、積雪時において火災が発生した場合の避難場所や避難経路を理解し、真剣に素早く避難できることをねらいました。

「…直ちに浅原神社方面に避難します。東校舎A階段は使用しません。避難開始!」の指示の後、子どもたちは学年ごとに私語なく整然と避難しました。経路には雪が少し積り、消雪パイプから水が出ていましたので、予め長靴やコートを身に着けて避難しました。元日から発生した大地震の影響からか、一人一人が真剣に取り組む姿が見られました。

能登半島地震に救助に派遣されていた小千谷消防署からも、3人の方が子どもたちの指導に来てくださいました。署員の方々からは「避難する時は、火元から離れる。」「ポケットに手を入れて避難すると、転んだ際に大きな怪我につながる。」というお話をいただきました。地震が頻発している昨今ですので、心に刻んで実行できるようにしていきたいと思います。

|

|

|

| 2024年1月15日(月) |

| 6年生、ダブルダッチに取り組んでいます! |

|

|

|

6年生は、3学期に入り体育で、”ダブルダッチ”に取り組んでいます。2本の縄が回る中を、一人で跳ぶ縄跳びです。

「縄を上手に回すポイントは、肘を中心にして回すことです。…」まずは、二本の縄を二人で回す練習をしました。そして、二本の縄の中を跳ぶ練習です。縄に入るときに、自分に近い縄だけに注目することが大切です。どんどん上達して、最後には半数ほどの子どもたちが跳べるようになってきました。

子どもたちは、「難しいけど楽しい!」「もっと色々な技に挑戦したい。」と感想を話していました。調整力・リズム感・仲間をよく見る観察力・…いろいろな力が、少しずつ培われているんだなあと思います。きっと、さらに上達していくことでしょう。

|

|

|

| 2024年1月12日(金) |

| 校内書初め大会を行いました! |

|

|

|

| 2024年1月11日(木) |

| 4年生、ハンドボールに取り組んでいます |

|

|

|

4年生は、3学期に入って体育「ゴール型ゲーム」でタグハンドボールに取り組んでいます。1チーム4人で組織し、3人がプレーヤーで1人がキーパーです。他にもタグを取られたら攻守交替など、いくつかルールがあります。

「今のは、ボールをもったまま4歩以上歩いたから、相手ボールね。」「タグを取られる前に、跳び箱にボールが当たったから1点!」…他のチームの試合を見ながら相談したり、試しのゲームを何回か行ったりするに従って、パス回しが速くなって得点が入るようになってきました。そして、コートを広く使って攻められるようになってきました。

子どもたちは、「ゴールの横にボールを運ぶことができた。」「キーパーとしてボールの動きを読んで動くことができた。」と振り返っていました。仲間同士で作戦を考えて、どんどんチームプレーが増えていくことでしょう。

|

|

|

| 2024年1月10日(水) |

| 鼓笛の鼓隊のオーディションがありました |

|

|

|

今日の6限に、4・5・6年生の鼓笛練習がありました。笛隊は、4年生を中心にリコーダーの練習・検定を行いました。そして、鼓隊は、定員よりも希望者が多いため、オーディションを行いました。

「指揮候補の人が、最初にくじを引いて、演奏する曲を決めます。鼓隊のメンバーは、指揮の指を見てその曲を演奏します。…」をオーディションの仕方の説明の後、メンバーを変えながら5回演奏をしました。昼休みなどにも練習してきた成果を発揮しようと、5年生は緊張しながらも演奏していました。そして、その様子を6年生と職員一人一人が審査して、採点表に記入しました。6年生も、自分たちのオーディションの時を思い出して、自分の教えていた子に一生懸命メッセージを書いていました。。

オーディションを受けた5年生は、「緊張した~!」「合格しますように!」と話していました。結果の発表は、明日あたりになりそうです。

|

|

|

| 2024年1月9日(火) |

| 今日から3学期が始まりました |

|

|

|

今日1月9日(火)から、3学期が始まりました。朝はかなり冷え込みましたが、ほとんどの子どもたちは元気に登校しました。

教室で顔合わせをした後、南運動場で始業式を行いました。今回は、「チャレンジする時に大切なこと」という題で話しました。「自分の取組を『見える化』する」「自分に合ったやり方を探し続ける」など、ちょっと難しい話もしましたが、子どもたちは最後までしっかり聞くことができました。その後、中越教育美術展の代表児童の表彰を行いました。それぞれ、楽しみながら取り組んだ絵が評価されて、よかったです。他にも、たくさんの子どもたちの賞状が届きました。

各クラスでは、冬休みの課題を集めたり、3学期の新しいクラス組織を決めたり、確認テストをしたりしました。昨日までの3連休で雪がまた降りましたが、明日からも元気に登校して欲しいと思います。

|

|

|

| 2023年12月22日(金) |

| 今日で2学期が終了しました |

|

|

|

今日は、2学期終業式でした。昨夜からの降雪が心配されましたが、子どもたちは皆無事に登校できました。各学年、冬休み前の指導や通知表渡し・教室整理などが終わった後、4限に終業式を南運動場で行いました。

「私は頑張ったことが2つあります。1つは、もみのキッズ学びランドです。リコーダーを頑張って練習して、本番では緊張したけど上手に吹けました。…」「私の頑張ったことの1つめは、自主学習です。調べ学習や反復練習を、こつこつ続けることができました。…」3・4年生の2人の学年代表が、2学期に一生懸命取り組んだことを、原稿を見ずに堂々と発表しました。校長からは、各学年の写真で様々な学習や活動を紹介した後、「創立150周年」をテーマに振り返りをしました。成果(よかったなあと思うこと)を、4つお話してまとめとしました。

明日からは冬休み。健康や安全にl気を付けて過ごして欲しいと思います。よいお年をお迎えください。

|

|

|

| 2023年12月21日(木) |

| 各学年で、学習や生活のまとめをしています |

|

|

|

2学期も残すところ、明日1日となりました。それぞれの学年で、先週から今週にかけて学習や生活のまとめに入っています。

左の写真は、3年生が今までの学習のまとめを、アシストシートを使って行っているところです。答え合わせをした後に、分からなかった問題などを教え合っていました。相手に分かるように自分の言葉で説明できるように、次第になってきました。

右の写真は、 2年生が2学期のお楽しみ会として「クリスマス会」をしているところです。各グループに分かれて出し物をしていました。ダンスや衣装なども工夫しながら、みんなで楽しみました。クラスの仲間の絆が、一段と太くなりました。

他の学年でも、それぞれ冬休みに向けて準備をしています。今日から明後日にかけて大雪の予報も出ていて少し心配ですが、無事に2学期が終わるように配慮していきたいと思います。

|

|

|

| 2023年12月20日(水) |

| 1年生、ハンドベルも使って演奏! |

|

|

|

1年生は、音楽「ようすをおもいうかべよう」の学習で、「きらきらぼし」の合奏をしています。

その発展として、ハンドベルにも挑戦しました。「この列は、『ド』の音だけ出します。そして次の列は、『レ』の音だけ出しますよ。…」今日は、縦の列ごとに担当する音を決めて、みんなで1つの曲を演奏します。まずは鍵盤を使って、自分の担当する音を出すタイミングをみんなで練習しました。そして次に、横の列ごとに一人一音のハンドベルをもって演奏しました。ベル以外の子どもたちは鍵盤ハーモニカで応援し、みんなが順番にベルを体験しました。すると、どの列も上手に「きらきらぼし」を演奏することができました。

子どもたちは、「たのしかった。」「やすみじかんにもやりたい。」と振り返っていました。自分以外の周りの音をよく聞いて、きれいな1つの曲になりました。

|

|

|

| 2023年12月19日(火) |

| 5・6年生、留学生の方々と楽しく交流! |

|

|

|

今日、フランスからの留学生の3人の方が、片貝小学校に来てくださいました。そして、5・6年生にフランスのクリスマスなどについて話してくださいました。

”…I like cosplay and Japanese manga. There are some

pictures of my cosplay. …” 6年生の教室では、最初に、写真を見せながらそれぞれ自己紹介を英語でしてくださいました。そして、ある方の写真にみんな大喜びでした。そして、パリやアルザスの街並みの美しさや、フランスのクリスマスが教会などに行って家族で過ごすことなどを、たくさん教えてくださいました。また、フランス語の自己紹介の仕方を教えてくれました。

6年生の子どもたちは、「私の好きなアニメやキャラクターが同じなんてびっくり。」「フランス語の自己紹介は発音が難しかった。」と感想を話していました。最後に、お話だけでなく少しゲーム?をして交流を深めることができて、とてもいい経験になりました。

|

|

|

| 2023年12月18日(月) |

| 鼓笛隊の引継ぎ、 |

|

|

|

12月に入って、6年生から5・4年生への鼓笛隊の引継ぎのための活動が始まっています。授業時間を使っての練習の他にも、昼休みを使っての自主練習やリコーダーの確認テストなどが行われています。6年生の中には、指揮隊・鼓隊候補の子どもたちの練習に付き合ってくれている子たちもいます。

先週の金曜日の6限には、4年生が曲に合わせてリコーダーを吹けるようになっているか、1フレーズごとに確認して5・6年生がシールをあげていました。また、指揮隊・鼓隊を目指すグループは、初めてみんなが音楽室に集まり、校歌などを合わせて演奏してみました。そして、6年生から適切なアドバイスなどをもらっていました。

5・4年生の子どもたちは、「冬休みにも練習しよう。」「かなりできるようになってきた。引継ぎ式までにもっとできるようになりたい。」と、話していました。冬休み明けに、鼓隊のオーディションが行われる予定です。

|

|

|

| 2023年12月15日(金) |

| 1年生、鉄棒と表現活動にチャレンジ! |

|

|

|

1年生は、最近体育「基本の運動」で鉄棒や表現表現活動に取り組んでいます。

左の写真は、鉄棒で「ぶたのまるやき」「つばめ」「前回り下り」などの技を練習しているところです。最初は、頭が体より下に下がることが怖かった子どもたちも、だんだん逆さになることや回りながら下りることに慣れてきました。

右は、4~5人のグループに分かれて、子どもたちが探検に出かけて、いろいろな動物に出会うストーリーを表現しているところです。それぞれのグループの表現している様子を、教師がビデオに撮って、後でみんなで見て良さを見つけ合います。

子どもたちは、それぞれ「新しい鉄棒の技ができるようになって嬉しかったです。」「どうぶつになりきることが楽しかったです。」と振り返っていました。寒くなってきましたが、元気に体を動かしています。

|

|

|

| 2023年12月14日(木) |

| 4年生、偉人「佐藤佐平治」を学ぶ |

|

|

|

4年生は、12/12(火)に社会「地域の発展に尽くした人々」の学習で、片貝の偉人についてゲストティーチャーを招いて学習しました。かたかい観光ボランティアの方から、「佐藤佐平治」の偉業について、教えていただきました。

「…秋山郷の人たちは、片貝村の佐藤佐平治を頼って、飢饉の窮状を訴えに雪の中を歩いてきました。…」「…長い間、佐藤家が貸してあげたお金の利息を払う形で、援助をし続けていたそうです。結東村の人たちは、そのことを忘れずに、佐平治を称えるお祭りを今でも続けています。…」と、紙芝居を使って語ってくださいました。そして、質問にも答えていただきました。

子どもたちは、「佐藤佐平治について全然知らなかったんだなと思いました。」「人々を助けただけでなく、教育も一生懸命だったと知ることができてよかったです。」などと、お礼の手紙に書いていました。困っている人々のために私財を投じた故郷の偉人について、学ぶことができました。

|

|

|

| 2023年12月13日(水) |

| 6年生、(どの学年も)書初めを頑張っています |

|

|

|

最近、どの学年も書写で「書初め」に取り組み始めました。3年生以上は毛筆で、1・2年生は硬筆を使って書いています。冬休み明けには、校内の書初め大会や作品展示も予定していますので、どの学年も頑張っています。

先日6年生は、視聴覚室で「伝統の美」を書いていました。「『統』のつくりの足の部分は、内側にぐっと入ってから止まって、上にはねます。…」「『美』は、どの横棒が一番長いですか?…その反対に一番短いのはどれですか?」…太さや画の長さ、点画の向きなどの違いに気を付けて、一字一字書いていました。書くごとに上達していきます。

子どもたちは自分の書いた字を見て、「最後の『美』が大きくなってしまうな。」「1枚に4文字書くのは難しいな。」と振り返っていました。冬休みにも、お手本を見ながらじっくり練習して、さらに上達していくことでしょう。

|

|

|

| 2023年12月12日(火) |

| 5年生、ミシンでエプロンを作っています |

|

|

|

5年生は、最近家庭科「ミシンにトライ!」の学習で、1枚の布からエプロンを作っています。自分の選んだデザインの布を、形に沿って裁断しました。今日は、ミシンで縫うところを待ち針で固定した子どもから作業に入っていました。

「まっすぐ縫うのが難しい!曲がると、ひもが通らなくなっちゃうし…。」「直線の最後の返し縫いをするところが不安…。」みんな、曲がらないように布をまっすぐに伸ばしながら、慎重に縫っていきます。時には、同じグループの人や先生にも助けてもらいながら、真剣に取り組んでいました!時には、激しく曲がると糸をほどくのがとても大変なことに…。

子どもたちは、「返し縫がいい感じにできたよ。」「ちょっと斜めになっちゃった!」と、振り返っていました。自分お手製のエプロンが、だんだん形になってlきています。

|

|

|

| 2023年12月11日(月) |

| 4年生、木版画で自画像に取り組んでいます |

|

|

|

4年生は、11月下旬から図工「白黒の世界~自分らしい自画像~」で自画像を木版画で作っています。構想段階では、どこを黒にしてどこを白にするかを考えながら、下絵を描きました。

今取り組んでいるのは、彫刻刀のそれぞれの特長を生かして、どの彫刻刀でどこを彫り進めていくかを考えて、彫ることです。「丸刀は、彫跡が丸くやわらかい線が出るから、顔を彫る時に使おうかな。」「三角刀を使って、体とバックを分ける線を細く彫ろう。」など、参考作品で彫刻刀の効果を確認しながら、選んで彫っていきます。慣れてくると、彫ることがどんどん楽しくなってきます。でも、たまに「彫りすぎて、眉毛がなくなっちゃった。」ということも…。

子どもたちは、「楽しくて集中しちゃう!」「彫りすぎて手が疲れたあ!」と、話しながら彫っています。インクを付けて紙に刷るのが、とても楽しみです。

|

|

|

| 2023年12月8日(金) |

| 3年生、小千谷警察署に見学に行きました! |

|

|

|

3年生は、12月5日(火)に社会科「事件や事故から町を守る」の学習で、城内町にある小千谷警察署に見学に行きました。市民の安全を守る警察の役割や仕事内容を教えてもらいました。

「…男性の警察官と比べて、女性の警察官はまだまだ少ないです。…無線機や警棒などの装備が付いている警察官のベストは、約7kgもあります。…」 最初に、新潟県警察の全体の人数や仕事の内容、持ち物などを署内で教えてもらいました。その後、屋外でパトカーの中の様子を説明してもらったり、運転席にのせてもらったりもしました。子どもたちは、三種類もの連絡手段があることや初めて見るパトカーの内部に興味津々でした。

子どもたちが書いた警察署の礼状には、「いつもパトロールをしてくれてありがとうございます。」「たくさんの装備で町を守っていることが分かりました。」といった感想が書かれていました。警察署の方々が、様々な工夫や努力をしながら、市民の安全を守る取組をしていることを知ることができました。

|

|

|

| 2023年12月7日(木) |

| 2年生、1年生を「さくらランド」に招待しました! |

|

|

|

2年生は、12/5(火)に生活科「うごくおもちゃを作ろう」の学習のゴールの活動で、1年生を「さくらランド」に招待しました。自分たちが作ったおもちゃによって、それぞれのお店で1年生に遊んでもらうのです。5つのお店が、視聴覚室にできました。

「この魚つりでは、磁石のついたさおを使って、魚をつります。時間は、30秒です。…」「おどるヘビのやり方を説明します。紙コップの脇についている丸いところに口を当て、あーって声を出します。すると、…」 国語の時間に書いたそれぞれの遊び方の説明をにした後、実際に遊んでもらいました。1年生が仲良くたくさん遊べるように、「こっちも空いてるよ!どうぞ。」と声をかけました。

「さくらランド」が終わった後、2年生は、「1年生が楽しんでくれてよかった。」「いっぱいおもちゃを使ってくれて嬉しかった。」と感想を話していました。工夫して作ったおもちゃを、1年生が喜んでくれて、充実感をもって終えることができました。

|

|

|

| 2023年12月6日(水) |

| 5年生、三角形の面積の求め方を説明しました |

|

|

|

5年生は、今日の3限に算数「面積の求め方を考えよう」の学習で、三角形の面積の求め方を考えました。前の時間では、三角形を切って長方形や平行四辺形にして、面積を求めていました。今日は「三角形を切らないで求める方法(倍積変形)」を説明できるようになることを目指しました。

まず、一人一人が、式と説明を考えながらノートに書きました。最初は、説明できそうという子どもたちが1/3ぐらいでした。そこで、子ども同士で説明し合ったり教えたりすると、わかったら黄色に裏返すネームプレートが、どんどん黄色になりました。そして、くじ引きで当たった子どもたちは、「同じ三角形を2つ使って平行四辺形を作ると、4×3=12で面積が出る。でも、平行四辺形ではなくて三角形の面積なので、12÷2=12にして、12㎠。」と、前に出てパソコンを操作しながら説明することができました。

これからさらに、ひし形や台形の求積にもチャレンジしていきます。

|

|

|

| 2023年12月5日(火) |

| 6年生、臼歯の大切さを学びました。 |

|

|

|

6年生は、今日の5限に保健体育「病気の予防」で、鈴木歯科医様からご指導していただきました。3年の時も1度ご指導いただいていますが、今回は特に臼歯の大切さを教えていただきました。

「…8020運動は、80歳の時に使える20本の歯を残そうという運動です。歯を失う主な原因は、虫歯とこれからお話する歯槽膿漏です。2つ合わせると、90%以上になります。…」「…日本で使われている歯磨き粉の80%は、フッ素が入っています。奥歯の溝は深いので、その奥に入っている虫歯菌をかき出すように、フッ化物の入った歯磨き粉で磨くと効果があります。」…虫歯や歯槽膿漏にならないための、うがいの仕方や歯ブラシの当て方なども教えていただきました。

子どもたちは、「虫歯、歯周病にならないために、食べた後はすぐ歯磨きをする!」「歯周病の歯の溶け方がすごかった。自分も気を付けようと思う。」などの感想をもちました。これからも、自分の体の一部である歯を自分で大切にしていって欲しいと思います。

|

|

|

| 2023年12月4日(月) |

| 4年生、(どの学年も)鉄棒頑張っています! |

|

|

|

最近、どの学年も体育で「鉄棒運動」に取り組んでいます。先日、職員研修で鉄棒の指導法について学びました。それを実際に生かして、授業を行っています。

今日は、4年生が2限に「だるま回り」を中心に練習していました。「肘を締めて体につくようにして、腿を抱え込むといいよ。」「動画を見ると、背筋をもう少しまっすぐにするといいかも。」…友達同士で教え合ったり、10秒後に映し出される自分の映像を見たりしながら、繰り返し練習していました。どの子もどんどん上手になってきています。

子どもたちは、「3年生まではできなかったけど、初めてできるようになってうれしい!」「まだできていないけど、できそうだ。練習を頑張りたい。」と感想を話していました。これからさらに、上がり技・回転技・降り技がつながるように練習していきます。

それにつけても、いろいろな学年が昼休みなどに鉄棒の練習をしている姿が増えてきています。とても嬉しいことです。

|

|

|

| 2023年12月1日(金) |

| 3年生、水沢推進協議会の方々に教えていただきました |

|

|

|

3年生は、今日の2時間目に総合「伝えよう!水沢の自然」の学習で、2名のゲストティーチャーをお呼びしてお話を聞きました。6月や9月にも水沢でガイドをしてくださった緑公園水沢推進協議会の方々です。今回は、水沢を守る活動をしてくださっている「人々」に焦点をあてて学習しています。

「…平成6年に、ブナの苗木を植えたり水芭蕉を植えたりしたよ。」「春から秋にかけて、毎月草刈りをするだけでなく、小屋や苗木の冬囲いをしたり、来た人が刺されないように蜂のトラップ作りをしたりもします。」…協議会の皆さんが、水沢の自然を守り楽しむ活動を冬の期間を除いて行っていることや、活動がもうすぐ30年間も続いていることなども教えてもらいました。そして、現在の悩み等も話してくださいました。

子どもたちは、「管理が大変でも、動物や植物が過ごしやすい環境を大切にしているところがすごいと思いました。」「管理人が昔と比べて減ってきているので大変そうだと思いました。」と感想を話していました。水沢の自然を守るために、たくさんの人が長期間に渡って工夫しながら活動してきていることを知ることができました。

|

|

|

| 2023年11月30日(木) |

| いじめ見逃しゼロスクール集会を行いました |

|

|

|

今日、児童朝会で総務委員会主催の「いじめ見逃しゼロスクール集会」を、南運動場で行いました。

児童会歌「ともだちなんさ」をみんなで歌った後、総務委員会が、「『いじめ』のことを知ろう」というタイトルで全校に訴えました。その中では、実際のいじめの場面を劇で表現してどんな気持ちか考えさせたり、パワーポイントを使って「心へのいじめ」「持ち物のいじめ」「インターネットのいじめ」などがダメなことをみんなで確認したりしました。そして、たてわり班のペア学年で相談しながら、これから気を付けること・ゼッタイしないことを、一人一人の「いじめ見逃しゼロカード」に書きました。最後に、校長から「いじめやいじわるをされたとき、いじめを受けた人や家族はもちろん、いじめをした人にも『心にとげ』が残り続けることがある。間違う時はだれにでもあるので、間違った時は謝ることが大事。」という話がありました。

一人一人の「いじめ見逃しゼロカード」は、たてわりリーダーがまとめて色画用紙に張り、児童玄関あたりに掲示する予定です。子どもたちみんなが楽しい学校生活を送れるように、これからも取り組んでいきます。

|

|

|

| 2023年11月29日(水) |

| 2年生、図工ですごろくを作っています |

|

|

|

2年生は、最近図工「わくわくすごろく」の学習で、一人一人が自分のすごろく作りをしています。色画用紙を土台にして、色紙や色マジックなどを使って、工夫しながら作っています。

今日は、完成を目指しての作品作りでした。「1コマ1コマ、色紙の色を変えながらコースを作っているんだよ。」「1回休みとか、3マス戻るとか、ワープとか…いろいろなめいれいがあるよ。」…と楽しそうに、話していました。さいころや立体的な飾りを、折り紙等で作ったりもしていました。そして、できたなあと思ったら先生に見せて、アドバイスをもらった後、手直しをして完成です。

子どもたちは、「進むマスや戻るマスをバランスよく作りました。」「早く友だちと遊びたいです。」と、感想を話していました。すごろくができたら、実際にクラスや家で遊ぶ予定です。たくさん楽しめるといいですね。

|

|

|

| 2023年11月28日(火) |

| 3年生、デジタル紙芝居を作っています! |

|

|

|

3年生は、最近国語で物語「モチモチの木」の読み取りをしています。そして、「モチモチの木」でデジタル紙芝居を各グループで作ることを、単元のゴールとして取り組んでいます。時間や場所・人の気持ちの変化に着目しながら、紙芝居が切り替わるタイミングや枚数を考えて読みを進めています。

今日は、第4場面を中心に読み取っていました。「…4場面の時間は、47ページの一番最後の行に『真夜中』って書いてあります。」「第3場面は夕方だったけど、4場面になったら夜の12時くらいみたいです。」…教科書の記述にもとづいて、じさまの体調が急変する場面を読み取りました。そして、臆病だった豆太の行動と気持ちの変化を考えました。

子どもたちは、「他の場面と豆太の気持ちがけっこう違う。」「早く4場面の紙芝居を作りたい。」と話していました。読み取ったことをもとに、自分たちの画像も絵に取り込みながら、デジタル紙芝居を作っていきます。完成しての朗読が楽しみです。

|

|

|

| 2023年11月24日(金) |

| 6年生、二酸化炭素が水に溶けるか調べました! |

|

|

|

6年生は、最近理科「水溶液の性質」の学習で、いろいろな薬品を使って実験をしています。金曜日は、二酸化炭素が水に溶けるかどうかを調べました。予想の段階では、ほとんどの子どもたちは、「水に溶けない」派でした。

「…まず、全体の1/4の水を入れたペットボトルに、ノズルを真下に向くようにして、5秒間二酸化炭素を入れます。……みんなで一斉にペットボトルを振るよ~!」「え~?!ペットボトルがへこんだよ!」「ずっと、へこんだまま戻らないな。」…その後、子どもたちは、みんなでペットボトルがへこんだ理由を考えました。「ペットボトルの中の二酸化炭素が水に溶けたから、その分が空っぽになったからへこんだと思います。」との友達の意見に、納得してうなずく子どもたち。そして、二酸化炭素が溶けているか石灰水を入れて確かめると、入れた瞬間に白く濁りました。「やっぱり炭酸水になったんだなあ。」

子どもたちは、二酸化炭素の性質や水溶液の不思議さに触れることができた1時間になりました。

|

|

|

| 2023年11月27日(月) |

| 5年生、バスケットボールを楽しんでやっています! |

|

|

|

5年生は、最近体育で「ボール運動:バスケットボール」に取り組んでいます。厳密なバスケットボールのルールではなく、みんながボール運動を楽しめるように、自分たちに合ったルールに変えながらやっています。

本来のバスケットボールから変更しているルールとして、「フラフープ(フリーゾーン)の中に入った人のシュートは、邪魔できない。」「ドリブルは3回までしたら、パスする。」などがあります。また、経験の少ない子どもも得点できるようボールが「ゴールに入ったら3点」「リングに当たったら2点」「ボードに当たったら1点」にカウントします。バスケットボールの経験のなかった子どもたちも、声を掛け合いながらたくさん動き、試合にかかわる場面が増えてきました。

子どもたちは、「フリーゾーンをうまく使って得点できた。」「パスは動いてもらう。」などと、次の試合に向けて、自分たちの試合を振り返っていました。

|

|

|

| 2023年11月22日(水) |

| 1年生、とってもおいしかった焼きイモ! |

|

|

|

1年生は、今日青空の下、雨のため延期していた焼き芋をしました。生活科で育てたサツマイモを、十三畑の畑に穴を掘って焼きました。

まず、サツマイモをアルミホイルで巻きながら、木を燃やして熾火を作りました。しばらくしてからサツマイモを熾火に入れて、さらにかれはを入れて蒸し焼きにしました。そしてできた焼き芋を、2年生にもおすそ分けして一緒に食べました。

子どもたちは、「あまくて、おいしい」「2ねんせいがよろこんでくれてよかった。」と感想を話していました。市理科センターからも講師の先生から来ていただき、助けていただきました。とってもおいしくできてよかったです。

|

|

|

| 2023年11月21日(火) |

| 4年生、各市の伝統行事を調べて発表! |

|

|

|

4年生は、最近社会科「地域で受け継がれてきたもの」の学習で、グループごとに調べてきました。そして、その内容をパワーポイントで発表できるようにまとめています。今日は、完成したグループから発表していました。

「…三条神楽は、200年前から伝わっています。普通5・6舞しか残っていませんが、32舞も今も残っているのです。…」「関山の仮山伏の棒遣いは400年前から伝わっています。村の安全を守るために、修行僧が始めたと言われています。そして、仮山伏の棒遣いと柱松行事は、とても関係が深いことが分かりました。…」2つのグループが、パワーポイントを使って工夫して発表しました。そして、発表が終わると、担任から発表に関するミニクイズが出題されていました。

子どもたちも、それぞれの発表をしっかり聞いていました。「三条市の行事について知れてよかった。」「他の地域にも面白い行事があって驚いた。」などの感想もありました。次の社会科の時間も、発表の続きを行う予定です。

|

|

|

| 2023年11月20日(月) |

| もみのキッズタイム、大分慣れてきました! |

|

|

|

先週11/17(金)の昼休みに、第4回もみのキッズタイムを行いました。今回の担当学年は、6年生でした。あいにくの雨でしたので、雨天案でそれぞれのたてわりグループが遊びました。

「1がスキップだから、次はあなたが番だよ。…」「手を離さないで~。腕を組んで~。抜かれちゃうよ~!」写真に写っている「ウノ」や「大根抜き」の他にも、「いす取りゲーム」や「だるまさんが転んだ」「リレー」「ドッチボール」などをやっていたグループもありました。

それぞれのグループで6年生や5年生が、上手に遊びをリードしていました。他の学年の子たちも、同じグループの人の名前や顔が分かるようになり、異学年との遊びにも慣れてきました。掃除や児童朝会、もみの木遠足などでも一緒に活動してきた仲間なので「かかわり」も深まってきたようです。

|

|

|

| 2023年11月17日(金) |

| 2年生、外国の方々と九九を勉強! |

|

|

|

2年生は、昨日11/16(木)の3限の算数で、外国の4人の方々と一緒に勉強しました。4人は、小千谷市に滞在しているフランスやアメリカの留学生の方々です。

最初に自己紹介してもらった後、子どもたちの「どこから来たのですか?」「好きな日本の食べ物は何ですか?」「将来の夢は何ですか?」…など、たくさんの質問に答えてくださいました。そして、「世界のかけ算はどんな?」では、「2×3」をどのようにイラストで表すか、日本とフランスとアメリカで比べました。「え~??日本だけ違う。日本だと3×2だ!」…他にも、自分たちが覚えた九九の段を、一人一人が聞いてもらいました。

子どもたちは、12の段まで唱える国や節をつけて九九を唱える国があることを知りました。そして、授業が終わった後も、留学生の方たちとずっと別れを惜しんでいました。国際理解教育としても、とてもいい機会になったようです。

|

|

|

| 2023年11月16日(木) |

| 1年生、片貝花の会の方々と球根を植えました! |

|

|

|

1年生は、昨日11/15(水)の朝に、片貝花の会の皆さんとチューリップの球根を植えました。場所は、三之町の信号のポケットパークの花壇です。一昨日の雨で延期しましたが、青空の下で植えることができました。

植え方の説明を聞いた後、早速一人が、3~4個の球根を植えました。花の会の方々が、子どもたちに寄り添いサポートしてくれました。そして、メンバーの方から「…来年の春には、チューリップが咲くことでしょう。ここを通る時に今日のことを思い出して、咲くのを楽しみにしてください。」とのお話がありました。子どもたちは、「楽しかった。どうなるか毎日見ようかな。」と話していました。

その後、花の会の方が、その時の写真をポケットパークに掲示してくださり、そして学校にも届くて下さいました。いろいろと、ありがとうございました。

|

|

|

| 2023年11月15日(水) |

| 創立150周年記念式典・学びランド、無事終了③ |

|

|

|

| 2023年11月14日(火) |

| 創立150周年記念式典・学びランド、無事終了② |

|

|

|

| 2023年11月11日(土) |

| 創立150周年記念式典・学びランド、無事終了① |

|

|

|

11月11日(土)の午前中に、片貝小学校創立150周年記念式典を行いました。開式の言葉の後、打ち上げ花火が盛大に上がり、式が始まりました。

実行委員長式辞やご来賓の祝辞等の後に、子どもたちの最初の出番がありました。横断幕とタペストリーの「記念制作作品お披露目」です。「『歴史を刻め!片貝小学校』。これは、6年生が話し合って考えたメッセージです。これからも片貝小学校の子どもたちが、1年・1年歴史に名を刻むような活躍をしていこうという願いを込めて作りました。…」それぞれの作品が作られた意図を、6年生・5年生の代表児童が発表しました。

そしてその後に、全校児童による記念合唱を行いました。「この星に生まれて」を2部合唱で歌いました。手前みそになってしまいますが、子どもたちの美しいハーモニーが、南運動場に響きました。「歌声を聞いて、涙が出てきました。…」と、後で話してくださった来賓の方もいらっしゃいました。(②に続く…)

|

|

|

| 2023年11月9日(木) |

| もみのキッズ学びランドのリハーサル、大成功! |

|

|

|

今日の午前中に、もみのキッズ学びランドリハーサルという名の、第1回本番を行いました。11/11(土)では、他の学年の発表を見ることができないので、今日が互いの発表を見合う1回目の本番でした。

第1部の式典練習の後休憩を取ってから、もみのキッズ学びランドを通して実施しました。それぞれの学年とも、昨年までの発表をさらに工夫した発表になっていました。調べる対象を大きく変えて学習のまとめを劇で表したり、伝統がつながるように自分たちの考えたアイデアを表現したり、現在・未来の片貝とつなげてシナリオを改善したり…と様々な工夫がありました。詳しく書くとネタバレになってしまうので、このくらいしか書けませんが…。

今週の土曜日の記念式典当日には、さらにパワーアップした発表をお客様方に見せたい、と子どもたちは張り切っています。是非、2回目の本番にはたくさんの皆様からご声援をいただければと思います。

|

|

|

| 2023年11月8日(水) |

| 5年生、近代美術館に礼状を書きました |

|

|

|

5年生は、10/27(金)に長岡市にある県立近代美術館に見学に行ってきました。2グループに分かれて、「対話による鑑賞」と「自由鑑賞」を交互に行いました。「対話による鑑賞」では、みんなで同じ絵を見て、色や形から感じるイメージが一人一人違うことに気付きました。そして、絵の見方が広がりました。「自由鑑賞」では、一人一人で気に入った絵を探したり、友だちと感想をいい合いながら見たり、じっくり鑑賞したりしました。

帰ってきてから、一人一人が美術館の方に礼状を書きました。「○○のタイトルの絵の色はとっても素敵で、刷り方を工夫していると感じました。」「◇◇さんの描いた絵は、とっても写真みたいに正確で、すごいなあと感じました。自分が絵を描く時に、色合いなどを気を付けたいと思いました。」…など、自分のお気に入りの絵の感想を入れながら書きました。

それぞれの子どもが、静かな美術館の雰囲気の中で、芸術に浸ってきたことがわかる内容でした。よい体験になったようです。

|

|

|

| 2023年11月7日(火) |

| 3年生、風のはたらきに学習をしています! |

|

|

|

3年生は、今日の2限に理科「風のはたらき」を風車を使って学習していました。一人一人が風車を教室で作った後、まず北運動場に出かけました。

「風車を持って速く走ると、風車も速く回るよ!」…風車を持って体育館を走り回って試した後、外でも風車が回るか実験しに行きました。「風車を、風が来る方にまっすぐ向けると、速く回るみたい。」「風と反対向きだと…」…自然の風を受けて、風車が回る様子も観察しました。

「風が強いと速く回るね。」「風が弱い時はゆっくり回るみたい。」と、子どもたちは感想を話していました。これからさらに、風の力によって、物が持ち上げられたり車が走ったりすることを、実験を通して学んでいきます。

|

|

|

| 2023年11月6日(月) |

| 今日の「錦鯉給食」に、市長さんがいらっしゃいました |

|

|

|

今日の給食は、小千谷市内共通の「錦鯉給食」でした。メニューは、「昭和三色そぼろ丼・小千谷の米粉めん汁・泳ぐ宝石ジュレ・牛乳」です。その給食を、宮崎市長様が、当校の1年生の子どもたちと一緒に試食されました。そして、3社のテレビ局が取材に来てくれました。

「どんな味ですか?」「しょっぱくておいしいです。」「どれが一番好きですか?」「そぼろごはんさいこう。」 …市長様やテレビ局の人たちの質問に対して、子どもたちは元気に、そして楽しそうに答えていました。小千谷市の特産品に見立てたり、取り入れたりしたメニューを、みんなが笑顔で美味しくいただきました。市長様からも「とっても元気な子どもたちですね。」とのお話がありました。

今日の夕方にも、いくつかのテレビ局で給食の様子が放映されるようです。タイミングが合いましたら、是非ご覧ください。

|

|

|

| 2023年11月2日(木) |

| 150周年の式典練習を行いました! |

|

|

|

今日の音楽朝会の時間と2限に、11月11日(土)に行われる創立記念式典の練習を行いました。音楽朝会では全校合唱を練習し、2限には式典の流れなどを確認したり、全校合唱の並び方も練習したりしました。

「初めの『どんなことばで』の言葉を、大きな口ではっきり声に出しましょう。まず、息をいっぱい吸ってください。…」全員合唱の練習では、まず担当から発声のポイントを教えてもらいました。そして、伴奏の小林様のピアノと指揮者のタクトに合わせて、子どもたちの歌声は、どんどん美しく大きくなっていきました。そして、ステージに上がっての合唱では、さらに素敵なハーモニーになりました。

当日まで、残り1週間ちょっととなりました。各学年の練習も、佳境に入っています。ご家庭でも、様子やセリフを聞いていただいたり、励ましていただけるとありがたいです。

|

|

|

| 2023年10月31日(火) |

| とってもすごかった!「鼓童」の演奏会 |

|

|

|

今日の5限に、全校で南運動場において和太鼓集団「鼓童」の演奏会を聴きました。県教委主催の「鼓童」のアウトリーチ(出前授業)に応募したところ、全県で3校のうちの1校に選んでいただいたお陰です。

子どもたちの「かしわで」を入れた楽しい曲やサンバのリズムの曲・日本古来の篠笛と歌声を組み合わせた曲、大太鼓のソロの曲・・・など、色々な音色を聞かせてくれました。また、5・6年生の代表12名が太鼓体験をしながら、最後は「鼓童」の人たちとジョイント演奏をしたりもしました。

子どもたちは、「鍛え上げられた筋肉に感動しました。」「太鼓の音が揃った時の迫力がすごかったです。」・・・など、演奏はもちろん、いろいろことが心に残ったようです。子どもたちは、大変いい機会を経験することができて、とてもよかったと思います。

|

|

|

| 2023年10月30日(月) |

| 6年生、実験用てこを使って調べていました! |

|

|

|

6年生は、今日の5限に理科室で理科「てこ」の学習をしていました。「つり合う」という言葉の意味を確認した後、実験用てことおもりを使って、「てこが水平に釣り合うときのきまりを調べ」ていました。

「…まず、左のうでの6のめもりのところに、1個おもりをぶら下げて。そして、右のうでの1のところに1個ぶら下げてみて。釣り合いますか?」「だめ~。釣り合わない。」「それでは、おもりをいくつか使っていいので、どんな場合があるか調べてみよう。」…子どもたちは、それぞれのグループで1の場所にさらにおもりを追加したり、2や3の場所におもりをぶら下げたりして、きまりを調べていきました。

「支点からの距離と重さをかけると同じになるよ。」「水平に釣り合うときは1つだけでないよ。」と、子どもたちは、決まりに気づき始めました。これからさらに、実験で自分たちの仮設を確かめながら、決まりを見つけていきます。

|

|

|

| 2023年10月27日(金) |

| 1年生、サツマイモほりをしました! |

|

|

|

1年生は、今日の午前中に生活科で植えたサツマイモを収穫しました。学習ボランティアの方々が、2人助けに来てくださいました。

ボランティアの方が、予めマルチシートを外し、大部分のサツマイモのつるを片付けてくださいました。それで、子どもたちは、早速残っているつるを頼りに、イモ掘りに取りかかることができました。「大きなイモがあった!」と見つけた後も、シャベルで掘ってくださった土の下から「まだ、あった!ここにも!」と見つけた子どもたち。

「もっとほりたーい」「ながぐつの中までどろだらけー 」と、子どもたちは感想を話していました。取れたサツマイモは乾燥室で熟成させて、11月に焼き芋にする予定です。

|

|

|

| 2023年10月26日(木) |

| 楽しかったたてわりグループでの活動! |

|

|

|

今日は、たてわりグループで2つの活動を行いました。

一つは、放送委員会主催の児童朝会です。「リクエストミュージックをしている曜日は、どれでしょう?①火曜と水曜、②月曜を木曜、③・・・」三択クイズをみんなで考えました。そして、各グループでまとまった意見の解答のところで、リーダーがグループのネームプレートを上げます。放送委員会の日常活動にかかわる問題をたくさん出題してくれたので、低学年の子どもたちも話し合いに参加することができてよかったです。

もう一つは、昼休みに行った「もみのキッズタイム」です。今回は、4年生がリーダーとなって計画を立てました。青空の下、グラウンドでサッカーや鬼ごっこ、だるまさんが転んだなどをしたり、屋内でドッチボールやウノ、フルーツバスケットなどグループに分かれて行いました。

それぞれ、子どもたちのいい笑顔がたくさん見られました。

|

|

|

| 2023年10月25日(水) |

| 4年生、”パワーポイント”で各市の紹介パンフレットを作っています! |

|

|

|

4年生は、今日の5限の社会科「地域で受け継がれてきたもの」の学習で、グループごとに新潟県のいろいろな年中行事や文化財について調べていました。自分の調べたい年中行事や文化財ごとにグループを組み、タブレットを使って調べたり、まとめたりしていました。

「…ホームページ上にある画像を取り込んでみましょう。画像の上で右クリックを押して、画像のコピーを選択してします。そして、パワーポイントのシートの上で、右クリックを押して貼り付けを選択します。…」今日は、最初にホームページの画像の取り込み方を学んでいました。そしてその後に、調べている市ごとのグループに分かれて、実際にパワーポイントに調べていることを、一人一人がまとめ始めました。あとで、同じグループのカードをまとめて発表していきます。

子どもたちは、「画像を入れると分かりやすくなった!」「アニメーションをつけるのが楽しい!」と、感想などを話していました。これからさらに、地域の「巫女爺」について学びを深めるほか、各地の特徴的な行事や産物などを、調べてまとめていきます。

|

|

|

| 2023年10月24日(火) |

| 1・2年生、悠久山に校外学習に行ってきました! |

|

|

|

1.2年生は、悠久山へバスに乗って行ってきました。そこで秋の葉や木の実などを集めました。せっかく行くのですから、長岡市立科学博物館の櫻井先生にも同行していただき、植物のことを教えていただきました。子どもたちが「この植物は何ですか?」と質問すると、全部の名前を教えてくださいました。もみじの種がクルクル回りながら落ちる様子を観察したり、クロモジの枝を細かく切って一人一人に渡してくださったりと専門家ならでは働きかけをしてくださり、楽しく自然観察をすることができました。

今回は、たてわり班でグループをつくり、2年生からリードしてもらいながら活動しました。お弁当をたべたり、いっしょに小動物園に行ったりしながら、楽しい一日を過ごしました。

|

|

|

| 2023年10月23日(月) |

| 5年生、伝統芸能保存会の方々に教えてもらいました! |

|

|

|

5年生は、総合的な学習の時間「片貝の達人」で片貝町伝統芸能保存会の方々に木遣りを教わっています。先週に1回来ていただき、今日は2回目の指導をしていただきました。

今回は、音頭取りの子どもたちの歌声と全体の掛け合いも聞いていただきました。そして、「…木遣りには、前唄と道中木遣りと奉納木遣りと、3つあります。皆さんが今取り組んでいるのは奉納木遣りですが、他の2つの木遣りは途絶えてなくなりそうだったところを復活させてきたのです。…」と、保存会の方から歌い方だけだく、その歴史や取り組んできた人たちの思いも教えていただきました。

子どもたちは、「でんでこしか知らなかった。」「緊張するけど頑張ろう。」と、感想や決意を話していました。もみのキッズ学びランドに向けて、さらに歌声と伝統を引き継ぐ心を磨いていきます。

|

|

|

| 2023年10月20日(金) |

| 3年生、小千谷消防署に礼状を書きました |

|

|

|

4年生は、10/18(木)に社会科「火事からまちを守る」の学習で、小千谷消防署に見学に行きました。そしてその後、一人一人が消防署の皆さんに礼状を書きました。

「消防車の車の種類が、たくさんあったことに驚きました。特に、はしご車が12階の高さまで届くことにびっくりしました。…」「出動するのに1分で着替え終わって、2分ぐらいで出動できるんですね。…」子どもたちは、はしご車のはたらきや、通報から出動までの時間、通信指令室の様子などに、特に興味をもったようです。そして、かっこいいと多くの子どもたちが感じていました。

子どもたちは、見学を通じて「道具や訓練など火事がない時に準備をしっかりしていることが分かった。」「2分以内に出動するなんて、思っていたより早かった。」と振り返っていました。市民の平和を守るために、24時間交代しながら働いている消防署の人たちの努力に気付いたようです。

|

|

|

| 2023年10月19日(木) |

| もみの木遠足、無事に楽しく終了しました! |

|

|

|

晴天の下、今日一日を使って、全校児童でもみの木たてわり遠足を実施しました。片貝観光ボランティアや保護者ボランティアの方々21名が、ご協力くださいました。

佐藤佐平治翁の「忍字亭」で開会式をした後、20グループに分かれて、21か所のチェックポイントを探したり、問題を解いたりしました。獲得ポイントを加算するために、6年生が中心となり事前に決めていたコース以外のポイントも巡るグループが多かったです。昼食後には、観光ボランティアの方から「忍字亭」についてのお話も聞かせてもらいました。そして、午後からも、150周年記念ゆるキャラ「ドンちゃん」がデザインされた缶バッチやシール・得点ポイントをたくさんゲットしようと、それぞれのグループが、楽しみながら片貝町中を巡ることができました。

子どもたちは、「片貝ついて新しい発見があった。」「とにかく疲れました。」など、感想を話していました。片貝町のことをいろいろな角度から知ることができた、有意義な一日になりました。

|

|

|

| 2023年10月18日(水) |

| 6年生、てこの学習をしています! |

|

|

|

6年生は、最近理科「てこ」の学習をしています。昨日は、鉄製の単管と水の入ったタンクを使って、北運動場で実験をしていました。

「さっきと比べて、手ごたえが変わってきた!」「軽く持ち上がるようになったね。」…タンクをぶら下げる位置を変えて、それぞれの手ごたえを比べていました。そして、手で押し下げる位置も変えてもやってみました。場所によって、大きく手ごたえが違って来ることを、力点・作用点・支点などの言葉を使って表現しようとしていました。

子どもたちは、実験を振り返って「手の押す位置を変えたり、タンクの位置を変えたりするだけで、軽くなったり重くなったりするんだ。」「てこを使えば大坪先生も持ち上げられるのか?」などの感想をもちました。これからさらに、てこ実験器を使って詳しく規則性を調べていきます。

|

|

|

| 2023年10月17日(火) |

| 4年生、新潟市に見学に行ってきました! |

|

|

|

4年生は、先週10/13(金)に社会科や理科の学習として、新潟市に校外学習に行ってきました。バスを使って、自然科学館と県庁を見学しました。

最初に行った自然科学館では、みんなでプラネタリウムを見たり、グループで様々な科学に触れたり、昼食を食べたりしました。たくさんのブースを巡りながら、楽しみました。また、県庁では展望回廊から新潟市の街並みを眺めたり、テレメータ室や交通管理センターでは災害や事故を防ぐために日々対応している様子を見せてもらったりしました。子どもたちは、県全体を動かす県庁の仕事の一端を感じることができました。

子どもたちは、「プラネタリウムに感動しました。星がきれいでした。」「県庁は新潟をよくする場所だと知って驚きました。」と、感想を話していました。実際に、自分の目や耳で様々な体験をすることができてよかったです。

|

|

|

| 2023年10月16日(月) |

| 5年生、6年生から演奏を教わっています |

|

|

|

5年生は、9月中旬ぐらいから「もみのキッズ学びランド」で演奏する「さかのぼりとおけさ」の練習を始めています。楽器決めをした後、例年、6年生が5年生に教えています。鼓笛だけでなくしゃぎりについても引き継ぎをしているのです。

「この節回しを覚えておいてね。そして、指遣いはこんな感じ…。」「ここはね、もうちょっと遅く演奏といいね。そして、ここでみんなで音をそろえるよ。」…視聴覚室や家庭科室・図工室…など、楽器ごとに分かれて練習していました。音楽室では、いくつかの楽器のパートが合わせて練習していました。嬉しいことに、最近特に練習に熱が入ってきました。音楽の時間には初めての合奏を行いました。

5年生の子どもたちは、「合奏、緊張したけど楽しかった。」「もっと頑張りたい。」と、話していました。片貝小のいい伝統として続いて欲しいなあと思います。

|

|

|

| 2023年10月13日(金) |

| 昨日、創立記念朝会を行いました! |

|

|

|

今日は当校の創立150周年記念日なので、昨日創立記念朝会を行いました。

まず校長が、講師の佐藤瑞穂様の紹介をしました。片貝小学校の先輩であり、学校のすぐ近くの茶畑に住んでいられること、市会議員に当選する前は小千谷新聞の記者をしていられたこと、片貝まつり実行委員会でも活躍していることなどを紹介しました。その後、佐藤様から片貝町にある3つの銅像についての問題や、江戸時代に片貝で火縄銃が作られていたこと、朝陽館の昔から「三余」を大切にした人材育成を続けてきたこと…などを教えていただきました。子どもたちも集中して聞いていました。

最後に、「…自分のためだけでなく、自分の以外の人のために学ぶこと、学んだことを生かすことを考えて欲しいと思います。…」と、語ってくださいました。学校ができる前から、地域の文化や人を育てることに力を注いできた片貝の風土・伝統を教えていただくことができました。

|

|

|

| 2023年10月12日(木) |

| 「もみの木遠足」オリエンテーションを行いました! |

|

|

|

今日の3限に南運動場において、全校で「もみの木遠足」オリエンテーションを行いました。6年生が中心となって、今年度初めて行う片貝町中を使ってのウォークラリーの作戦を、たてわりグループごとに立てました。

最初に、担当の職員から遠足の目的や日程・ウォークラリーのルール・主な注意事項の説明がありました。その後、20のグループでそれぞれ歩く順番を決めたり、6年生の提案した目指すチェックポイントのルートなどをみんなで確認したり変更したりしました。「どう行くと、獲得ポイントが多くなるかなあ?」…それぞれのグループが、片貝町の地図をもとに真剣に、でも楽しそうに相談していました。

6年生の子どもたちは、「時間を予想することが難しい。」「たくさんチェックポイントを回って大量点を取りたい。」と話していました。是非、当日の10/19(木)は晴れて欲しいなあと思っています。

|

|

|

| 2023年10月11日(水) |

| あいさつキャンペーン②が始まりました |

|

|

|

今週火曜日から、2回目のあいさつキャンペーンが始まりました。昨日は雨の中、総務委員会の中学生や町の「あいさつし隊」の方々も、立哨してくださいました。

今日は、評議委員会と図書委員会の中学生が、校門前に立ってくれました。「おはようございます。○○さんだ~。ひさしぶり~。」「ねえ、ねえ。元気だった?」…と、何人もの2年生の子どもたちが、今の中学1年生(昨年度の6年生)にぴとっと、くっついて話している姿がありました。2年生にとって、昨年度の6年生はやっぱり優しい先輩だったんだなあと、改めて思いました。

校内でも「あいあい委員会」が、「どこでもあいさつ運動」を展開しています。「おはやよう」に限らず、いつでも・どこでも・誰にでも、自分から声をかけられるようになるといいですね。

|

|

|

| 2023年10月10日(火) |

| 3年生、糸電話を作っています |

|

|

|

3年生は、先週から理科「音の伝わり方」の学習をしています。前回は、鉄棒を叩いたり、フォークを糸でつるして棒で叩いたりして音を聞きました。糸がどうなっている時に、音が聞こえるか話し合いました。

そして、今回は、紙コップと糸・厚紙を使って糸電話を作っていました。「厚紙は穴に糸を通してからしばり付けた方がいいかな?それとも、厚紙をしばり付けてから穴に糸を通した方がいいかな?」…教科書の作り方や黒板の説明を読んだり、友達の作っている様子を観察したりしながら、協力して作っていました。そして、グループで1つ、ほぼ完成しました。

子どもたちは、「糸がはっているときに音が伝わると思う。」「コップの大きさは関係ないのかな?」と話していました。これから、どんな時によく音が伝わるのか、実験をしながら確かめていきます。

|

|

|

| 2023年10月6日(金) |

| 1年生、楽しんでいろいろな跳び方をしていました |

|

|

|

1年生は、今日の2限に体育「基本の運動」の学習で、いろんな道具を使ってリズムよく跳んでいました。ラダーやフラフープ、ゴムひもなどを使って、いろいろな跳び方にチャレンジしていました。

「1つの四角の中に、1回ずつ両足を入れます。そして、次の四角に移っていきます。タンタン、タンタン、タンタン…」 一人一人が、ラダーを跳んで行きます。結構これが難しいのですが、だんだん子どもたちも上手になりました。また、三角コーンに張ってあるゴムひものところでは、上を跳び越えたり下をくぐったりして、自分で工夫していました。

さらに、子どもたちの工夫も取り入れながら、さらにいろいろな動きにチャレンジしていきます。

|

|

|

| 2023年10月5日(木) |

| マラソン記録会、途中まで実施しました |

|

|

|

今日の午前中、マラソン記録会を実施しました。雨が降りそうだということで、開始時間を早め、さらに学年間の時間をできるだけ詰めて行いました。

「私のめあては、なかよしの坂の上も歩かないで走ることです。…」「僕の目当ては、○分◇秒です。そして、去年の○○さんの記録を破ることです。」…それぞれの学年から1人ずつ目当て発表があったと、競技に入りました。中学年までの競技ではほとんど雨も降らず、子どもたちの頑張っている姿をたくさん見ていただくことができました。保護者の皆さんのたくさんの応援のおかげで、練習のタイムを大幅に短縮する子どもたちが多かったです。

高学年女子の部になった頃から雨が降り始め、突風も吹きました。高学年男子の部の前には、かなり雨脚が強くなったために、男子の部だけ延期することに決定しました。誠に申し訳ありませんでした。10/11(水)の3時間目に改めて実施したいと思います。ご多用の中、たくさんの方から応援いただきまして、ありがとうございました。

|

|

|

| 2023年10月4日(水) |

| 2年生、田んぼ名人にインタビュー |

|

|

|

2年生は、昨日10/3(火)に、生活科「片貝町の名人探し」の学習で、田んぼ名人にインタビューの第2弾を行いました。今回は、鴻巣の山口さんと町裏の太刀川さんにお話を聞きに行きました。

「…この大きなドローンを使って農薬をまきます。また、このトラクターで田んぼや畑を耕します。大きい機械だと手間がかかりません。…」と、山口さん。また、太刀川さんの畑では、重機のユンボを使って牛糞にもみ殻を混ぜ合わせて、肥料を作っている様子を見せていただきました。

子どもたちは、「東京ドーム3つ分の田んぼを二人で作っているなんてすごい。」「牛糞の肥料は近づくと臭いけど、これが美味しいお米の秘密なんだなあ。」と、見せていただいた感想をもちました。最先端の技術を使い、大規模に稲作をしている田んぼ名人がいることを知ることができました。これから、見学を振り返り、劇としてまとめていく予定です。

|

|

|

| 2023年10月3日(火) |

| 4年生、そなえ館へ礼状を書きました |

|

|

|

4年生は、社会科「地震にそなえるまちづくり」の学習で、9月20日(水)に、上ノ山にあるそなえ館に見学に行きました。その時のお礼の手紙を、一人一人が先週書きました。

礼状に多く書かれてあったことは、大きく2つでした。1つは、4Dの地震体験装置の映像や揺れが本当に怖かった!ということです。実際の地震のように、自分が大きく揺さぶれながらたくさんの物が崩れたり飛び出したりする怖さを、2種類の装置で体験することができたようです。

もう一つは、足を守るための新聞紙を使ったスリッパ作りです。身近なもので簡単に作られ、思ったより丈夫で温かいことに驚いた子どもたちが多くいました。帰ってから家の人に、作り方を教えた子どももいたようです。

今回の学習を生かして、小千谷市としての日頃からの備えや施設等にも、これから目を向けて行きます。

|

|

|

| 2023年10月2日(月) |

| 6年生、白山運動公園にて記録会実施! |

|

|

|

6年生は、今日の午後に白山運動公園に行って、陸上記録会を実施しました。グラウンド状態と、午後の天候が少し心配でしたが、無事記録会を行うことができました。

物品の準備をした後、開会式・アップをして、競技を始めました。「○○、がんばれー!そっからだ!」「ラストだぞ~!もうちょうい!」100m走・80mハードルを計測して、走り幅跳びと走り高跳びの競技をしました。そして、リレーを3チーム計測して、競技を終了しました。今日のそれぞれの結果を、小体連事務局に提出する予定です。

子どもたちは、「全力を出し切れてよかった。」「家の人が見に来ていたので少し気合が入っていい記録が出せた。」と振り返っていました。親善陸上大会が中止となり残念でしたが、たくさんの保護者の皆様が応援に来てくださった記録会、ずっと心に残って欲しいなあと思います。(職員の手が足りなく、写真が取れませんでした。すみません。)

|

|

|

| 2023年9月29日(金) |

| ゲストティーチャー等の皆さん、ありがとうございます! |

|

|

|

2学期になって、たくさんのゲストティーチャーや学習ボランティアの方々が、教育活動を手伝ってくださっています。ちょっと前のことになりましたが、2つ紹介します。

左の写真は、2年生が9/19(火)に町裏の安達さんの稲刈りの様子を見せていただいた時の様子です。「片貝町の名人」の一人として、大きなコンバインで稲を刈り取る様子を見せてくださいました。他にも、質問にたくさん答えていただいたり、稲穂を持たせてもらったりしました。

また、右の写真は、3年生の図工「くぎうちトントン」の学習の様子です。何人もの学習ボランティアの方々に、すでに2回助けていただいています。子どもたちも、指を金づちで叩かないように気を付けて、作品作りに取り組むことができました。

他にも、たくさんの方々にお世話になっています。大変ありがとうございます。今後とも、よろしくお願いいたします

|

|

|

| 2023年9月28日(木) |

| 5年生、閉校式が終わり、帰路につきました |

|

|

|

先ほど、連絡が現地から入りました。5年生は、閉校式が終わって、妙高自然の家を予定より少し早く出発したそうです。

「に組総合センター」に16:00に到着予定ですが、少し早くなるかもしれません。対応できましたら、よろしくお願いいたします。

|

|

|

| 2023年9月28日(木) |

| 5年生、自然教室を楽しんでいます④ |

|

|

|

今日の午前中のメインの活動は、オリエンテーリングです。6グループに分かれて、森の中に散らばっているチェックポイントを、地図とコンパスを使って探します。

各チームごとに、どこから見付けに回るか作戦を立て、時間内にチェックポイントに書いてある記号を集めたり、課題をクリアしたりしました。借りた長靴をはき、雨が上がった中で実施できてよかったです。

残る活動は、昼食と閉校式です。

|

|

|

| 2023年9月28日(木) |

| 5年生、自然教室を楽しんでいます③ |

|

|

|

今朝の5年生の様子が、早速メールで届きました。

左は、朝のラジオ体操の様子です。晴れている時だと、屋外の広場で他の学校と一緒に「朝の集い」をするのですが、残念ながら雨のようです。宿泊棟の集会室で、行っています。

右の写真は、朝食の様子です。バイキング形式なので、自分でメニューを選んで食べます。ちょっと眠そう(?)な様子で、活動班ごとに食べていますね。

天気は良くないようですが、屋外でのオリエンテーリングを実施するそうです。

|

|

|

| 2023年9月27日(水) |

| 5年生、自然教室を楽しんでいます!② |

|

|

|

先ほどの続きです。 食事の活動班では、カレーを作る係、ご飯を炊く係、火を熾す係と分かれて食事を作りました。クレンザーを塗ってから、鍋や飯盒などは火にかけました。

カレーは、キャンプ場内のキャンプセンターで、グループごとに食べました。おいしそうに食べていますね。

夜も雨が心配されるので、活動はキャンドルサービスになりそうです。

|

|

|

| 2023年9月27日(水) |

| 5年生、自然教室を楽しんでいます① |

|

|

|

5年生は、午前中に「妙高アドベンチャー」の活動を行いました。左の写真は、その様子です。みんなで相談して工夫しながら課題を乗り越え、グループのチームワークを高める活動です。小雨が降り続いていたので、屋内でできるいろいろな活動をしたそうです。

左は午後の飯盒炊飯・カレー作りの様子です。キャンプ場の炊事場で、4つのグループに分かれて作っています。それぞれ自分の役割を、頑張り始めたようです。

|

|

|

| 2023年9月27日(水) |

| 5年生、国立妙高自然の家で活動開始! |

|

|

|

5年生は、今日の朝「に組総合センター」前から、国立妙高青少年自然の家へ 自然教室に出発しました。雨の中、たくさんの保護者の皆さんからお見送りいただきまして、ありがとうございました。

妙高には予定より少し早めに到着し、自然の家の中で入所式を行いました。所員の方から「自分も 友だちも 守る」ことが大事という言葉をいただいたそうです。雨の具合を見ながら「妙高アドベンチャー」の活動を実施するとのことでした。

今頃は、昼食を食べていることでしょう。

|

|

|

| 2023年9月26日(火) |

| 3年生、タグラグビーを楽しんでいます! |

|

|

|

3年生は、最近体育「タグラグビー」の学習に向けてタグを取る練習に取り組んでいます。5人ずつ4つのチームに分かれて、腰に2枚付けたタグ(バンダナ)を取り合います。

「…それじゃあ、2回目はコートを広くします。そして、待っているチームは作戦を考えておいて。…」コーンで仕切られたコートの中で、赤チームと青チームで戦います。相手の動きを読みながら、場合によっては前方に注意を向けている敵に素早く後ろから迫って、タグを取り合います。チームの仲間と協力して戦う姿が、だんだん見られてきました。

子どもたちは、「二人ではさめば取りやすいよ。」「足の速い人におとりになってもらうと取りやすい。」と、活動を振り返っていました。さらに、作戦を考えながら仲間と協力して、ゲームを楽しめるようになることでしょう。そして、ステップを踏んだりフェイントを入れながら、前後左右にかっこよく動けるようになるといいですね。

|

|

|

| 2023年9月25日(月) |

| 2年生、「おもちゃ博士」から教えてもらいました |

|

|

|

2年生は、先週9/21(木)に生活科「うごくおもちゃを作ろう」の学習で、市理科センターの方をゲストティーチャーにお招きしました。そして、子どもたちに自作できるおもちゃを紹介していただきました。

「モールをばねみたいに巻いて…、それを紙コップの上に載せます。そして、声をこの紙コップに当てると…。」「すごい!モールが動く。」「回っているみたい。何で動くんだろ?」…子どもたちが作れそうなおもちゃを、5種類紹介していただきました。子どもたちは、いろいろなおもちゃを試しに遊んでみて、どんなおもちゃを自分で作るかイメージを広げました。

子どもたちは、「色塗りの仕方を変えて、オリジナルのおもちゃを作りたい。」「このおもちゃを作るには何の材料が必要になるのかな。」と、感想を話していました。これからおもちゃ作りのための材料を自分で集めて、おもちゃを工夫しながら何種類か作っていきます。そして、子どもたちの希望に沿って、自分たちで交換して遊んだり、他の学年をおもちゃランドに招待したりする活動に進みそうです。

|

|

|

| 2023年9月22日(金) |

| 授業参観・学年懇談会、ありがとうございました! |

|

|

|

今日は、たくさんの保護者の皆さんにご来校いただき、5限から授業参観を実施しました。今日は、すべての学年が道徳の授業を行いました。

それぞれの学年では、日常生活に深く根差している「差別や偏見・いじめ」等にかかわる問題を取り上げていました。 「雪下ろしの仕事は、『おんな・おとこ・どっぢでもない』のうち、だれの仕事だと思う?…」との問いに、「男だと思う。」という子どもたちが、圧倒的に多かったです。また、あるクラスでは「SNSの文のどこで、D子がE美に怒ったかわかるかな?」と、行き違いの原因やそれぞれの立場に立って思いを巡らしているクラスもありました。自分の生活や行動を振り返り、「自分事・わが事」として考える子どもたちの姿が見られたのではないでしょうか。

そして、5限の授業を話題の1つとして、学年懇談会でも話し合いが行われたようです。ありがとうございました。

|

|

|

| 2023年9月21日(木) |

| 6年生、思い出の校舎を描いています |

|

|

|

6年生は、2学期に入って図工「私の大切な風景」の学習に取り組んでいます。自分たちの学んできた片貝小学校の教室・体育館・グラウンドなどの一部を切り取り、自分の思いを絵として残していく学習です。先日は、一人一人がタブレットを持って、場所の選定をしていました。

「近くは大きく詳しく細かく、遠くは小さく大まかに描くと、遠近が表現できます。そして、色を塗るときは、遠くは薄く色を塗るけど、近くは濃く塗ると遠近感が出てくるぞ~。」と、今回は遠近法について学んでいます。そして、いろいろな技法の中から、自分の絵に取り入れられるか考えながら、描いています。それぞれ、自分の思い出深い場所を一生懸命描いていました。

子どもたちは、「写真を見て、細かいところまで描けた。」「感じが出るように筆跡を残そう。」と、話していました。きっと、6年間の思いが詰まった、「自分の絵」になっていくことでしょう。

|

|

|

| 2023年9月20日(水) |

| 5年生、就学時健診のお手伝い! |

|

|

|

今日の午後、5年生は、来年度新1年生の就学時健康診断のお手伝いをしました。新1年生を各検査会場に連れ添ったり、それぞれの検査の手伝いをしたりしました。

「…検査しているから、静かに待っててね。」と優しく教えてあげたり、「廊下、暑いね。風を送るよ。」と扇いであげたり、5年生は自分たちで考えながら行動していました。新1年生の子どもたちも、そんな5年生の態度を見て、落ち着いて行動していました。そして、教職員の話をしっかり聞いて、いろいろな検査を受けることができました。5年生は、検査が終わった後「緊張したけど、なんとかできた。」「しっかり全体を見てサポートできた。」と、感想を話していました。

例年、就学時健診の後、5年生が格段に成長します。いよいよ自分たちが6年生になるんだ、学校を動かすんだ、という自覚が生まれるのかもしれません。

|

|

|

| 2023年9月19日(火) |

| 4~6年生、クラブ活動を楽しんでいます! |

|

|

|

2学期に入り、今日は2回目のクラブ活動がありました。

左の写真は、スポーツクラブの様子です。昨年度寄付していただいたミニゴールを使って、南運動場でフットサルをしていました。狭いコートのの中で、ボールを敵に取られないようにコントロールしながら、攻めたり守ったりしていました。子どもたちは「大人数でやるフットサルもおもしろい。」と感想を話していました。

また、右の写真は、理科研究クラブの活動の様子です。今日は、市理科教育センターの2人のゲストティーチャーをお招きして、「カルメ焼き」にチャレンジしていました。熱で溶かした砂糖水に重曹らんを入れます。膨らんで固まった後に、さらに熱してお玉からはがしました。「きれいに作るのは難しいけど楽しい。」と子どもたちは、振り返っていました。

他にも、イラストクラブは、取り組終わったばかりの「祭り」をテーマに書いている子どもたちが多かったです。それぞれ、活動を楽しんでいます。

|

|

|

| 2023年9月15日(金) |

| 1年生、新聞を使ってちぎり絵を作っています |

|

|

|

1年生は、今、図工「やぶいたかたちからうまれたよ」の学習で、新聞をちぎりながら絵を作っています。

「…ちぎった新聞をこう傾けると、顔みたいになるよね。こう見ると、ワニみたいだし。いろんなものに見えるね。…」担任が手でちぎった新聞をみんなで見ながら、自分の作品のイメージを広げました。そして、一人一人が新聞紙を切り、色画用紙の台紙に載せ始めました。「先生、これはね。ソフトクリームなんだよ。…」一人一人が、思い思いの形・大きさにちぎりながらノリで貼り付け、作品作りを楽しみました。

子どもたちは、「おばけやしきができてたのしい。」「もっとつくりたい。」と、感想を話していました。さらに、ちぎって重ねたり、クレヨン・絵の具で絵を描いたり、色を付けたりしていきます。完成が楽しみです。

|

|

|

| 2023年9月14日(木) |

| 4年生、「一つの花」を読み込んでいました |

|

|

|

4年生は、最近国語の学習で「一つの花」という物語で学習を進めています。この物語は、太平洋戦争の頃の女の子と出兵する父親の物語です。

今日は、時間や場所の変化をヒントに、物語の「切れ目・分かれ目」をグループで探していました。「全員で考えるので、前を向いてください。」との指示の後でも、熱心にグループ内で意見を戦わせていたグループもありました。「○行目のところに、『…の日が来ました。』とあるので、ここで日という時間が経っているので、その前で切れていると思います。…」という意見が出されたりしました。時間の経過から意味段落を分けようとしていました。

子どもたちは、「最初は別のところが分け目だと思っていたけど、友だちの話を聞いて考えが変わった。」「文章を細かいところまで見るとよくわかる。」と、学習を振り返っていました。これからそれぞれの段落で、父親や女の子の気持ちや行動がどのように変わっていったか、読み取っていきます。

|

|

|

| 2023年9月13日(水) |

| 低学年、「読み語り」をしていただきました |

|

|

|

今日の朝活動の時間、1・2年生は、読み語りボランティアの方々から紙芝居の読み語りをしていただきました。机を後ろに下げたそれぞれの教室で、聞かせてもらいました。

「…ドングリたちは、誰が一番頭がとがっているか比べ始めました。…」左の写真は、「ドングリと山猫」を熱心に聞いている1年生の様子です。また、右の写真は、「…お前さんは、ちょっとばかし、若返る水を飲み過ぎちまったんだな。それで、赤ん坊に戻ってしまったんだな。…」と、「あかんぼばあさん」の物語に引き込まれている2年生の様子です。それぞれ情感たっぷりに、子どもたちに語ってくださるボランティアの方々。

子どもたちは、それぞれ「ドングリたちのけんかが、すぐにおさまってすごかった。」「ぼくも若返りの水を飲んで5才くらいになりたい!」といった感想をもつことができました。これからも、読書好きな子どもたちが増えていくように、ご支援いただけると大変ありがたいです。

|

|

|

| 2023年9月12日(火) |

| 片貝まつりで鼓笛パレードを実施! |

|

|

|

一昨日の9月10日(日)、片貝まつり2日目の午前に鼓笛隊パレードを行いました。9月に入ってからも熱中症アラートが連日発令され、当日も暑さが予報されていたため、短いコースで実施することを前日の夕方に決めました。

当日のパレードは、だんだん気温が上がる中、に組総合センターから出発し、四之町の金盛屋前まで行いました。最後に、総指揮から「私たちかがやき・たいよう鼓笛隊は、2月に先輩たちから引き継いで『楽しく』をテーマに取り組んできました。そして、今日も皆さんを前に楽しく演奏することができました。…」と、力強いあいさつがありました。

たくさんの観客の前で、4曲を演奏しながら行進することができました。子どもたちが心を1つにして、取り組んでいる姿を、片貝町の皆様をはじめとして、小千谷市や全国の方々に見ていただくことができました。大変いい経験になりました。

|

|

|

| 2023年9月10日(日) |

| 片貝まつり前夜祭で、巫女爺子どもクラブの発表! |

|

|

|

一昨日の9月8日(金)に、片貝まつりの前夜祭が行われました。3限給食後下校した後、町内ごとに祭り屋台引き回しに参加した児童が多かったです。

今年度の祭り屋台引き回しは、コロナ前の方法にほぼ戻っての実施でした。たくさんの保育園・小学校の子どもたちとその保護者の皆さんで、にぎやかに大きなきれいな祭り屋台を引っ張りました。そして、に組総合センター前では、巫女爺子どもクラブの発表がありました。今まで伝統芸能保存会の方から、夏休み中も指導していただいた成果が十分発揮できたと思います。そして、巫女爺クラブの発表が終わった後も、浅原神社まで屋台引き回しをみんなで楽しみました。

子どもクラブの子どもたちは、「上手に演奏できた。がんばって巫女爺を練習してきてよかった。」「暑かったけど、みんなで引っ張ってすごく楽しかった。」という声がたくさん聞かれました。たくさんの子どもたちが祭りを楽しんだようです。

|

|

|

| 2023年9月7日(木) |

| 休憩時間での避難訓練を実施。 |

|

|

|

今日の昼休みの時間に、第2回避難訓練を実施しました。今回は昼休みの時間に、給食室から火災が発生したという想定で行いました。そして、今回は小千谷市消防本部の方3名から来ていただきました。

非常ベルの後、「…給食室が火事です。火元から離れながら、一番近い非常口からグラウンドに避難します。行動開始!」の放送が流れました。体育館や廊下・教室に散らばっている子どもたちが、それぞれの場所からグラウンドに向かいました。消防署の方からは、「避難する時やグラウンドで点呼をする時に、話し声が聞こえました。『おかし』をしっかり守って、一人一人が、しっかり口を閉じって避難しましょう。…」と、ご指導していただきました。

子どもたちは、校長からの「登校中に、大地震が起こったらどうしますか?」などについても、一人一人が考えました。「自分の命を守るために、その場の状況に応じて自分の頭で考えて行動する」姿を目指していきたいと思います。

|

|

|

| 2023年9月6日(水) |

| 3年生、越後製菓に見学に行きました! |

|

|

|

3年生は、今日の午前中に、社会科「工場で働く人と私たちの暮らし」の学習で、越後製菓の片貝工場に見学に行ってきました。市バスで池津まで送迎をしていただきました。

工場では、最初に工場の概要について説明していただきました。「…このように、せんべいとあられの作り方の違いは、原料です。せんべいはうるち米を使いますが、あられはもち米を使います。…」「一日で作っている米菓の数は、約15万袋です。また、越後製菓で作っている米菓の種類は、約130種類になります。」…米菓についていろいろなことを教えていただいた後に、米菓ができていく様子や働いている人の様子を実際に見せていただきました。

子どもたちは、お礼の言葉の中で「学校の給食に越後製菓の麺が使われていてびっくりしました。」「味付けをする機械の動きがすごかったです。」と、感想を話していました。衛生的で働きやすい環境の下で、鮮度にこだわって美味しいお菓子を作っている努力と工夫を知ることができました。

|

|

|

| 2023年9月5日(火) |

| 校内自由研究発表会を実施! |

|

|

|

今日の2・3限に、中学年と高学年に分かれて、校内自由研究発表会を行いました。視聴覚室で、作ってある資料を電子黒板に映しながら、発表を行いました。

「…塩酸の中に骨をいれても溶けませんでした。だから、結論としてレモン水などのすっぱいものも、安心して食べたり飲んだりできることが分かりました。」…高学年の発表会では、「すっぱい液体と骨」「でんぷん」「砂糖と塩」などをテーマにした研究が、中学年の発表会では、「すいか」「いすと地面の温度」「弟の成長記録」「消えるペン」・・・などについての研究が発表されました。それぞれ、書物から調べたり、自分で長期間に渡って実験・観察したりした大作でした。

そして、それぞれの発表の後、たくさんの質問や感想が、聞いている子どもたちから出されました。理科の授業で興味をもったことを、さらに自分の生活と関連付けて確かめてみる研究が多かったです。これからも、学習の発展として日常的に、調べ学習を続けて欲しいなあと思います。

|

|

|

| 2023年9月4日(月) |

| 3年生、”I like …,I don't like …”の言い方の学習をしています |

|

|

|

3年生は、今、外国語の学習”好きなものをつたえよう”で、自分の好きなものや嫌いなものを伝える練習をしています。

今日は、好き嫌いの内容を「colors」と「sports」に限定して、練習しました。まず、”I like …”や”I don't like …”に続けて、"black

pink blue…、baseball swimming …"などの色やスポーツを入れて話したり、CDを聞き取ったりしました。

そして、後半は「英語での伝言ゲーム」をしました。先頭の子どもが自分の好き・嫌いのスポーツを話したことを次々に伝えていき、最後の子どもの答えをみんなで判定します。試しのゲームではどの列も正解し、みんなから歓声が上がりました。そして、もっと列を長くして、さらにみんなでゲームを楽しみました。

子どもたちは、学習が終わった後、「色はほとんどおぼえた。」「好きなものが2つあると聞くのが難しかった。」と話していました。これからも、もっと外国語に積極的にかかわれるといいです。

|

|

|

| 2023年9月1日(金) |

| 4年生、「キャッチバレー」に取り組んでいます! |

|

|

|

2学期に入って、4年生は、体育で「キャッチバレー」に取り組んでいます。普通のバレーだと4年生の子どもたちにとっては難しすぎるので、次のようなルールで練習しています。

①4人対4人で戦う ②キャッチ→1→2→スマッシュの4回で相手に返す ③サーブは、上投げや両手投げで相手コートに ④ローテーションあり ⑤( )点先取で勝ち

昨日は、グループごとにアンダーパスをつなぐ練習をしていました。「腕を組んでしっかり伸ばします。そして、膝を使って体全体でボールを上に上げます。…」と、担任からコツの伝授がありました。そして、上手なグループは、アンダーパスやオーバーパスを使って10回ぐらいパスがつながるようになってきました。そして、実際に試しのゲームをして振り返っていました。

子どもたちは、活動を振り返って「しっかりボールの下に動けばパスがつながるようになってきた!」「パスを出す相手を呼ぶのが大事!」などと話していました。みんなで練習方法を考えたり、勝つために作戦を考えたりしながら、バレーを楽しんでいきます。

|

|

|

| 2023年8月31日(木) |

| 生活期の第Ⅳ期になりました! |

|

|

|

今日から、学校の生活期の第Ⅳ期が始まりました。第Ⅳ期のめあては「地域に、片貝と小千谷と自分の『よさ』を伝えよう」です。そして、期間は、150周年の記念式典ともみのキッズ学びランドが終わった後の11月15日までです。

今日の全校朝会では、1年生と6年生の代表のめあて発表がありました。「僕が2学期頑張りたいことは、マラソンと当番「の仕事です。がんばって走りたいです。…」「2学期頑張ることは3つあります。1つ目は親善陸上大会、2つ目はマラソン大会、3つ目はもみのキッズ学びランドです。今年は150周年なので、もみのキッズ学びランドの発表は「さすが6年生!」と言われるように頑張ります。」2人は、原稿を見ないで堂々と発表できるように、一生懸命取り組んでいました。そして、生活指導部の職員から、めあてについての説明と意欲付けのお話もありました。

これから、それぞれの学習活動において、自分たちの『よさ』を伸ばしていって欲しいと思います。

|

|

|

| 2023年8月30日(水) |

| 5・6年生、シルバー先生に外国語を教えてもらいました |

|

|

|

新しいALTの先生が、今日から5・6年生に外国語を教えてくださっています。お名前はシルバー先生で、カナダのエドモントンからいらっしゃいました。

今日は初日ということで、シルバー先生から英語での自己紹介クイズやカナダ紹介クイズがありました。”Where am I from?””Alberta is 911 times as large as Niigata.””Where do

you want to go to in Alberta?”…子どもたちは、地図の中からカナダを探したり、英語では何というのか既有知識を総動員して考えたりしました。そして、カナダの国土の大きさや自然の美しさ、ショッピングモールの中の施設の多様さなどにびっくりしました。

これから、シルバー先生と堀田先生と担任で外国語の学習を進めていきます。シルバー先生をはじめとして、たくさんの人と積極的にコミュニケーションしながら英語に親しんでいって欲しいと願っています。

|

|

|

| 2023年8月29日(火) |

| 2年生、水のかさの学習をしています |

|

|

|

2年生は、昨日から算数で「かさくらべ」の学習をしています。

「ななこさんの水筒としげるさんの水筒のかさをくらべるには、同じコップで何ばい分か調べないとだと思います。」「きっと、二人は違うところで調べたんだと思います。だから、同じくらいの大きさなのに、3杯と24杯だったんだと思います。」…子どもたちは、2つの水筒のかさを比べるには、「同じコップ何ばい分」かが大事であることを見つけました。

そして、希望者の子どもの水筒を使って、実際にだれの水筒がたくさん入るか家庭科室でかさ比べをしました。まず、水筒に満杯に水を入れて、教師の用意した同じ大きさのコップを使って何ばい分かを計りました。「私の3杯とちょっとだったよ。」「○○さんのは、ちょうど5杯分だったよ。」…実際に活動することを通して、比べ方がだんだん分かってきました。

これからだんだん、「dL」や「L」の単位を学んでいきます。

|

|

|

| 2023年8月28日(月) |

| 陸上練習を、少しずつ始めています |

|

|

|

今日の6限から放課後にかけて、5・6年生で陸上練習をしました。夏休み中に2回5・6年生で練習を行う予定でしたが、熱中症警戒アラートが何回も発令されていたため、6年生のみの練習に切り替え、開始時間を早め、活動時間を短縮して行っていました。

今日も、新潟アルビレックスRCで教えていらっしゃった大塚様から、指導に来ていただきました。「1と4と7の姿勢を、大事にしてください。」「膝を曲げたときに、膝と足の中指の向きがそろっていると、けがが少なくなります。」「ハードルを跨いだ後の脚が『7』になるように、そこだけ気を付けてください。」…いろいろな場面で、子どもたちに分かりやすいアドバイスをいただきました。

5年生は、今日からの練習だったので、いろいろな種目の記録を取りました。これから自分の取り組んでみたい種目を決めて、6年生と一緒に練習をしていきます。みんなが充実感をもって練習に取り組めるように、工夫していきたいと思います。

|

|

|

| 2023年8月25日(金) |

| 今日から2学期が始まりました! |

|

|

|

朝からとても暑い中、今日から2学期がスタートしました。登校時には、夏休みに作った大きな作品を、誇らしげに持ってきた子どもたち。各教室の黒板には、担任から子どもたちへのメッセージが書かれてありました。

始業式では「二学期には、国語・算数などの学習の他にも、たくさんの行事があります。自分の長所・特長を、増やし伸ばしていきましょう。」と、校長から話がありました。話の中では、山形県の「クラゲ水族館」である加茂水族館の例を取り上げました。子どもたちには、2学期に予定されているそれぞれの学習活動等を通じて、自分のプラスの部分を伸ばして欲しいと思います。そして、クラスのみんなで励まし合って、頑張って欲しいと願っています。

例年にない少雨で日に日に暑くなっているような昨今、熱中症対策も行いながら2学期の教育活動を進めていきます。変更や中止などがあるかもしれません。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

|

|

|

| 2023年7月21日(金) |

| 1学期も、今日で終了です |

|

|

|

今日は、1学期最終日でした。朝清掃で校舎内をきれいにしたり、各学年ごとにげた箱をきれいにしたりしました。そして、学年によっては、1学期を振り返りながらお楽しみ会をしたり、学習のまとめをしたりしました。

そして、担任から一人一人に通知表が渡されました。「え~!?ちょっと…」「前より◎が増えてるかも!」子どもたちは、それを見ながら悲喜こもごもでした!

4限の終業式では、「水泳を一番頑張りました。…」「家庭科を頑張ったことと、スポフェスでは鼓笛隊を一生懸命取り組みました。…」と、2年生と5年生の代表が、1学期の振り返りと夏休みや2学期の決意を話してくれました。校長からは「夏休みには、一人一人が小さなチャレンジを続けて欲しい!」という話がありました。

明日からは、いよいよ夏休みが始まります。安全・安心で有意義な夏休みになるように、ご支援をよろしくお願いします。

|

|

|

| 2023年7月20日(木) |

| アン先生、ありがとうございました |

|

|

|

昨年の9月から当校にALTとして勤務してくださっていたアン先生が、今度カナダに帰国することになりました。昨日は、片貝小学校での最後の勤務でした。

アン先生は、英語指導専科の堀田先生や担任と一緒に、5・6年生の外国語科の学習を進めてくださいました。1年間お世話になった6年生が、昨日「アン先生のお別れ会」を開きました。一緒に遊んだり、自分たちが取り組んできた「木遣り」や「木遣り天舞」を聞いたり見たりしていただきました。そして、長く記憶に留めてもらうために記念写真を撮ったりしました。アン先生は「一緒に楽しく授業してくれて、ありがとう」と話してくださいました。また、子どもたちも「今日で本当にお別れなの、寂しくなる。」「アン先生と一緒に英語の勉強をもっとしたかった。」と、別れを惜しんでいました。

1年間でしたが、大変お世話になりました。カナダの大学に戻られても、小千谷市や片貝小のことを忘れずにいてくださると、嬉しいです。

|

|

|

| 2023年7月19日(水) |

| 6年生、救急法講習会を受講しました! |

|

|

|

6年生は、今日の5限に保健体育の学習で、小千谷消防署の方から救急法講習会をしていただきました。「命の尊さを知る・命を守る方法を学ぶ」という内容でした。

最初に、「命を守る予防法」や「救急車の呼び方」などを教えてもらったり練習したりした後、いよいよ心肺蘇生法です。「両手を組んで、手のひらの部分を乳首と乳首の中央に置きます。そして、肘を曲げずに真上から体重をかけて押します。…」持って来ていただいた3体の人形を相手に、心臓マッサージの練習をしました。その後、AEDの使い方を学びました。「2枚のパッドは、図のように斜めに貼ります。AEDが自動解析して指示を出すので、それに従います。…」子どもたちは、教え合いながら順番にパッドを張ったり、AEDに従いながら心臓マッサージをしたりしました。

子どもたちは、体験を通じて「貴重な体験をした。もしもの時に役に立てばいいな。」「心臓マッサージは思ったより力がいり、大変だった。」などの感想をもちました。もしもの時に大切な命を救うために、使えるようになって欲しいと思います。

|

|

|

| 2023年7月14日(金) |

| ヘルスランチ委員会主催の児童朝会 |

|

|

|

昨日7/13(木)の朝活動の時間に、ヘルスランチ委員会主催の児童朝会がありました。今回は、「熱中症を予防しよう」というテーマで、発表しました。

最初に、各たてわり班のA・Bグループに分かれて、熱中症にかかわる2つの絵を見比べてのまちがい探しをしました。「6つまで見つかったんだけど、あと1つどこかな?」「○○さん、すごい!4つも見付けたよ。」…それぞれのグループで、頭を突き合わせて見つけました。その後、ヘルスランチ委員会から熱中症の症状やその対策の仕方について、解説がありました。パワーポイントを使っての説明は、とても分かりやすかったです。

これからどんどん暑くなります。熱中症にも気を付けながら、過ごしてほしいと思います。

|

|

|

| 2023年7月13日(木) |

| 「浮いて待て!(着衣泳)」にチャレンジ! |

|

|

|

心配された雨も上がり、今日の午前中に、高学年・低学年・中学年に分かれて「浮いて待て!(着衣泳)」に取り組みました。今回は、ゲストティーチャーとして、小千谷消防署の方々が3名来てくださいました。

最初に、体育館で準備体操の後、水の中で待つ基本姿勢について教えいただきました。「漢字の『大』の字のように、手足を伸ばします。そして、あごとへそを水から出すように上に向けます。…」みんなで姿勢を練習した後、いよいよプールに入って練習です。何もない状態で浮く練習をしたり、空のペットボトルを両手で持って(学年×10)秒を目指したりしました。1年生も、目標の10秒をクリアできた子が半分ぐらいになってきました。学年が上がるにつれて、格段にうまくなります。子どもたちは、「あごを上に向けると長く浮けた。」「服が水を吸ってすごく重い。」などの感想をもちました。

もうすぐ夏休みです。水辺に行く機会が増えるかと思います。もしもの時は、今日の学習を思い出して欲しいと思います。

|

|

|

| 2023年7月12日(水) |

| 2年生、赤ちゃんの育ち方を学習しました |

|

|

|

2年生は、先週7/7(金)に、生活科「自分ものがたり」の学習で、産休に入る直前の養護教諭から教えてもらいました。「おへその秘密を探ろう」というテーマで、赤ちゃんの育ちについて学習しました。

「おへそありの動物は、赤ちゃんで生まれてきます。おへそがない動物は、どうやって生まれてきますか?」「たまごで生まれてきます。」…まず、子どもたちは、母親から赤ちゃんで生まれてくる動物とたまごで生まれてくる動物がいることを学びました。そして、赤ちゃんで生まれてくる動物は、赤ちゃんが育つ部屋の中で、長~いおへそを通して、お母さんから栄養や空気をもらったり、いらなくなったものを返したりすることを教えてもらいました。その後、生まれてくる赤ちゃんの重さと同じくらいの人形を抱かせてもらいました。「重いな~!!」とびっくりする子どもたち。

学習の後、「自分のへその緒も見てみたい。」「こんなに重い赤ちゃんがおなかの中にいたら、お母さんは大変だね。」と、子どもたちは話していました。おへその役割や、おなかの中で守り育てているお母さんの大切さを学ぶことができたようです。

|

|

|

| 2023年7月11日(火) |

| 第1回「もみのキッズタイム」! |

|

|

|

今日の昼休みに、先日の朝会の時に計画した第1回「もみのキッズタイム」を行いました。午前中雨が残っていましたが、晴天案で実施することができました。

児童玄関のホワイトボードに書かれている、自分の班の遊びと集合場所を確認して、それぞれの場所に散らばりました。

「最初は1個のボールで始めます。こっちがA、こっちがBの人たち来てください。」…班によって、替わり鬼やだるまさんが転んだ・宝探し・フリスビードッチ・イラストしりとり…などで、遊びました。グラウンドでは、3つの班が一緒に氷鬼や増え鬼を楽しみました。

グラウンドにいた子どもたちは、終わった時に「もっとやりたかった!」「暑かったけど、楽しかった!」と話していました。たくさんの笑顔が、それぞれの場所で見られたようです。

次回は、5年生がリーダー学年として計画し、9月に行う予定です。

|

|

|

| 2023年7月10日(月) |

| 4年生、10才おめでとう♡パーティー♪ |

|

|

|

ちょっと前になりますが、4年生は先週7/5(水)に学年行事として、「10才おめでとう♡パーティー♪」を行いました。3階の家庭科室でクッキングをしたり、視聴覚室で「つばさ学年一言スピーチ」をしたりしました。

「はじめの言葉」の後、さっそく親子で「世界でひとつだけのどら焼きケーキ」作りを始めました。「ホイップクリームの上にフルーツをのせようか?」「アポロチョコかマーブルチョコかポッキー、どれを使う?」…池田屋さん製の大きなどら焼きの皮の中や上に、役員さんが用意したいろいろな種類のトッピングを、相談しながら「デコレーションしました。ケーキができた親子から、フォトブースで記念写真!そしてみんなで食べました。そして、素敵なつばさのチョーク画の前で、一人一人が「どんな人になりたいか。」を語りました。

子どもたちは、「親子で作って食べたどら焼きはとっても美味しかったです。どら焼きが好きになりました。」「スピーチはとっても緊張したけど、言えてほっとした。」などの感想をもちました。とても楽しい心に残る学年行事になったようです。

|

|

|

| 2023年7月7日(金) |

| 全校朝会、元気な赤ちゃんを! |

|

|

|

昨日7/6(木)の全校朝会は、とても内容が盛沢山でした。

1つめは、生活指導部からの第3期の生活目標「自分のめあてに向かってやりぬこう」についてのお話がありました。2つめは、離任式と着任式です。3つめは、今年度から始まるたてわり班での「もみのキッズタイム」第1回の計画立てでした。

ここでは2つめについてお知らせします。「たくさんの人から『赤ちゃん元気?おなか、さわってもいい?』とか『重くない?』 とか、たくさん優しい言葉をかけてもらいました。赤ちゃんが生まれたら、皆さんに会いにきてもいいですか?」と、養護教諭のあいさつがありました。そして、産休代替の先生から「皆さんの心と体が健康でいられるように、頑張っていきます。」との話がありました。子どもたちからも、「頑張ってください!」と「よろしくお願いします!」のエールがありました。きっと、1か月後ぐらいには元気な赤ちゃんが生まれることでしょう。

保護者の皆さんにおかれましても、職員が交代しますが、よろしくお願いいたします。

|

|

|

| 2023年7月6日(木) |

| 1年生、鍵盤ハーモニカを教えてもらいました |

|

|

|

1年生は、今週7/3(月)に音楽「けんばんハーモニカをふこう」の学習で、ゲストティーチャーの酒井様から鍵盤ハーモニカの吹き方を教えてもらいました。

「鍵盤ハーモニカのここをしっかり持って、うた口をねじりながら入れます。…」自己紹介の後、うた口の入れ方や指の使い方を先生から教えてもらいました。そして、いよいよ演奏です。「黒い鍵盤が二つ並んだ下がドの音ですよ。」最初はゆっくり、短音で、だんだん指を増やして繰り返し練習しました。そして、最後は5本の指を使って、上手に弾けるようになってきました。最後は、先生とマンガのキャラクターたちから「あなたは名人です。上手だったね。100てんだぞ。…」とたくさん褒めていただきました。

子どもたちは、「たのしかった。」「いろんなきょくをふきたい。」などの感想をもちました。これから、少しずついろいろな曲をチャレンジしていきます。

|

|

|

| 2023年7月5日(水) |

| 3年生、原信に見学に行ってきました! |

|

|

|

3年生は、今日の午前中に社会科「働く人と私たちの暮らし」の学習で、「原信来迎寺店」に見学に行ってきました。自分の家の買い物調べをした時に、多く利用していた家が多かった原信さんが見学させてくれました。

「このお店には、何種類ぐらいの商品がありますか?」「お客さんは、一日に何人ぐらい買い物に来るのですか?」…2つのグループに分かれて、店内の商品の配置の様子やバックヤードで働いている様子などを見せていただきました。そして、たくさんの質問にも答えていただきました。割引や新鮮なお肉の見分け方など、お客さんが利用しやすくなるようないろいろな工夫も教えていただきました。

子どもたちは、見学や質問の回答などから、「次は家族と一緒にいきたい。」「見えないところでしているお仕事が見れて楽しかった。」などの感想をもちました。たくさんのお客さんが来てくれ、安心して利用できるための工夫を、お店が考え実行していることに気付くことができました。

|

|

|

| 2023年7月4日(火) |

| ゲストティーチャーから泳ぎを教えてもらいました! |

|

|

|

5・6年生は、6/27(月)と7/3(月)の2回、小千谷スイミングセンターの清水様から水泳の指導を受けることができました。

1回目はクロールを主体に、2回目の昨日は、特に平泳ぎの練習をしていただきました。「1で膝を引き寄せて、2で足首を立てて、3で円を描くように蹴って、4で蹴り終わった後、2秒我慢します。…」カエル足の練習をしましたが、足の裏でしっかり蹴るのが難しく苦戦していた子どもたちが多くいました。その後に、手のかきを合わせました。「手は顔の前で、顔の大きさぐらいの円でかきます。そして、手を合わせて前に出します。…」足を蹴り終わった後に手をかき始めるのも、難しかったようですが、子どもたちは少しずつうまくなりました。子どもたちは、「タイミングが難しい.。」「慣れたら楽に泳げるかも。」と感想を話していました。

日頃陸上で暮らす私たちなので、泳げた時の喜びはとても大きいです。今日は、中学年の子どもたちが、クロールの練習を中心に教えていただきました。これからも、子どもたちの技能を着実に高めていきたいと思います。

|

|

|

| 2023年7月3日(月) |

| 学習参観と片貝中学校区保健委員会がありました |

|

|

|

先週6/30(金)に、今年度2回目の学習参観を行いました。各学年とも、算数や国語・図工などを通して、学習してきた個人やクラスとしての成果を見ていただきました。

「子どもたちが7人います。その中に、女の子が5人います。男の子は何人ですか?どんな式になりますか?」 「『手を抜く』の意味を辞典で調べるには、どこを調べればいいですか?」「チーターは秒速22m、車は時速60km、どちらが速いでしょうか?どうすれば比べられるかな?」…それぞれ頭を悩ませながら、友達と協力して課題に立ち向かっていました。

その後、5・6年生と中学1年生、そして保護者の希望者で、学校保健委員会講演会を聞きました。新潟県健康づくり・スポーツ医科学センターの三留様から、「親子で学ぼう!成長期に必要な食事と栄養 ~パフォーマンスを上げるために今必要な食事とは~」という演題でお話いただきました。特に、スポーツ少年団や部活動で体をたくさん使う子どもたちは、たくさんの栄養が必要であることを教えていただきました。子どもたちや保護者の方からいくつも質問が出て、意義深い講演会になりました。

|

|

|

| 2023年6月30日(金) |

| 低学年、プール開きをしました! |

|

|

|

1・2年生は、昨日6/29(木)に、梅雨の晴れ間をぬってプール開きを行いました。1年生にとっては、初めての水泳授業でしたので、着替えや移動・準備体操など1つ1つ丁寧に進めました。

「先生が魔法のノリを皆さんの手に付けます。その手を頭に置きます。そうすると、頭から手が離れなくなりました。そのまま頭をもぐしまーす。…」プールの入り方などを一通り練習した後、顔を水につける練習をしました。手で触れている場所を、腿や足首にしてだんだん難しながら顔を付けたり、ジャンケンをして水のかけっこをしたりしました。他にも、水の中に入れたカラーボールを拾ったりしました。

子どもたちは、「潜ることが大変だったけど頑張った。」「たくさん水をかけたり潜ったりして楽しかった。」と、感想を話していました。これからさらに、楽しみながら練習をして上達していくことでしょう。

|

|

|

| 2023年6月29日(木) |

| 音楽朝会で、「茶摘み」の手遊び! |

|

|

|

今日の音楽朝会の時、「6月の歌」である「茶摘み」をみんなで歌ったり、手遊びをしたりしました。

まず、歌の得意な音楽主任が、独唱で茶摘みを子どもたちに聞かせてくれました。子どもたちも、その歌声に聞き入っていました。その後、茶摘みの手遊びの見本を見せました。そして、いよいよ子どもたちの出番です。「自分と違う学年の人とやってみましょう。」の呼びかけの下、たてわりグループの中で何回も相手を変えながら行いました。何回も繰り返す中で、子どもたちの表情も、だんだんにこやかになってきました。

今年度は、たてわりグループで楽しむ機会を増やすように取り組んでいます。7月の上旬からは、昼休みにたてわりグループで遊ぶ「もみのキッズタイム」も予定しています。いろいろなかかわりの中で、素敵な姿が見られることでしょう。

|

|

|

| 2023年6月28日(水) |

| 2年生、段ボールカッターで 模様作りにチャレンジ! |

|

|

|

2年生は、図工「光のプレゼント」の学習で段ボールカッターを使って様々な模様を作っています。段ボールに描いた形を段ボールカッターで切り抜き、そこに色セロハンを貼っていきます。

「ここは、4つ葉のクローバーの形に切り抜こうかな。」「段ボールをしっかり押えないと。なかなか上手に切れないな。」…段ボールカッターの刃に気を付けながら、自分のお気に入りの形を切っていました。そして、形に合わせて色セロハンをボンドで貼って、ステンドグラスのようにしていきました。「先生、見て見て!」と楽しそうに作っていました。

子どもたちは、自分や友達の作品を見て「光にあてるときれいだね。」「段ボールカッターで切り抜くのは楽しいね。」と感想を話していました。みんなの作品ができたら、全部の作品を並べて、日の光を通して見る予定です。

|

|

|

| 2023年6月27日(火) |

| 3年生、水沢自然公園へ探検に行ってきました |

|

|

|

3年生は、先週の6/23(金)に総合学習「水沢の自然と自然を守る人々」で、五之町の上にある水沢自然公園に行ってきました。水沢保存会の4名の方も、ガイド役として参加してくださいました。

行く途中で 「きれいな色のカナブンが、葉の上にいるよ。」「泡みたいなモリアオガエルの卵が葉っぱの上に生みつけられているね。」…と、いろいろな生き物を探すことができました。また、目的地の水沢では、一人一人が岩の陰などのいるヤゴや沢がにを捕まえることができました。また、川の脇から白い粘土を見付けることができました。

子どもたちは、「オオバユリがきれいだったからもっと調べたい。」「いろんな生き物がいて自然が豊かだと思った。」と探検を振り返っていました。たくさんの種類の動植物を見つけ、水沢の自然の豊かさを感じることができました。

|

|

|

| 2023年6月26日(月) |

| 母校を励ます会から、図書費をいただきました! |

|

|

|

昨日6/25(日)に、東京片貝会定期総会において、今年度も図書費をいただきました。定期総会は東京で行われ、「母校を励ます会」の内藤会長様より、校長が受け取らせていただきました。

総会には、関東にお住いの会員の皆様の他にも、片貝町伝統芸能保存会の方々をはじめとして片貝からも多くの方々が参加しました。「コロナ禍においても、ずっとご寄付をいただいており、大変ありがとうございました。いただいた図書費を、大事に使わせていただきます。…」とお礼を述べさせていただきました。そして、今年度が片貝小学校が創立150周年であることや、「ドンちゃん」についても簡単にお話させていただきました。

故郷から遠く離れたところで、たくさんの方々が、ご活躍されていることを改めて知ることができました。また、母校を思ってくださる熱い思いを感じさせていただきました。子どもたちにも、是非伝えていきたいと思います。

|

|

|

| 2023年6月23日(金) |

| 4年生、時水の清掃工場に社会科見学! |

|

|

|

4年生は、今週6/20((火)に社会科「ごみはどこへ」の学習で、時水にある清掃工場に見学に行ってきました。

「小千谷市の燃やすゴミは、この施設の焼却炉で燃やしていますが、焼却灰は山形県まで運んでいます。…」最初に、小千谷市のごみの量の変化や、清掃工場でごみをどのように燃やしているか、どんな問題点があるかを教えてもらいました。その後、ごみ収集車ごと重さを計る秤やごみ投入ピットの様子、24時間稼働しているコントロールルームの様子…などを見せていただきました。そして、「焼却灰をブロックなどにも再利用しているんだね!」とびっくりしていました。

子どもたちは、「たくさんのゴミを燃やすためにたくさんの工夫があると知った。」「煙をきれいな空気にして出しているなど、環境に気を付けていてすごいと思った。」と見学の感想を話していました。市民の健康で安心・安全な生活を守るため、日夜働いている人たちがいることを知ることができました。

|

|

|

| 2023年6月22日(木) |

| 水泳授業が始まりました! |

|

|

|

昨日6/21(水)には、全校のトップを切って、5・6年生がプールに入りました。まず、1人・2人・4人と人数を増やしながら水の中での呼吸の仕方を確認したり、「代わり鬼」などをして水慣れをしたりしました。そして、けのびやバタ足・面かぶりクロールなどを練習してから、グループ編成のための「泳力チェック」にチャレンジしました。今後は、その結果をもとに5・6年生一緒の能力別グループを編成し、練習を進めていきます。

他の学年も、天候を見て水泳授業を始めて行きます。(3・4年生は、今日の午後に水泳授業を実施しました!)今後も、きれいになったプールを使って一人一人の泳力を確かめてグループ編成を行い、みんなが泳力を伸ばせるように支援していきます。

ご家庭でも、水泳道具の準備や検温等でお手数をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

|

|

|

| 2023年6月21日(水) |

| 5年生、片貝煙火工業の社長さんに話を聞きました! |

|

|

|

5年生は、先週6/16(金)に、総合学習「片貝の達人」で片貝煙火工業の本田会長様からご来校いただきました。そして、子どもたちが、花火についてインタビューさせてもらいました。

「1つの花火ができるまでの製作時間は、どのくらいかかるのですか?」「大体1年間になるように調整しています。」「花火をどうやって打ち上げているのですか?」「花火の種類がいくつかあってね、日本の花火は・・・」…子どもたちのたくさんの質問に、丁寧に詳しく教えてくださいました。そして、片貝まつりに対する熱い思いも語ってくださいました。

子どもたちは、お話を聞いた後、「外国でも日本の花火が有名なんだ!」「勉強して花火の職人になるのもいいな。」と振り返っていました。片貝まつりが、花火とそれを支える町民によって全国的に有名になったことを知ることができました。これからさらに、浅原神社の社務長さんにもお話を聞いて、学習を深めていきます。

|

|

|

| 2023年6月19日(月) |

| 6年生、動くおもちゃを作っています! |

|

|

6年生は、6月に入って図工「くるくるクランク」の学習で、クランクで動くおもちゃを作っています。クランクの仕組みやその動き方を生かしたおもちゃを考えることがポイントです。

「おばけが空を跳んでるデザインにしようかな?」「もぐらがピョコピョコとび出す、モグラたたきを作ろう!」…まずは、ボール紙の箱に、針金や竹ひご・ストローを使って、クランクを作ります。そして、野球やカルガモの親子やゾンビ…などに発想を広げていきました。そして、色画用紙を切り抜いたり色を塗ったりしながら、デザインを考えて楽しんで作っていました。

作品がほぼできてきた子どもたちは、自分の作品を回して動かしたり友達の作品を見たりしながら、活動を振り返っていました。子どもたちは、色々な工夫ができる工作がどんどん好きになっていくようです。 |

|

|

| 2023年6月16日(金) |

| 1~3年生、芸術鑑賞教室に行ってきました。 |

|

|

|

1~3年生は、今日の午前中に、芸術鑑賞教室で市民会館に行ってきました。小千谷市内の1~3年生が、午前・午後に分かれて、音楽をメインとした「絵本deクラシック」を鑑賞しました。

トラベル・ブラス・クインテットというグループが、金管楽器とピアノで、ジブリメドレーなどの楽しい楽曲をたくさん演奏してくれました。「皆さんは、手拍子がとっても上手ですね!」と何度も褒めてもらうほど、みんな楽しくリズムを取りながら、聴くことができました。そして、有名な声優の方の朗読と「ブレーメンの音楽隊」の絵本とを組み合わせた演奏もたくさん聞くことができました。

子どもたちは、「ジブリの音楽が楽しかった。」「いっしょに手拍子したり歌ったりして盛り上がった。」と、感想を話していました。金管楽器の音色にたくさん触れたり、ホースなどを使っても音を出すことが分かったりすることができ、良い経験になりました。

|

|

|

| 2023年6月15日(木) |

| 中学年、読み語りをしていただきました |

|

|

|

3・4年生は、昨日6/14(水)の朝に読み語りボランティアの方から本を読んでいただきました。5月下旬には低学年が読んでいただいたので、今回が2回目です。

「…おじさんは、傘をもって走りました。雨が降っていたからです。…」左の写真は、3年生が「おじさんのかさ」を聞いているところです。傘をとっても大事にしているおじさんの話でした。また、左の写真は、4年生が「よだかの星」を聞いています。宮沢賢治の書いた鳥の物語です。子どもたちは、それぞれお話に聞き入っていました。

今、教務室の脇の廊下に新しく発売された本がたくさん並んでいます。子どもたちの希望を聞いて、購入する予定です。読書好きな子どもたちが、どんどん増えていくといいです。

|

|

|

| 2023年6月14日(水) |

| 4年生、須川に生き物調査に出かけました! |

|

|

|

4年生は、昨日6/13(火)に総合的な学習の時間「酒座川探検」の一環として、酒座川が合流する須川に行ってきました。5月下旬に行った酒座川の上流と、住んでいる生き物が違うか確かめるためです。

「タニシやドジョウ・ヌマエビがいたよ。ザリガニも…。」「滝みたいになっているところに白い泡がたまっていたり、ハンガーが川の中にあったよ。」…今回は、ごみも見つかりました。前回の酒座川よりも、汚れていたようです。

子どもたちは、「思ったより生き物がいて驚いた。けどアメリカザリガニがいっぱいいて心配になった。」「人が多くなり、ごみも増えたのだろうと思います。」と見学を振り返っていました。川の上流・中流によって汚れ方が違い、暮らしている生き物も違っていることに気付くことができました。次回は、さらに下流に当たる信濃川に出かける予定です。

|

|

|

| 2023年6月13日(火) |

| 3年生、市役所などに社会科見学! |

|

|

|

3年生は、今日の午前中に、社会科「市の様子」の学習で、市役所と錦鯉の里に見学に行ってきました。天気のよい中、2つの施設で、時間をかけて見学をさせてもらいました。

まず、市役所では全体の説明を聞かせていただいた後、各課等を回りました。「市民課とか福祉課・建設課・農林課など、たくさんの課があるんだね。」そして、最後に市議会議場の内部を見せていただいたり、議席にすわらせていただいたりしました。

次に訪問した錦鯉の里では、一人一人が鯉の餌をもらいました。そして、「指が鯉の口に入った!」と叫ぶ子も…。多くの子どもたちが、寄ってくる錦鯉に楽しく餌をあげることができました。

子どもたちは、見学の後、「市役所ではたくさんの人が働いていた。」「鯉のヌメヌメは水の中で生きるためのバリアって分かった。」と、感想を話していました。子どもたちは、多くの職員の人たちが市民のために働いていることや、錦鯉が世界中に人気があることに気付くことができました。

|

|

|

| 2023年6月12日(月) |

| いろいろな学年で、跳び箱を頑張っています! |

|

|

|

先日、3年先生の跳び箱の様子をこの欄でお伝えしましたが、他の学年も、それぞれ発達段階に応じて跳び箱の学習を進めています。

左の写真は、1年生の様子です。跳び箱に飛び乗ったり、体を回転させて飛び降りたりしていました。だんだん踏切版で強く踏み切ったり、かっこよく着地できるようになってきました。そして、開脚跳びにもチャレンジしています。

右の写真は、5年生が台上前転にチャレンジしている様子です。高さ・踏切版・補助マットがそれぞれ違う場を、自分で選択して練習していました。そして、後半ではタブレットを使って、お互いの回っている様子を撮影して、見せ合っていました。

子どもたちは、それぞれ「たくさん跳び箱で遊べて楽しかったです。次は自分で技を考えて発表したいです。」「腰が高く上がっていたから、きれいに回ることができた。次は手を着く位置に気を付けて、4段に挑戦したいです。」と活動を振り返っていました。先日、外部講師に来ていただき、「跳び箱運動」の校内研修を行った成果が出てきて嬉しいです。

|

|

|

| 2023年6月9日(金) |

| 2年生、町探検に出かけています |

|

|

|

2年生は、5月から生活科「わたしのすきな片貝町」の学習で、町探検に出かけています。前回は、屋敷から浅原神社、そして表三之町を巡って学校に帰ってきました。

昨日は、屋敷からコミュニティー消防センター、ふれあい広場、片貝総合センターと回って戻ってきました。「ここにも、ブランコやシ-ソーがあるんだね。」「大きな花火の筒が並んで立っているね。片貝まつりの時、たくさんの人が集まっているよ。」…町内を歩きながら、たくさんの建物や施設を見付けることができました。

子どもたちは、学校に帰ってきた後、「前回より道路が広くなっていて歩きやすかったよ。」「知っている人にたくさん会えた!」と感想を話していました。これからも他の地域にも探検に出かけ、お店や働いている人々を探していきます。

|

|

|

| 2023年6月8日(木) |

| 3年生、跳び箱を頑張っています! |

|

|

|

3年生は、5月の下旬から、体育「跳び箱」の学習に取り組んでいます。最初のうちは、開脚跳びが跳べなかった子どもたちが多かったのですが、どんどん跳べる子どもたちが増えてきました。

今日は、タブレットを使って自分たちが飛んでいる姿を、ビデオ撮りしました。「手がもう少し前につけるように、思い切って踏み切れるといいね。」「跳び箱の上で、おしりの位置が高いと、かっこいいね。」…同じグループの人にとってもらった自分の映像を見ながら、アドバイスをもらいました。そして、だんだん強く踏み切って、遠くまで跳べる子が増えてきした。

子どもたちは、「始めのころより跳べた。」「前よりできるようになってきた。」と、学習を振り返っていました。自分の技能の上達が実感できて、自信になってきたことでしょう。

|

|

|

| 2023年6月7日(水) |

| 1年生、サツマイモの苗植えをしました |

|

|

|

1年生は、今日の1限に、生活科「わたしのさつまいも」の学習で、サツマイモの苗を十三畑の借りている畑に植えました。2名の学習ボランティアの方が、ゲストティーチャーとして教えてくださいました。

「マルチの穴に棒で斜めにすじをつけるので、そこにそって下から葉っぱ2枚分くらいのところまで入れて置いて、上から土をかけて、押えてください。」…見本を見せてもらった後、一人一人が自分の苗を植えて、ペットボトルで水をあげました。ゲストティーチャーのお話をしっかり聞けたので、みんな上手に植えることができました。

子どもたちは、植えた後「大きく育つかな。」「六年生にもあげたいな。」と話していました。今年度はマルチもかけてあるので、秋にはきっと大きなサツマイモがたくさん取れることでしょう。

|

|

|

| 2023年6月6日(火) |

| 5年生、プール清掃を頑張ってくれました! |

|

|

|