| 2022年3月28日(月) |

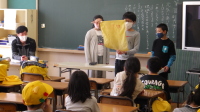

| 10人の教職員を送る、離任式がありました。 |

|

|

|

先週の3/25(金)に,離任式を行いました。この年度末の異動で、10人の教職員が他校に転出します。それ以外に、再任用で来年度も当校に勤める職員1名もいます。

「…〇〇先生からは◇年お勤めいただきました。先生は…」校長から10人の紹介があった後、異動の教職員から子どもたちへの別れの挨拶がありました。そして、児童代表から花束贈呈や感謝の言葉がありました。代表児童が涙を流しながら話してくれたことにより、感謝の気持ちが、異動する教職員にも一層伝わったのではないかと思います。

保護者・地域の皆様方には、今まで大変お世話になりました。いつも温かく見守り励ましていただき、誠にありがとうございました。 今年度の「日々の活動」は、今回で終了です。来年度もよろしくお願いいたします。

|

|

|

| 2022年3月24日(木) |

| ひかり学年、立派に卒業しました! |

|

|

|

ひかり学年36名は、今日、第75回卒業証書授与式を全員で迎えることができました。体育館の参列者は、ひかり学年の保護者の皆様と4・5年生、PTA会長様、教職員で行いました。1~3年生は、校内放送で参加しました。

卒業証書授与では、卒業生一人一人が、気持ちのこもった返事と落ち着いた態度で、証書を堂々と受け取ることができました。そして、在校生のお祝いメッセージに、涙を流す卒業生が何人もいました。自分たちの思い出を語った呼びかけの後、「旅立ちの日に」を澄んだ声で合唱しました。

朝は雨模様だった空も青空が広がった中で、在校生の祝送も外で行うことができました。そして、ひかり学年のカウントダウンを合図に、卒業を祝う花火が花開きました。ひかり学年36名は、立派に片貝小学校を卒業していきました。

|

|

|

| 2022年3月22日(火) |

| 5年生、「片貝さくら」にお米を寄付! |

|

|

|

5年生は、今日の4限の総合的な学習の時間に、老人福祉施設 「片貝さくら」の方々に当校に来ていただき、「お米の贈呈」をしました。このお米は、町裏の安達農園さんの水田で5年生が田植えをしたお礼に、秋にいただいたお米の一部です。

「いただいたお米をどのように使うか、みんなで相談して、3年生の時に総合学習でお世話になった片貝さくらさんに、寄付したいと考えました。」「わずかですが食べていただいて、元気に過ごしていただければありがたいです。」…5年生は、北運動場に職員の方をお迎えして、今回お米を寄付することにした理由を、代表が伝えました。そして、違う代表がお米を手渡ししました。

片貝さくらの方からのお礼の言葉を聞いて、子どもたちは、「おいしく食べてほしいな。」「わたすことができてほっとした。」と振り返っていました。自分たちの知っている方々に、喜んで食べていただくことになり、よかったなあと思います。

|

|

|

| 2022年3月18日(金) |

| 1年生、少人数学習に取り組んでいます |

|

|

|

1年生は、3月に入ってから、国語・算数で少人数学習に取り組んでいます。3つのグループに分かれて、それぞれ違う教室で学習の総まとめをしています。

「先生、先生。できました、見てください。」「みんなで問題を読んでからやってみると、答えもよくわかるなあ。」…1グループ7人前後なので、一人が答える回数も増え、教師の確認も目が行き届きやすいです。一人一人が、足し算・引き算や言葉の決まり・漢字など、意欲的にプリント等に取り組んでいます。

子どもたちは、「足し算が得意になった。」「次の勉強も楽しみ!」と、感想を話していました。自分の力の伸びを実感して、次の学年に進んでくれることでしょう。

|

|

|

| 2022年3月17日(木) |

| 校内作品展の続きです |

|

|

|

各学年の廊下に掲示してある、校内作品展の紹介です。

左の写真は、3年生の「こころの空に」の作品です。画用紙や毛糸、プチプチ、段ボール…など、いろいろな素材を組み合わせて作品を作りました。火山が噴火していたり、様々な魚が釣れていたり、理想の家が川に浮いていたり、魔法の花が咲いていたり、…と様々なテーマの作品ができました。一人一人が楽しく作品を作った様子が伝わってきました。

右の写真は、初めての木版で作った4年生の「彫って刷って見つけて」の作品です。それぞれ自分の顔や髪の毛の特徴をとらえて下描きをして、丁寧に彫り進めました。顔のしわや空気の流れを意識して、彫刻刀で彫ったことを感じます。

子どもたちは、作品ができてそれぞれ「色がきれいに出て嬉しかった!」「彫刻刀を使うのが楽しかった。いい作品ができた。」といった感想をもちました。満足できた作品ができて、大変よかったです。

|

|

|

| 2022年3月16日(水) |

| 6年生、青年海外協力隊経験者の職員から話を聞きました |

|

|

|

6年生は、今日の3限の総合的な学習の時間に、シリーズで行っているキャリア教育のお話を聞きました。今回は、以前に青年海外協力隊の一員として、南米パラグアイに2年間派遣された当校の担任が行いました。

「あちらの国の教員養成大学の学生に、教材などが何もない中で、どんな学習活動ができるか考えながら、教えました。…」住んでいた村では、教科書が教室に1冊しかなかったこと。牛なども自分たちで順番に解体し、近所で肉を分けて食事をしていたこと。自国の国旗や国歌を大切にし、毎日歌ったり掲揚したりしていたこと。…など、日本との違いを、ビデオや実物を取り混ぜながら紹介しました。電気やガス・水道のありがたさを、改めて感じました。

子どもたちは、「自分も青年海外協力隊で他の国に行き、役に立つ仕事をしてみたい。」「生活は大変そうだけど、少し楽しそうなので暮らしてみたい。」などの感想をもちました。日本の子どもたちが、世界でも恵まれた環境にあることなど、たくさんのことを学ぶことができました。

|

|

|

| 2022年3月15日(火) |

| 鼓笛隊引継ぎ式が無事終わりました! |

|

|

|

昨日の3/14(月)に、昼休みと清掃の時間を使って、感染症のために延期していた「鼓笛隊引継ぎ式」を行いました。つい最近学年行事があったにも関わらず、たくさんの6年年生の保護者の方々が、駆けつけてくださいました。

ひかり学年の総指揮から「…それは、練習の時も本番のように心を一つにして演奏することの大切さです。それを後輩たちに引き継げるように、僕たちが見本になれるよう心掛けてきました。…」と、思いを込めた堂々とした挨拶がありました。そして、心を一つにして息の合った最後の演奏を披露してくれました。その後、ひかり学年からなないろ・かがやき学年へ、指揮杖やベレー帽等の引継ぎを行いました。

5年生の新総指揮からも、ひかり学年の思いを引き継ぐ決意が語られました。先輩たちや町の人たちの思いがこもった演奏・楽器・衣装…を、「伝統」として引き継ぐことができてよかったなあと思います。

|

|

|

| 2022年3月11日(金) |

| 来年度に向けての町内子ども会を行いました! |

|

|

|

今日の5限に、今年度のまとめの町内子ども会を行いました。各町内子ども会の教室に分かれ、最初に東日本大震災の黙とうをした後、活動を振り返りました。

まず3学期の登校班の反省をした後、来年度の新会長などの役員を選んだり、新登校班を確認したりしました。「新1年生は今はいないけど、実際に並んでみるよ。」…6年生のサポートを受けながら、5年生が並ばせて順番を確認しました。

他にも、新1年生が入る登校班は、新1年生のお宅に届ける手紙を書き、だれが迎えに行くかも決めました。また、一人一人の卒業生にみんなで「ありがとう!ありがとう!今までほんとにありがとう!!」と、コールをしていた町内もありました。

明日からは、新登校班長さんが先頭に立って登校します。ひかり学年をしっかり引き継いで、大きな挨拶をしながら安全に登校して欲しいと願っています。

|

|

|

| 2022年3月10日(木) |

| 版画の作品が出来上がってきました! |

|

|

|

予定よりちょっと遅れているのですが、各学年で図工で取り組んでいた版画の作品が、出来上がってきました。

左の写真は、2年生ができた作品を鑑賞している様子です。2年生は、いろいろな模様の紙やビニールのプチプチなど、いろいろな材料を組み合わせて楽しい模様ができました。海の中の様子や動物と遊んでいるところ、スキーを滑っているところ…など、いろいろな作品を互いに見合いました。

右は、4年生が版画を刷っているところです。自画像を、初めての木版で丁寧に表しました。顔にできるしわの方向に、一刀一刀ゆっくり彫刻刀で掘りました。バレンでこすった後、版画用紙をはがしていく時が、ドキドキ・ワクワクして楽しいのです。「顔が上手く表せてよかった!」そんな声がたくさん聞かれました。

2年生の子どもたちは、「印刷するのが難しかった。きれいにできてよかった。」、4年生の子どもたちは「彫刻刀の使い方がわかってきた。小丸刀が使いやすいな。髪を彫るのは鋭い三角刀だね。」と、それぞれ感想を話していました。お互いの作品の良さを、感じ取れてよかったです。

|

|

|

| 2022年3月9日(水) |

| 6年生、卒業プロジェクトを進めています! |

|

|

|

6年生は、いよいよ迫ってきた卒業に向けて、片貝小学校に感謝の気持ちを表す「卒業プロジェクト」に取り組んでいます。

今日は、図書室や家庭科室・ワックスルーム・図工室…に分かれて、クリーン活動をしてくれました。日頃はなかなか手が届かないガスコンロや棚の中や上などをとてもきれいにしてくれました。また、来年度に向けてワックススキーを保存できるように、手入れもしました。1年生の子どもたちは、図書室をきれいにしてくれている卒業生の姿を見つめていました。

6年生の子どもたちは、「きれいになった家庭科室で調理実習がしたかったな。」「本がそろって、気持ちよく使ってもらえるかな。」と活動を振り返っていました。これからは、鼓笛隊の引継ぎを行ったり、卒業式に向けての練習も本格化したりしていきます。残り2週間、充実した学校生活を過ごしてほしいです。

|

|

|

| 2022年3月8日(火) |

| 1年生、色板で形づくり! |

|

|

|

1年生は、今日の1限に算数の「かたち」の学習で、色板を使って学習をしていました。使う色板は同じ形の直角二等辺三角形の4枚すが、いろいろな形ができるのです。

「まず、4枚の色板を使って、座布団のような①の形を作ってみましょう。できたら、手を挙げて先生たちに見せてね。」…クリアできると、だんだん難しい形になっていきます。「これ、どうするの?」…それぞれ、教科書の形をよく見ながら、回したり裏返したりしてたくさん試して作りました。

子どもたちは、「形を作れて合格したよ。よかった!」「いろんな形が作れた!」と学習を振り返っていました。友達と相談しながら、一人一人が、自分の色板を動かして、正解を見つけることができました。

|

|

|

| 2022年3月7日(月) |

| 2年生、ウサギ当番の仕事を1年生に教え始めました! |

|

|

|

2年生は、今日からウサギの「ピョン」の世話の仕方を1年生に教え始めました。例年ですと、2月ぐらいから始めるのですが、まん延防止等重点措置のため、異学年交流を制限していたので、これまでできませんでした。

ピョン当番は、20分休みのエサやりと昼休みの飼育箱の清掃があります。「まずね、ついたてを立てて、ピョンを箱から出してあげるよ。」…「小屋を箒ではいた後、箱をひっくり返して、ふんなどで汚れているトイレを掃除するよ。」… 飼育箱の掃除だけでも、何段階もの作業があります。2年生は、それを見本を見せながら1年生に丁寧に教えていました。

2年生の子どもたちは、「お世話をするより、説明が大変で難しい。」「2年生になったらがんばってほしい。」と話していました。これから、1年生はまずは5人ずつぐらいその後に、3人ずつのグループになり、2年生から教えてもらって、お世話を引き継いでいきます。

|

|

|

| 2022年3月4日(金) |

| 5年生、エプロンづくりに励んでます! |

|

|

|

5年生は、家庭科「ミシンにトライ」の学習で2月下旬からエプロンづくりに励んでいます。この学習では、初めてのミシンを使って主に直線縫いで作っていきます。

子どもたちは、布を切った後、アイロンをかけて「しつけ」をしました。そして、終わった子どもからミシン縫いにチャレンジしています。「スピードを調整するのが難しい。」「曲がってしまう。」…特に、三つ折りにしてひもを通せるようにまっすぐ、丈夫に縫うのが難しいのです。

子どもたちは、「手縫いより丈夫だね。」「スピードが早いと曲がってしまうな。」「じっくりと縫ってていねいに作ろう。」と、感想を話していました。ミシンに糸を通すことや、返し縫いで丈夫にすることなど、一つ一つクリアしていくことでしょう。

|

|

|

| 2022年3月2日(水) |

| 今年度のスキー授業、終了! |

|

|

|

今日の午前中に、3・4学年は、白山運動公園にスキーに行ってきました。はじめは曇りで、後半は小雨があたってきた中でしたが、子どもたちはたくさん滑りました。

今回も、3グループに分かれて上り坂や下り坂にチャレンジしました。そして、今日はクラウチング姿勢で坂を滑るのにもチャレンジしました。「ストックを脇に抱えて、膝を曲げるといいのか。」「肘を膝にくっつけるぐらい低い姿勢になるとかっこいい。」…子どもたちは、滑るごとにうまくなりました。Aグループは、3kmコースにもチャレンジしました。

子どもたちは、「新しいコースに挑戦した。転んだけど楽しかった!」「白山で滑ることができてよかった。来年はスキー部に入ろうかな。」と、感想を話していました。今回で、今年度のスキー授業も一段落です。大きなけがなく、終了することができました。ご協力、ありがとうございました。

|

|

|

| 2022年3月1日(火) |

| 6年生、バリスタの吉井さんからお話を聞きました! |

|

|

|

6年生は、昨日2/28(月)の4限に、キャリア教育の一環として吉井和樹さんからお話を聞くことができました。吉井さんは、片貝町出身で、4之町に開店したレストラン「NISCIRO(ニシロ)」のバリスタでいらっしゃいます。

「帝国ホテルにインターンで1か月お世話になったとき、仕事が終わった後に各部の鍋を毎日洗わせてもらっていました。…」「自分の片貝のお店は、必ず9月9日にオープンしたかったのです。…」メルボルンでの経験など、様々なチャレンジを子どもたちに語ってくださいました。

6年生の子どもたちは、「東京や外国で働いたのに、片貝に帰ってきたということに驚いた。」「祭りだけでなく、自分の店を、片貝に来る理由にしてほしかったと話していて、すごいなあと思った。」とお話を振り返っていました。片貝小・中学校の先輩でもいらっしゃる吉井さんに、仕事や片貝についての熱い思いをお聞きすることができて、大変よい機会となりました。

|

|

|

| 2022年2月28日(月) |

| 3年生、車いす体験をしました! |

|

|

|

3年生は、先週2/24(木)に、総合的な学習の時間の「みんなにやさしい片貝町」の学習で、車いすの体験をさせていただきました。小千谷市社会福祉協議会の方2名が、ゲストティーチャーとして来てくださいました。

子どもたちは、2つのグループに分かれて、それぞれ「みんなにやさしいまちづくり」について学んだり、実際に「車いすに乗る・押す」体験をしたりしました。「片貝町の中にも、歩道に点字が設置されているところがあるよ。」「車いすはちょっとした段差でも、通りにくくなるんだなあ」…いろいろなことを学びました。

子どもたちは、体験を振り返って「車いすに乗ると、段差がいつもより高く見えた。」「これから困っている人がいたら、助けたい。」といった感想をもつことができました。今回は、実際にゲストティーチャーの方々から教えていただくことができ、大変良かったです。

|

|

|

| 2022年2月25日(金) |

| 六送会、無事終了しました。 |

|

|

|

今日の昼休みから5限に、もみの木児童会主催の「六年生を送る会」がありました。昨日お伝えしたように、初めてのオンラインでの実施でした。

各学年は、ダンスや呼びかけ・ありがとうコール・ショートコント・色紙のプレゼントなど、今まで練習・準備してきた発表をしました。そして、「感謝の気持ち・お祝いの気持ち」を、卒業生の「ひかり学年」に届けることができました。

卒業生は、「〇〇年生のダンスが上手で、涙が出た。」「コロナ禍の中実施できて、本当にうれしかったし、楽しかった!」と感想を話していました。子どもたちの温かい・優しい気持ちが、学校いっぱいに広がりました。卒業に向けて、1つ1つ行事が終わっていきます。

|

|

|

| 2022年2月24日(木) |

| 明日は、六年生を送る会です! |

|

|

|

校内では「ひかり学年」に対する感謝の気持ちを表そうと、いろいろな取組を行っています。

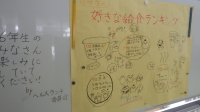

左の掲示は、体育館ステージに飾ってある六送会スローガンです。5年生の実行委員会が中心となって決めた「みんなにやさしい ひかり学年。中学校でもがんばれ。」です。児童玄関には、1・2年生が作った飾りと一緒に飾ってあります。

右の「給食ランキング」には、ヘルスランチ委員会がひかり学年にとった人気の給食メニューが紹介されています。主食・主菜やデザートなどの種類別に、1~3位が紹介されています。そして、2・3月には実際に給食のメニューになります。

明日は、初めてのオンラインによる「六年生を送る会」当日です。楽しい会になるといいですね。

|

|

|

| 2022年2月18日(金) |

| 6年生、役に立つ言葉をいっぱい聞けてよかったです!(キャリア教育) |

|

|

|

本日は、農プロデュースリッツ代表の新谷梨恵子さんをお招きし、「コラボする」をテーマにお仕事について熱く、熱く語っていただきました。「こうじゃないとダメということは全くない、この言葉が心に残りました。」「できない言い訳よりできる可能性を見つける、と聞いてぜひ自分に生かしてみたいと思いました。」心に響く言葉をたくさん聞いて、未来に向けて勇気をいただいた6年生でした。

|

|

|

| 2022年2月16日(水) |

| 6年生、ドローンの動きに興味深々! |

|

|

|

長岡技術科学大学名誉教授の神林先生をお招きし、「ドローンを知ろう」というテーマで6年生に授業をしていただきました。「ドローンの動きは竹トンボと同じです。」と神林先生はおっしゃるのですが…。「昔のもの(竹とんぼ)を参考にして今の最新技術のもの(ドローン)がつくられるのはすごい!」「40年後くらいに空飛ぶ車が身近になるかなぁ…と思ったら、もうできてるなんて!未来が楽しみになりました。」と感心する子どもたち。昔と今をつなげ、未来に希望を持った授業でした。

|

|

|

| 2022年2月15日(火) |

| 5年生・6年生、今年2回目のスキー教室に行ってきたぞ! |

|

|

|

朝ガリガリだった雪も少し緩み、5・6年生が白山のクロカンコースを滑ってきました。坂上りは大変!下りはとっても気持ちいい。タイムを計ったグループもありました。「汗をかいたけど楽しかったぁ」「坂の下りで曲がる時難しかったなぁ」「クラウチングで坂を下りたらほめられた。嬉しかった!」充実した1日になりました。

|

|

|

| 2022年2月10日(木) |

| 1年生、タブレット持ち帰りのための練習をしています |

|

|

|

1年生は、他の学年と同じように、タブレットを使った学習を少しずつ始めています。今日の1限には、「ミライシード」というアプリと使っての学習を進めていました。

「デスクトップにあるフタバマークの『ミライシード』を立ち上げます。…みんなが立ち上がるまでちょっと待っててね。」子どもたちは、一つ一つ手順を確認しながら進めました。「オクリンクに、先生のカードを送ったから開いてみましょう。…そして、皆さんからカードを先生に送ってみましょう。」教師の出した課題を開いたり、教師に送ったりする練習をしました。子どもたちにとって、なかなかハードルが高かったかもしれません。

子どもたちは、「タッチペンで字を書くのちょっと大変。」「難しかったけど、またやりたい。」と、感想を話していました。土曜・日曜等にタブレットを家に持ちかえって課題をすることが、だんだん始まります。しばらくは慣れるまで、操作プリントを見ながら一緒にやっていただけると、大変ありがたいです。

|

|

|

| 2022年2月9日(水) |

| 2年生、6年生を送る会に向けてダンス練習をしています |

|

|

|

2年生は、今日の4限に「6年生を送る会」で発表する予定のダンスを練習していました。小千谷市でもコロナ禍が拡大している状況のため、体育館で一堂に会するのではなく、オンラインで実施する方向で調整を進めています。

「このクラップがバッチリそろうと、6年生を送るみんなの心が一つになった、ということだから大事だよね!…」最初の手拍子の部分を、100点になるように何回も練習しました。そして、上手になった子どもたちは、「もう、見本のダンス見なくても踊れるよ。」と、リズムに合わせて踊り始めました。手の指先まで神経が行き届いたダンスを目指して、だんだんかっこよくなってきました。

子どもたちは、「もうバッチリ覚えられたと思う。」「もっと上手に踊れるように練習しなきゃ。」と、自分たちのダンスを振り返っていました。6年生に子どもたちの感謝の気持ちが届くように、学校全体としても工夫していきたいと思います。

|

|

|

| 2022年2月8日(火) |

| 中学年、白山運動公園にスキー教室に行きました |

|

|

3・4年生は、今日の2~4限に小千谷の白山運動公園に、ノルディックスキー教室に行ってきました。雲が切れて青空が見える天候の中、3年生は初めての白山でのスキーを気持ちよく滑ることができました。

最初に準備運動をみんなでした後、技能別の3グループに分かれて練習しました。A・Bグループの子どもたちは、1kmコースを滑った後、2kmコースにチャレンジしました。最後にある少し急な坂に、杉の木から落ちた雪がコース上に溜まり、でこぼこになっていたのですが、みんな果敢に滑って行きました。「そっからだよ~。ひざを上手く使ってがんばれ~!」「おしい!もうちょっとだった~。直ぐ立って~!」速い子どもたちは、3回も坂をチャレンジしました。

帰って来た後、子どもたちは、「学校より広くて坂道が気持ちよかった!」「坂を滑るのが楽しかった。また白山で滑りたい。」と話していました。気持ちよく滑ってこられて、よかったです。もう一度、白山運動公園に行く予定です。 |

|

|

| 2022年2月7日(月) |

| 5年生、英語で道案内の練習をしていました。 |

|

|

|

5年生は、今日の5限の外国語科の時間に道案内の学習をしていました。どこまでまっすぐ進むのか、いくつめの角をどちらに曲がるのか、右手にあるのか左手にあるのか…、今日は仲間に言えること、聞いて道のりを書き込めることをめあてに学習していました。

まず、地図上の自分の選んだ場所まで行く道をペンで書き、その道順を自分で言う練習をします。

”Go straight and turn right at the second corner. It's on your left. …" その後、友達にプリントを見せないで、English で案内クイズを出し合って楽しみました。いくつ目の曲がり角か、右か左かなど、いろいろな要素があって、話す方も聞き取る方もなかなか苦労していたようです。他にも、教師のクイズを聞き取って道を書いたり、教科書の地図ポスターに場所のシールを貼ってオリジナルmapを作りました。

子どもたちは、前よりも案内がスムーズに言えるようになってきています。建物の名称なども、練習しながら少しずつ覚えることができてきたようです。

|

|

|

| 2022年2月4日(金) |

| 3年生、器具を借りて高齢者体験をしました |

|

|

|

3年生は、昨日2/3(木)に、総合的な学習の時間の「みんなにやさしい片貝町」の一環として高齢者体験をしました。本来ならば、小千谷市福祉協議会の方をゲストティーチャーにお招きして、教えていただく予定でしたが、このコロナ禍で器具だけお借りすることになりました。

「お年寄りの方々は、目がだんだんよく見えなくなったり、腰が曲がって歩きづらくなったりするときがあるよね。どんな風に感じるのか体験してみましょう。」…子どもたち一人一人が、色がついたサングラスをつけたり、腰が伸ばせなくなる器具をつけました。そして、階段を上り下りしたり、いろいろな色のついた表示を見たり、軍手をつけて箸で豆をつまんで別の入れ物に移したりしました。

こどもたちは実際にやってみて、「腰や膝、首が痛くなることが分かった。」「声を掛けられたり助けられたりすると、安心することが分かった。」と感想を話していました。今回の体験を生かして、思いやりの気持ちをもって接することができるようになって欲しいなと思います。

|

|

|

| 2022年2月2日(水) |

| 上学年、新委員会説明会をオンラインで行いました |

|

|

|

昨日2/1(火)の6限に、4・5・6年生は、新委員会説明会を行いました。今回は、teamsを使って3会場を結んで行いました。4年生は視聴覚室、5年生と6年生は自教室を、タブレットやテレビ、プロジェクターを使って中継しました。

5年生の新メンバーから「○○委員会では、常時活動としてとして△△を…」と、来年度のめあてや活動内容の説明、4年生への勧誘が各委員会についてありました。それに対して、4年生から「○○の活動は、いつ・どのようにしてやるのですか?…」といった質問が、たくさん出されました。それに、5年生が頭をひねりながら質問に答えるのです。また、6年生からは「今年は、○○委員会の□□が上手くいかなかったので、※※のようにすると・・・」といったアドバイスがありました。みんなの一生懸命さが伝わってきました。

最後に、教頭から「6年生の皆さん、今まで委員会活動大変お疲れさまでした。そしてありがとうございました。…」という労いと、4・5年生に対する激励の言葉がありました。これから、4年生の委員会の所属が決まり、引継が行われていきます。3元中継のオンラインも上手くいき、大変価値のある会になりました。

|

|

|

| 2022年1月31日(月) |

| 6年生、”My best memory"を英文で書いています |

|

|

|

6年生は、今外国語科の学習で、自分の小学校生活の”My best memory"を英文で書いています。そして、今日は英文を完成し、話せるように練習し始めた子どもたちもいます。

最初に、子どもたちの英文で使いそうな動詞の過去形の練習をした後、前回の続きの文を書きました。”My best memory is the marting

band. I was sikisya .It was very hard but great.””My best memory is

Myoko field trip.”修学旅行や自然教室、鼓笛隊…など色々なテーマがありました。そして、自分が書いた英文を、隣の人に相談したり、教員に読んでもらって直してもらったりしました。

子どもたちは、「この単語の発音が難しいな。」「主語が何だったかわすれてしまう。」などと話していました。自分の小学校生活を振り返りながら、それを友達などに英語を話して伝えることができそうです。

|

|

|

| 2022年1月28日(金) |

| 3年生、磁石を使った工作を作りました |

|

|

|

3年生は、図工で「マグネット★マジック」という教材を使っておもちゃ作りをしています。理科での学習を生かして、磁石の性質を生かして、どんなおもちゃにするか考えました。

「裏から磁石を動かして表の磁石が動くから、迷路みたいな道路に…」「表の磁石に、○○のような飾りを付けて…」それぞれ、試しに自分のおもちゃで遊びながらアイデアを広げて、楽しそうに作っていました。同極同士は反発するので、飛び上がるおもちゃにした子どもたちもいました。

子どもたちは、「ぼくので遊んで!次○○さんのやらせて!」と試しに遊び合ったり、「これはこういうゲームで、こういうルールで・・・」と作品についてを話したりしていました。大分できてきた子も多いので、みんなで遊んでから持ち帰ります。

|

|

|

| 2022年1月27日(木) |

| 今日は、全校朝会とCRT(算数)を行いました |

|

|

|

今日、学校では大きな行事が2つありましたので、それぞれお知らせします。

右の写真は、タブレットのteamsを使って初めて行った全校朝会の様子です。子どもたちは、各教室で画面を見ながら、2年と4年の代表児童の3学期のめあてや、校長・生活指導主任の話を聞きました。今まではビデオ放送を使っていましたが、今回は試しにteamsを使ってやってみました。感染症対策として全校集会をしばらく行いませんので、タブレットを使うことが多くなりそうです。

左の写真は、CRT学力検査をしている様子です。昨日は国語、今日は算数に全校が取り組みました。最近は思考力・判断力・表現力をみる難しい問題が多くなっています。一人一人が、時間いっぱい頑張って取り組んでいました。

1年生の子どもたちは「いつもと違う全校朝会で、おもしろかった。」と、2年生の子どもたちは、「CRT学力テストは難しかったけど、頑張って全部かけた。」と感想を話していました。みんなでコロナに負けず、明るく元気に過ごしていきたいと思います。

|

|

|

| 2022年1月25日(火) |

| 高学年、白山運動公園にスキーに行ってきました |

|

|

|

5・6年生は、今日の2~4限に白山運動公園にクロカンスキー教室に行ってきました。これ以上ない青空の下、気持ちよく滑ることができました。

大きな荷物はグリーンヒル白山に置き、陸上競技場周辺のクロスカントリーコースに出かけました。5・6年合同の技能別グループを編成して練習しました。最初は、グラウンドを何回か周回した後、1kmコースや2kmコースに分かれて練習しました。坂道を経験し、特に下り坂を楽しみました。

スキー教室が終わったあと、子どもたちは、「転んだけど楽しかった!」「上るのは大変だったけど下り坂が気持ちよかった。」と感想を話していました。もう一度、白山公園に行く機会を設定しています。親善スキー大会は残念ながら中止になってしまいましたが、スキーの経験ができて良かったです。

|

|

|

| 2022年1月24日(月) |

| 4年生、「teams」を使って遠隔学習の練習をしています |

|

|

|

先週、小千谷市でも第6波の影響が広がっていることを受け、臨時休校の時等に遠隔学習で使うアプリ「teams:チームス」を、教職員ももう一度研修しました。そして、各学年の子どもたちも、タブレットを使って「teams」に慣れる練習をしています。上の2枚の写真は、先週1/21(金)の4年生の学習の様子です。

「これから皆さんは、自分のタブレットを持って南運動場に行ってください。先生が、教室からteamsを使って指示を出すので、その指示に従って動いてください。」…4年生は、教室で担任とteamsのログインの仕方を学習した後、南運に移動しました。そして、バラバラに広がった状態で、一人一人がタブレットを通して担任の指示を聞きました。「画面に映る友達とグループを作って座りましょう。」その指示に従って、グループを作り、担任の質問に答えることができました。

子どもたちは、「楽しい。使い方が分かってきた。」「タブレットを使って、いろんなことをしてみたい。」と感想を話していました。臨時休校や学級閉鎖がないことが一番ですが、もしもに備えて準備していきたいと思います。

|

|

|

| 2022年1月21日(金) |

| 5年生、ガンプラを使って工業の学習をしています |

|

|

|

5年生は、社会科「我が国の工業生産」の一環として、プラモデルを題材にして学習を進めています。ガンプラを実際に作りながら、未来につながるモノづくりの工夫や工場のシステムを学んでいました。

「どこにどのパーツを使うのか、枠に書いてあって分かりやすいです。」「説明書が分かりやすく、手でパーツが取りやすくなっています。」… ガンプラを組み立てた後に、どんな工夫がされているか、気付いたことを共有し合いました。そして、実際にガンプラが商品になるまで、どんな役割があるのか・どんな工程があるのかを、動画なども見ながら学びました。

子どもたちは、「一つ一つのパーツに意味があるから、作る時に一つ一つのパーツを心を込めて作りたいです。」「職人さんたちは遊ぶ人のために安心・安全のことを考えて作っていた。」と感想をもったり、振り返ったりしていました。さらに、リサイクルを様々な段階で行って、SDGsに取り組んでいることを学んでいきます。

|

|

|

| 2022年1月20日(木) |

| スキー授業が始まりました。 |

|

|

|

昨日1/19(水)から、グラウンドでのスキー授業が始まりました。3・4年生が全校に先駆けて3・4限に、5・6年生は5・6限に行いました。また、1・2年生は今日の3・4限にスキー授業を行いました。

最初は、新雪をスノーモービルで踏んだコースを、ゆっくりスキーの感覚を思い出しながらグラウンドを回っていました。さらに、高学年等は、ストックなしで手を大きく振って体重移動する練習をしたり、推進滑走をやったりしていました。低学年は、スキーを履いての鬼ごっこなどもしていました。

4年生の子どもたちは、「とても疲れたけど、楽しかった。来週のスキー授業が楽しみ。」と振り返っていました。また、1年生は「次は坂滑りやおにごっこをしてみたい。」と感想を話していました。グラウンドにも大分雪が増えてきたので、しばらくスキー学習もできそうです。雪の中で活動する楽しさを、子どもたちに味わって欲しいものです。

|

|

|

| 2022年1月18日(火) |

| 第3回避難訓練を行いました |

|

|

|

今日の3限に、冬季の避難方法・避難場所等を確認する避難訓練を行いました。朝に降っていた雪もちょうど晴れ、避難場所の浅原神社方面の市道に避難することができました。

子どもたちは、訓練ということで風邪をひかないように、予め長靴とコートを身に付けておきました。非常ベルと緊急放送の後、各学年は整然と避難しました。「報告します!○年生、在籍○名…」という教師の点呼・報告の訓練中も、全校児童がとても集中してできたと思います。

教室に戻ってからの、校内放送を使っての全体指導では、校長から「火事にかかわる事件が、最近続いています。」という話がありました。その後、一人一人が、担任と自分の避難について振り返りをしました。どんな時でも、心を落ち着かせて自分の命を守れる行動をとれるようになって欲しいと願っています。

|

|

|

| 2022年1月14日(金) |

| 体育の授業、楽しんでいます |

|

|

|

今週は大雪警報が出ていましたが、雪も穏やかなので平常の学校生活が送られています。クロカン部の練習は始まっていますので、学年のスキーの練習もだんだんできそうになってきました。今のところ、各学年とも体育館等で体育の授業を行っています。

左の写真は、5年生が「ビーチバレーボール」をしているところです。まずはボールがつながる楽しさが分かるように、ルールを変更していました。相手チームから来たボールを「キャッチ」してから、味方に上げて2回で返すのです。審判や得点係を付けて、「試しのゲーム」をしながらバレーボールの楽しさを味わっていました。

右の写真は、3年生のマット運動の様子です。今日は、今までの技を練習した後、肋木や壁を使って壁倒立の練習をしていました。「先生、見ていて。足を○本目までかけられるようになったよ。」…体を伸ばしてバランスを取り、自分の体重を両手で支えられるように、繰り返し練習をしていました。

それぞれの運動と並行して、今後各学年ごとにスキーの準備や運搬の連絡をしますので、よろしくお願いします。

|

|

|

| 2022年1月13日(木) |

| 下学年の書初め大会を行いました |

|

|

|

昨日は上学年の書初め大会でしたが、今日は下学年の書初め大会を2・3限に行いました。3年生は毛筆で、1・2年生は硬筆で書初めを書きました。

「一行ずつ丁寧に書くよ。最初は、みんなでそろえて書くよ。」…1・2年生は、それぞれの教室で行いました。手本をよく見ながら、マス目いっぱいに大きく書いていました。3年生は、視聴覚室で行いました。「それぞれの字の中心線がそろったり、間が同じ間隔であくと、全体がまとまった字になるよ。」…一人一人が集中して、「白い山」という課題に取り組んでいました。筝曲「春の海」が流れる中、それぞれの学年が一生懸命取り組んでいた姿が印象的でした。

下学年の子どもたちも、「上手に書けたから嬉しかった。」「疲れたけど、きれいに頑張って書けた。」「集中したら1枚よいものが書けた!今までの中で1番よいものを選びたい。」と、それぞれ振り返っていました。12月から始まった書初めの練習も、今日で一段落です。来週には校内に展示される予定です。

|

|

|

| 2022年1月12日(水) |

| 上学年の書初め大会を行いました |

|

|

|

今日の2限に、上学年の書初め大会を行いました。外は吹雪で寒い中でしたが、ジェットヒーターを付けて、4・6年生は南運動場、5年生は北運動場で行いました。

「書初めは、手本をまねる勉強です。手本をよく見て、どこが長くてどこが短いか、どこが太くてどこが細いか…」それぞれの運動場で、最初の指導がありました。その後は、6年:「新年の夢」5年:「冬景色」4年:「雪投げ」、それぞれの課題の字に集中して取り組みました。

子どもたちは、「今日は雪という字が上手く書けた。」「冬はこっちがいいけど、景色はこっちがいいな。どっちを出品しようかな。迷うな。」「冬休みにたくさん練習したから、今日はいい字が書けた。」と、振り返っていました。寒い中でしたが、自分の納得できる作品ができたようです。1枚はコンクールに、1枚は校内書初め大会に出品する予定です。

|

|

|

| 2022年1月11日(火) |

| 今日から、3学期が始まりました |

|

|

|

新年、明けましておめでとうございます。今日から3学期が始まりました。新潟県から感染症の警報が発令されましたが、子どもたちは元気に登校することができました。ほっとしているところです。

今日は、朝活動の後に3学期の始業式を行いました。「めあてを立てるだけでなく、振り返りと手直しをして、『やって当たり前の自分』を目指そう」との話が、校長からありました。自分のめあてをしっかりもち、自分の決めたゴールに向かって工夫しながら、取組を続けて欲しいと思っています。そして、育休から復帰した職員のあいさつもあり、3学期を無事スタートすることができました。

その後、3時間の各学級での学活や学習の後に、今日は登校班での集団下校を行いました。雪道の登下校について体育館で全体指導の後、町内ごとに下校しました。今日は、年末に降った雪が大分少なくなっていましたが、これからも気を付けて元気に登校して欲しいと思います。

|

|

|

| 2021年12月27日(月) |

| 2学期終了!よい年をお迎えください。 |

|

|

|

先週金曜日12/24の4限に、2学期の終業式を行いました。終業式の他にも、絵画や科学研究の表彰、I・S先生の離任式を行いました。

「たてわり班遠足で、他の学年の子どもたちとも親しくなれてよかったです。…」「図工の作品作りや学びランドをがんばりました。…」左の写真は、2名の代表児童が2学期を振り返った発表の様子です。その後、写真を使い「チャレンジ!」をキーワードにしてまとめた校長の話がありました。

右の写真は、中越美術展覧会の表彰の様子です。たくさんの賞をいただいたので、特賞の子どもたち全員と金賞の代表児童のみ表彰しました。きっと、自信につながったことでしょう。

お別れもあり寂しいですが、2学期も大きな成果を上げ無事終了しました。保護者の皆様も、よいお年をお迎えください。

|

|

|

| 2021年12月23日(木) |

| 3年生、タグラグビーを楽しんでいます。 |

|

|

|

3年生は、最近体育で「タグラグビー」で、たくさんの汗を流しながら楽しんでいます。1チーム4人、一人2枚のタグ(布切れ)を腰に付け、ボールは普通の柔らかく丸いボールを使います。ボールを持った状態で、相手陣地のゴールラインを通過すると得点です。

「今の、タグをとられた方が早かった?ゴール?」「取った方が早かったよ。ノーゴール!」…ボールを持った攻撃側がタグを取られると、攻撃権が移ります。ボールは前方に投げてもOKなので、オープンスペースに走ってパスが通ると一気に有利になります。

それぞれのチームで作戦を考えながら、ゲームを楽しんでいました。子どもたちは、「しっかりと役割を果たせてチームが勝って嬉しかった!」「みんなが動くこと、みんなが協力することが大事なスポーツだと分かった。」と、感想を話していました。投げるスキル・走りながらキャッチするスキル・相手の動きを読んで守るスキル…いろいろな力が身に付いてきたようです。

|

|

|

| 2021年12月22日(水) |

| エクシル先生と一緒に外国語活動! |

|

|

|

今日は、外国語活動についてお知らせします。3・4年生は毎週1時間、1・2年生は学期に3時間ほど不定期で外国語活動の時間があり、エクシル先生と担任が教えています。

左の写真は、4年生が欲しい物を尋ねたり要求したりする表現に慣れ親しんだ後、絵カードを使いながら色々な果物の名前の学習をしていた場面でした。その後、"What

do you want?""I want a strawberry, please."…オリジナルのパフェをつくるために、やり取りを楽しみました。

右の写真は、1年生が英語でジャンケンをして、たくさんの友達とかかわっていた場面です。”Rock, scissors,paper, one two three,

go!"…と言いながら、ジャンケンをしていました。そして、10人の相手を見つけて、勝ったら自分のカードに○、負けたら×を書き込みました。他にも、英単語を使ったビンゴゲームも楽しんでいました。

エクシル先生は、日本語も堪能なのですが、子どもの前では英語のみで話されています。英語が母語である人の発音にたくさん触れる機会ができ、ありがたいです。

|

|

|

| 2021年12月21日(火) |

| 6年生、野菜を使った調理実習をしました |

|

|

|

6年生は、昨日12/20(月)の1・2限に、家庭科の「1食分の献立を考えよう」の学習で調理実習を行いました。6つの班に分かれて、卵やジャガイモなど6種類の食材を使った料理を2種類ずつ作りました。

「ゆでたジャガイモ、つぶしてくれる?」「ニンジン、もう少し小さく切った方がいい?」…料理は、ゆで卵やスクランブルエッグ・オムレツ・卵入り野菜炒め・こふきイモ・野菜のベーコン巻き…など、グループで予め計画を立てていた料理を作りました。料理ができた班から皿にきれいに盛り付けて、食べました。

子どもたちは、「野菜の味がしておいしい。」「少しかたいけど、味はいいね。」と、料理の感想を言っていました。それぞれの班でチームワークよく料理を作ったり、片付けたりできました。冬休みには自分の家でも、学習の成果を家族の皆さんに味わってもらえるといいですね。

|

|

|

| 2021年12月20日(月) |

| 白くなったグラウンドに飛び出した子どもたち |

|

|

|

この土曜・日曜に降った雪で、片貝小学校のグラウンドも白くなりました。子どもたちは、この日を待ちわびていたように、20分休みや昼休みに早速グラウンドに出ていました。

「玉にすると、すっごく冷たいね!」「グラウンドの真ん中あたりに、雪合戦しに行こうよ~。」…子どもたちは、それぞれグループをつくって思い思いに久しぶりの雪の感触を楽しんでいました。「見た目には凍っているように見えても、池やプールの水はぜんぜん凍ってないから、絶対近づいちゃだめだよ!」…との声も聞こえてきました。

いよいよ冬本番になりました。雪道も歩きづらくなりますが、登下校の時も周りに気を付けながら、歩いてくるように指導しています。家でも、近くの川や池、大きな屋根の下など、安全に過ごせるようお声がけください。

|

|

|

| 2021年12月16日(木) |

| 2年生、「おもちゃランド」に1年生を招待! |

|

|

|

2年生は、昨日12/16(水)の3限に生活科で準備していた「遊びランド」に、1年生を招待しました。3階の視聴覚室を会場にして、それぞれがグループごとにおもちゃコーナーを運営しました。

「ここでは、割りばしと輪ゴムを使って、ペットボトルのコロコロ車が前のゲートをくぐると、ゴールです。」「ルールは3つあります。①紙コップを仲よく使う。②優しく使う。③順番を…」…お客さんの1年生に、ルールを説明した後、実際に見本を見せながら、楽しんでもらっていました。1年生もグループごとに7つあるコーナーを、どんどん回っていきました。

おもちゃランドが終わった後、1年生は、「どのコーナーも楽しかった。私たちもやってみたい。」、2年生は「大変だったけど、1年生がしっかりと説明を聞いてくれて、楽しんでくれて嬉しかった。」と振り返っていました。とても生き生きした姿を、たくさん見ることができました。

|

|

|

| 2021年12月15日(水) |

| 4年生、書初めを始めました。 |

|

|

|

4年生は、12月に入って書初めの練習を始めています。チャレンジしている題字は、「雪投げ」です。どの字も、みんな形が取りずらく難しいですよね。

書初め用紙を使うので、4年生は北運動場で練習していました。「ポイントは、『雪』は上下のバランスだよ。『投』は、はねをかっこよくしよう。『げ』は…」…それぞれが、集中して一字一字丁寧に書きました。「投の字が上手く書けた。」「体育館で書くと緊張感があって集中できる。」と子どもたちは、振り返っていました。今回の作品は、自分の字を客観的に見られるように、教室廊下にはってあります。

それぞれの学年で、これから冬休み前や冬休み後に練習を積み重ねていきます。冬休みの課題にもなりますので、ご家庭でも、書く時のポイントや励ましの声をかけていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

|

|

|

| 2021年12月14日(火) |

| 5年生、防災公園とそなえ館に行ってきました |

|

|

|

ちょっと前になりましたが、5年生は12月上旬に、小千谷市上ノ山にある「そなえ館」と、東小千谷に今年できた防災公園に見学に行ってきました。

そなえ館では、非常時に簡単に作ることができるビニール袋カッパを、一人一人が作りました。また、防災クイズに答えたり、風呂敷を使ったヘルメット作りなどにも取り組みました。ありものを使って危機に対処しようとする心構えを、学ぶことができました。

そして、小千谷市防災公園が、もしもの時は広い芝生のスペースに仮設住宅やマンホールトイレ・ヘリポートなどができたりする施設であることを学びました。また、公園内に植えられた桜の木は、小千谷市と防災協定を結んでいる県外の、6つの区・市・村から送られた苗木であることを知りました。

子どもたちは防災トイレの仕組みを知り、駐車場が広い秘密、ソーラーパネルのある理由などを考えました。災害に備える様々な取組をしていることに気付くことができました。

|

|

|

| 2021年12月10日(金) |

| 6年生、タブレットを活用しながら学習を進めています |

|

|

|

6年生は、いろいろな学習でタブレットやパソコンを使いながら学習を進めています。今回は、2つ紹介します。

左の写真は、子どもたちが卒業文集をタブレットで書いているところです。文章をパソコンを使って書くと、慣れるまでは入力に時間がかかりますが、推敲や修正がとても短時間でできます。子どもたちは、冬休み明けをめどに自分の作文の完成を目指しています。

右の写真は、体育のマット運動での学習の様子です。全体でそれぞれの技がどこまでできるようになったかを確認した後、同じ技に取り組む子ども同士でチームを組みました。そして、お互いの動きをタブレットで録画して、見合うのです。自分が技をしている姿を、客観的に見ることができます。

子どもたちは、「足をもっとそろえたほうがいいね。」「両手をしっかりついたほうがいいよ。」などとアドバイスし合っていました。大分、使いこなせるようになってきています。

|

|

|

| 2021年12月9日(木) |

| 2年生、おもちゃランドの準備をがんばってます! |

|

|

|

2年生は、生活科「つくって あそぼう」の学習の一環で、「おもちゃランド」の準備をしています。12月15日に1年生を招待して、自分たちが準備したものを楽しんでもらうのです。

「高くとばすには、ゴムの数を増やす。」「どうやったらまっすぐ進むかな?」…先日からそれぞれのグループで、ルールや遊び方を模索しています。「びっくりカエル」や「コトコト車」「ふくろロケット」など、以前自分たちが作って遊んだおもちゃを、さらにパワーアップさせていました。今日は、1年生へのゲーム説明用のポスターを、協力しながら楽しそうに作っているグループもありました。

子どもたちは、「どんな順番で遊んでもらおう?」「楽しんでもらえると嬉しいな。」などと話していました。1年生に喜んでもらえる、楽しいおもちゃランドになりそうで、楽しみです。

|

|

|

| 2021年12月8日(水) |

| 本をご寄贈していただきました。 |

|

|

|

先日12/6に、町裏の黒﨑克子様から本をご寄贈していただきました。「はだしのゲン」という有名な歴史マンガのセットです。戦争・原爆・戦後をテーマにした、心に刺さる内容ですので、読んだことがある方も多いと思います。

「子どもたちに、自分の人生をたくましく元気に生き抜いて欲しい。踏まれても踏まれても、たくましい芽を出す麦のようになって欲しい、という作者や作者の奥さんの思いに、できたら触れて欲しいと思います。」ということで、いただきました。

歴史を社会科で学習している6年生は、これから大正時代や昭和時代の学習になります。いただいた本を6年生教室に置き、子どもたちに紹介していきたいと思います。大変ありがとうございました。

|

|

|

| 2021年12月7日(火) |

| 3年生、豆電球・電池の学習をしています。 |

|

|

|

12月に入り、3年生は、理科「明かりをつけよう」の学習をしています。豆電球と乾電池等を使って、回路などの働きを調べる学習です。

「赤と緑の線が、それぞれ+極とー極についていると、豆電球が光るよ。」「電池の脇のところだと、つかないね。」…先週は、一人一人がどんな時に豆電球がつくかを、電池のいろいろな場所と導線をつないで調べていました。

今日は、さらにどんなものが電気を通すかを調べていました。塗装が付いたままの普通のアルミ缶と、塗装を紙やすりではがしたアルミ缶で比べていました。

子どもたちは、「絵が付いていると、電球がつかないけど、はがすとつくね。」「他の金ぞくは電気を通すかな。」と振り返っていました。電流を通すのは、ピカピカ光っている金属だけだということに気付き始めたようです。

|

|

|

| 2021年12月3日(金) |

| 1年生、算数の授業研究がありました |

|

|

|

1年生は、昨日12/2(木)3限に、算数の授業研究がありました。たくさんの教職員が見守る中、「ひきざん」のまとめの学習を行いました。

「ここのライオンの4頭は、トラとバディーを組めます。組めないライオンはここで、この分がライオンの多いかずです。」「11-4=7で、7頭ライオンが多いです。」…子どもたちは、問題の場面を図や絵で描きながら、たし算になるか、ひき算になるか考えました。そして、図をもとに、式を立てて答えを出すことができました。他にも、「あわせて」や「のこりは」という言葉がない問題でも、何算になるかを考えて答えを出すことができました。

子どもたちは、「増える時はたし算、減る時はひき算だ。」「バディーをする問題はひき算だね。」と学習を振り返っていました。繰り下がりや繰り上がりのある計算をクリアして、さらに「計算名人」を目指していきます。

|

|

|

| 2021年12月2日(木) |

| 鼓笛引継式を目指した練習が始まりました |

|

|

|

今週から、4~6年生の鼓笛の引継にかかわる練習が始まりました。今までも昼休み等を使って、5年生などは希望の楽器のオーディションのために、リーコーダー練習をしていました。これからは、昼休みや授業中に、6年生が4・5年生に教える場面が増えます。

4年生のリコーダーの練習では、5・6年生の担当者が、一人一人にできたフレーズまで「できたねシール」を貼って確認しています。また、5年生の鼓隊候補は、それぞれのパートに分かれて6年生から教えてもらっています。希望者が多いところは、後でオーディションがあり、6年生等が審査員になり、メンバーが決まっていきます。

4・5年生の子どもたちは、「お手本を先にしてもらえて、やりやすい。」「ほめてもらってやる気が出る。」とがんばっていました。6年生にとっても、シャギリに次ぐ第2弾の引継活動です。だんだんまとめの時期・卒業の時期が迫って来たなあ、と思う昨今です。

|

|

|

| 2021年12月1日(水) |

| 5年生、電磁石の学習をしています |

|

|

|

5年生は、11月下旬から理科の「電流のはたらき」の学習をしています。自分たちでコイルを巻いて作った後、どうすると電磁石が強くなるかを実験してきました。

「釘が4本、付いたよ!」「釘が縦につながらない。」…右の写真は、鉄心を入れたコイルに電池2個を直列につなげて釘が何本付くか実験しているところでした。今日の3限では、右の写真のように、コイルを使ってモーターを作っていました。「回った~!」「これでこの班は、みんな回ったよね!」…整流子を付けるところがポイントなのですが、回ると達成感があります。

子どもたちは、「電池2本だと釘が引き付けられる。」「コイルの回転が速くてびっくりした。」と学習を振り返っていました。

|

|

|

| 2021年11月30日(火) |

| 4年生、木を使った工作を楽しんでいます |

|

|

|

4年生は、今日の2限に図工の「ギコギコ トントン クリエーター」の学習で、木で掲示板を作っていました。のこぎりで切ったり、金づちで釘を打ち付けて固定したりしています。

最初に、気を付けた方がいいポイントを聞いた後、近くの子と協力し合って作り始めました。「しっかり木を足で押さえてないと、うまく切れないな~」「最初は、釘を曲がらないように優しく打った方がいいね。」…実際にやりながら、いろいろなポイントに自分で気付いていきました。そして、お互いに教え合う姿が生まれました。

子どもたちは、作りながら「この木とこの木をつなげたい。」「この木には長い釘がいいな。」など、振り返っていました。作りながら、どんどんイメージも広がり、工夫も浮かんでいくようです。様々なアイデア満載の作品ができそうで、楽しみです。

|

|

|

| 2021年11月29日(月) |

| 2年生、九九の学習のまとめに入っています |

|

|

|

2年生は、10月から始まった「かけ算」のまとめの学習に入っています。九九の9の段までを、すらすら暗唱できる子どもたちも、大分増えてきました。

「○の段の横と、○の縦の列が同じ順番に並んでいます。」「1から81の斜めの数はだんだん増えて行ってるけど、(その斜めの数の)反対側をそれぞれ見ると同じ数になっている。」…先週の学習では、九九の表を見ながら、たくさんの秘密を見つけていました。今日は、「3×10=?」の答えを、どうやって出すか考えていました。「3の段は3ずつ増えるから、3×9=27なので27+3=で30になると思います。」「3×10は、図で考えると3×5と3×5を合わせた数なので、15+15=30で30になると思います。」…いろいろな考え方が、子どもたちから出てきました。

九九を覚えるだけでなく、「数学的な見方・考え方」を身に付けることがこれからどんどん重視されます。難しいことですが、支援していきたいと思います。

|

|

|

| 2021年11月26日(金) |

| スポーツ委員会主催、たて割り班対抗リレー大会を実施! |

|

|

|

昨日・一昨日の昼休みに、スポーツ委員会が、たて割り班対抗リレー大会を開催してくれました。1つのチームは、2つの縦割り班の合同チームです。南運動場で36人分の折り返しリレーを、競い合いました。

1日目は2チーム、2日目は3チームがゼッケンを付けて走りました。1回練習した後、いよいよ本番です。「本気出して、○○!がんばれー!」…子どもたちは、チームの熱い応援を受けて、本気モードでみんな一生懸命走っていました。リングバトンが時々転がり、順位が入れ替わって大盛り上がりでした。

子どもたちは、「ひさしぶりにリレーをして楽しかった。やっぱりリレーは熱い!」スポーツ委員会の子どもたちも「どのチームもタイムが近く、頑張っていてすごかったです。」と振り返っていました。たて割りリーダーやスポーツ委員会が、予め走順などを決めておいてくれたので、スムーズに楽しくリレー大会ができて良かったです。

|

|

|

| 2021年11月25日(木) |

| むし歯予防や警察のお仕事を教えていただきました |

|

|

|

今週も、ゲストティーチャーとして片貝町の方から、子どもたちは、たくさんのことを教えていただいています。

右の写真は、6年生が、11/22(月)に鈴木歯科医様から、むし歯予防について教えていただいているところです。保健体育の一環として、予防に有効な甘味料や歯周病の怖さを、画像を使って見せていただきました。また、歯を3つの面に分けて磨く方法を、歯ブラシを使って練習しました。「小千谷市の子どもたちはむし歯が少ないと聞いたから、これからもしっかり歯みがきをしよう。」「スポーツ選手は歯を食いしばるから、歯は大切なんだな。」と、子どもたちは、振り返っていました

左の写真は、3年生が、今日の2限に片貝駐在所様から、社会科の学習で警察官の仕事を教えていただいているところです。パトカーに乗せている様々な道具や、その働きを見せてもらいました。そして、教室でも最新の設備を見せてもらったり、子どもたちのたくさんの質問に丁寧に答えていただいたりしました。子どもたちは、「警察の方がパトロールをしたり地域のために働いたりしているから、安全が守られていると知り、警察の方はすごいなと思いました。」など、感想をもつことができました。

お二方とも、忙しいお仕事の合間を縫って、ポイントを押さえて教えていただきました。大変ありがとうございました。

|

|

|

| 2021年11月24日(水) |

| 5年生、PTA学年行事を楽しく行いました! |

|

|

|

5年生は、先週11/19(金)の午後に、保護者の皆さんと一緒に学年行事を行いました。PTAの役員さんを中心に、3つのゲームをみんなで楽しむことができました。

まず、南運動場で、5チームに分かれてボッチャ大会をリーグ戦で行いました。「赤玉の方が、青玉より白玉に近いんじゃない?」 …など、みんなで和気あいあいと、投げ方や作戦を工夫しながら楽しみました。

その後は、視聴覚室に上がって、ジェスチャーゲームと「ちょっとためになるかもしれないクイズ」をしました。「嚔って、何て読むのでしょうか?」の問題では、「あくび?しゃっくり?くしゃみ?分からない。」…分からないからこそ、グループで話し合い知恵を絞り合いました。そして、解答に盛り上がりました。

「ボッチャが楽しかった。」「ジェスチャーが伝わってよかった。」など、子どもたちや保護者の方々から感想が聞かれました。楽しい学年行事を計画してくださった役員の皆様、大変ありがとうございました。

|

|

|

| 2021年11月19日(金) |

| 6年生、新入生学校説明会に行ってきました |

|

|

|

青空の広がる中,、昨日11/18(木)の午後に、6年生は、片貝中学校の新入生学校説明会に行きました。

まず最初に、各学年の実際の授業の様子を見せてもらいました。3年生は国語、2年生は技術家庭科、1年生は音楽を学習していました。先輩たちが、それぞれ集中して学習に取り組んでいる様子を知ることができました。そして、次に学校説明を、中学校の校長先生や文化部の生徒から聞きました。特に、生徒会が中心となって日常生活や学校行事を動かしていることが分かりました。そして、部活動も見学しました。吹奏楽部やバスケ部・野球部・文化部・卓球部・バレー部など、それぞれの部員が主体的に活動している様子を見ることができました。

子どもたちは、「勉強とか大変そうだけど、中学校に早く行きたくなった!」「先輩たちの様子や説明を聞いて、自分もやってみたいなあと思った。」など、見学を振り返っていました。中学校生活が具体的にイメージしやすくなり、中学校への期待が高まってきたようです。卒業に向けてのいい機会となりました。

|

|

|

| 2021年11月17日(水) |

| 1年生、チューリップの球根を植えました |

|

|

|

1年生は、昨日11/16(火)の1限に、片貝町三之町の交差点にあるポケットパークで、球根を植えました。球根は新潟県花き振興協議会様からご寄付いただき、片貝花の会の皆さんに教えていただきながら、一緒に植えました。

まず、花の会の方から「球根のとんがっている方が、上になるように植えます。深さは、球根が全部隠れるように…」と、植え方を教えていただきました。そして、一人一人が、教えてもらったことを守りながら、球根を丁寧に植えました。1人4~5個、植えることができました。

子どもたちは、「楽しかった。」「早く咲くといいな。」と活動を振り返っていました。花の会の方からも「是非、来年も1年生さんと一緒に植えたいです。」と、ありがたい言葉をいただきました。花の咲く春が楽しみです。

|

|

|

| 2021年11月16日(火) |

| 子どもたちの成長が見られた、もみのキッズ学びランド! |

|

|

|

先週11/13(土)の午前中に、もみのキッズ学びランドを南運動場で行いました。コロナ禍のため、昨年度と同じように低・中・高学年の3部制で行いました。

各学年それぞれ15分ずつの持ち時間で、今まで学習してできるようになったことや、生活科や社会科・音楽・総合的な学習の時間等で学んだことを、劇仕立てにしたり合唱・合奏の発表をしたりしました。左の写真は、2年生の「しょうかい!片貝町のすてきなお店!」の一場面です。また右の写真は、4年生の「社会科で学んだことを劇でやってみた」で、浄水場での取組をクイズで出題しているところです。どの学年も、今までの練習の成果を、保護者の方々に十分見てもらうことができたと思っています。

子どもたちは、「緊張して早口になってしまったところがあったけど、楽しく発表できて嬉しかった。(2年生)」 「リハーサルよりもいい発表ができた。保護者の方にも楽しんでもらえたと思う。(4年生)」と学びランドを振り返っていました。「笑顔で・堂々と」した姿を、保護者の皆様方に見てもらえてよかったなあと思います。

|

|

|

| 2021年11月12日(金) |

| 6年生、学びランドの前日準備に汗を流しました |

|

|

|

いよいよ明日は、もみのキッズ学びランド当日です。子どもたち一人一人が、自分のめあてをもって取り組もうとしています。

各学年一人ずつ、めあてを紹介します。

1年たきさん:「リハーサルで姿勢よく歌も歌えたので、本番はセリフをはっきり言って、さらにいい発表にしたいです。」

2年ももなさん:「声を大きくして聞こえるスピードで話すことです。ふりも大きく見えるようにしたり、言葉にあわせて楽しそうにできるようにしたいです。おきゃくさんの目を見て話すことも、できるといいです。」

3年きしんさん:「わたしは、水沢のすごさ・水沢推進協議会の方々のがんばりを、保護者のみなさんに伝えたいです。そのためにわたしは、そのがんばりを伝えたい!という気持ちでがんばろうと思います。」

4年ゆうきさん:「本番で頑張りたいことは、ジェスチャーや声を大きくして、社会科で学んだことがみんなに伝わるようにしたいです。最後の南中ソーランでは、しゃがむところや声を出すところをがんばるので見てもらいたいです。」

5年そうすけさん:「今日の学びランドのリハーサルでは、自分に点数をつけるとしたら80点です。理由は、緊張して足が震えていたのと篠笛の音が割れていたからです。本番では、ゆっくり落ち着いて、失敗してもあきらめずに、最高のパフォーマンスにしたいと思います。」

6年たいきさん:「本番では緊張するから、早口にならずゆっくりはっきりセリフを言えるようにしたいです。それに歌の時は、大きな声で歌えるようにしたいです。」

6年生は、これらの思いに応えるように、5限に学びランドの前日準備をしてくれました。体育館の清掃や観客席準備、廊下や玄関などの清掃や表示などです。きっと、明日はすばらしい学びランドになることでしょう。

|

|

|

| 2021年11月11日(木) |

| 地域の方々に力添えいただいています |

|

|

|

片貝小学校では、たくさんの地域の皆様に、今年度もお世話になっています。2つの件で、最近学校に来ていただきました。

「お米をたくさん寄付していただき、大変ありがとうございました。」…左の写真は、町裏の安達政晴様が、社会科等でお世話になった5年生に、収穫したお米の一部を先週届けてくださったところです。5年生は、これからこのお米をどのように活用するか、相談して決めていく予定です。

「3年生は、水沢のことを立派に劇で発表して、びっくりしましたて。」…3年生は、今日のもみのキッズ学びランドのリハーサルに、水沢を案内してくださったり、水沢のことをたくさん教えていただいたりした水沢推進協議会の皆さんを招待しました。教えていただいた内容をもとにした劇を見ていただきました。そして、大変ほめてくださいました。

それぞれ大変ご協力いただき、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

|

|

|

| 2021年11月10日(水) |

| 巫女爺クラブ、学びランドに向けて最後の練習 |

|

|

|

昨日、今年度最後のクラブ活動がありました。4~6年生は、それぞれの場所で最後の活動を楽しみ、振り返りなどをしました。

写真は、巫女爺クラブの活動の様子です。「キリを入れる少し前に休んで、準備しておいて吹けば大丈夫だよ。自信をもって!」…巫女爺クラブは、毎回片貝伝統芸能保存会の方々に子どもたちを指導していただきました。例年は慰問等に4回ほど出かけていますが、今年度は感染症関係で発表の機会が1回だけになってしまいました。でも、子どもたちは、頑張ってきた成果を学びランドで全部出そうと頑張っていました。

「人形の動きが、大きくスムーズになるようにしたい。」「本番では、たくさんの人たちの前で、さらにうまく演奏できるように頑張りたい。」と、子どもたちは、気持ちを新たにしていました。今年度最初で最後の発表、素晴らしい演技・演奏にきっとなることでしょう。

|

|

|

| 2021年11月9日(火) |

| 学びランドの準備が、進んできました |

|

|

|

もみのキッズ学びランドが、今週末に迫ってきました。各学年の練習も、だんだん佳境に入ってきました。

「このドングリ、ここに付けるとかわいいよね。」…左の写真は、4・5年生の合作の作品「ウエルカム学びランド」モニュメントです。自然の木をのこぎりで切った土台に、顔を描いた木の実などをグルーガンで貼りつけていました。児童玄関に飾る予定ですので、当日是非見てください。

「見て見て。目を付けたらかっこいいでしょ。」…右の写真は、1年生が自分で着ける衣装を作っていました。かわいいモミジやイチョウ・ドングリなどが、できてきました。

それぞれの学年では、ご家庭で衣装などの準備をお願いしているところもあります。ご面倒をお掛けしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

|

|

|

| 2021年11月5日(金) |

| 3年生、消防施設を調べています |

|

|

|

3年生は、10月から社会科「火事からまちを守る人々の工夫」の学習を進めてきています。小千谷消防署に見学に行って、消防士の方々の仕事を教えてもらったり、学校の消火施設を調べたりしています。

左の写真は、10月下旬に消防署員さんから防火服の秘密を教えていただいている場面です。他にも通信指令室の様子や消防車やはしご車の働き、救急車の装備など、いろいろなことを教えていただきました。子どもたちは、「119番のしくみがわかってよかった。」「たくさんの道具や工夫におどろいた。」と振り返っていました。

そして、昨日は校内の消火施設を調べて回っていました。消火栓や熱感知器・防火扉・非常口…等、どの場所にどんな設備かあるかを、グループごとに調べていました。「学校のどの部屋にも防火設備がある。」「防火扉は階段にある。」と気付き始めました。

今後は、町にある施設や警察の仕事についても、調べていきます。

|

|

|

| 2021年11月4日(木) |

| みんなで、たてわり班遊びを楽しみました! |

|

|

|

今日の朝活動の時間、たてわりグループの10班に分かれて、「たてわり班遊び」を行いました。グループごとに、南運や北運・視聴覚室・教室…に分かれて、それぞれのメンバーで遊びました。

左の写真は、椅子取りゲームが終わった後、絵しりとりをするところです。ジャンケンして、順番を楽しそうに決めていました。右の写真は、音楽室で「だるまさんの一日」をしているところです。「切った!」後に、みんなが一斉に逃げていました。他にも、スーパードッチボールや「ピラニア」・手つなぎ鬼…などを、高学年のリードのもと楽しんでいました。

子どもたちは、「みんなで楽しく遊ぶことができた。」「ちょっと上手くいかないところもあったけど、下級生が喜んでくれた。」と感想を話していました。1月にも行う予定です。さらに工夫して、みんなが楽しめる場になるといいなあと思います。

|

|

|

| 2021年11月2日(火) |

| 6年生、国語の公開授業研究がありました |

|

|

|

6年生は、今日の1限に、国語「町の未来をえがこう」の授業で、プレゼンテーション作りに取り組みました。公開授業研究でもあり、校内の教職員が参観している中で、タブレットに入っている「ミライシード」を使って、班ごとにプレゼンテーションを作っていました。

「片貝町に大きな公園を作ることによって、障害をもつ人や外国人の人たちもたくさん訪れる町にしたいです。そのために、…」今日は、お試しで2班のプレゼンをみんなで見聞きし、よいところと改善点を班ごとに話し合いました。「最初に、問いを入れて聞いている人たちと、一緒に考えている構成にしているところがいいと思います。」「外国の例の公園の場所が分からないので、地図も入れるといいと思います。」…それぞれの班から、たくさんの良い点や改善点が出されました。

その後、2班への様々な意見を改善の視点として、各班で自分たちのプレゼンを見直しました。そして、一人一人が自分の担当箇所を修正し始めた姿は、とても頼もしく感じました。

それぞれの班で自分たちのテーマの提案が立派にまとまり、片貝町や小千谷市の人々に提言できそうです。

|

|

|

| 2021年11月1日(月) |

| 2年生、体育でたくさん汗を流してました |

|

|

|

2年生は、体育でいろいろな運動に取り組んでいます。

右の写真は、先週まで楽しんでいたキックベースボールの様子です。みんなが参加できるように、ルールを簡略化して楽しんでました。「速く並んで、並んで!」守備側は、ボールをキャッチした子の後ろに並んで座ります。ボールをけった子は、守備側が座る前に何塁まで行ったかで得点が決まります。

審判は、「今のは、3点!得点入れて。」みんな、汗をかきかき、ボールを蹴ったりキャッチしたり走り回ったりして、得点を競い合って楽しんでました。

左は、今日の2限に、跳び箱1段を踏切台にして、めあての輪まで跳んでいた写真です。「もっと遠くまで跳べそうな人?」と教師が聞くと、ほとんど全員の手が上がりました。新たな目標に向かって、さらにスピードを上げて高く遠くに跳んでいました。

将来、幅跳びが得意な子がたくさん生まれそうです。

|

|

|

| 2021年10月29日(金) |

| 少しずつ深まっている縦割りグループの絆 |

|

|

|

昨日10/28(木)の朝活動の時間に、あいあい委員会主催の児童朝会がありました。児童朝会ではいつもたて割り班ごとに並び、委員会などが出題するクイズにみんなで考えて答えて楽しむことが多いです。

この日のあいあい委員会からも、「次のあいさつは、どこが問題でしょう?」というクイズが、3題出題されました。左の写真のように、各グループリーダーを中心に話し合って、ホワイトボードに書いて掲げます。あいあい委員会から、「笑顔で」「「大きな声で」「目を見て」のそれぞれの答えが発表された後、実際にグループの中であいさつを交わす練習をしました。

右の写真は、児童玄関に貼ってある「もみの木遠足」の感想です。この前の遠足の後、全校で一人一人が書いた感想を、たて割り班ごとに6年生のリーダーがまとめてくれました。みんなが楽しんだ様子が伝わってきました。

その隣には、来週11/4の朝学活の時間を使ってのたて割り班遊びの予定が貼ってあります。これからも、いろいろな機会を使って、交流を深めていきます。

|

|

|

| 2021年10月28日(木) |

| 4年生、除雪学習をしました |

|

|

|

4年生は、昨日の10/27(水)の2・3限に、県地域整備部の小千谷維持管理事務所の皆さんから「除雪学習」をしていただきました。視聴覚室で仕事の内容を教えてもらったり、実物の除雪車の運転席に一人ずつ乗せてもらったりしました。

「除雪をしないとどうなるでしょう。昔の豪雪の様子を見て見ましょう。」…視聴覚室では、整備部の担う仕事や冬の生活で気を付けて欲しいことなどを教えていただきました。そして次は、児童玄関前に出ての、楽しみにしていた試乗体験です。2台の除雪車(ドーザ、ロータリー)の運転席に、一人一人が乗せてもらいました。子どもたちは、間近に見る除雪車の大きさや、運転席から見える視界の高さににびっくりしました。

学習が終わった後、子どもたちは「運転席に座ってみたら、すごく目線が高くてびっくりした。運転しているなんてすごい。」「自分たちのために、朝早くから除雪してくれて、とてもありがたい。」といった感想をもちました。たくさんの質問にも答えていただき、興味が高まったようです。大変ありがとうございました。これからも、安全な冬の生活にしていきたいと思います。

|

|

|

| 2021年10月27日(水) |

| 5年生、伝統芸能保存会の皆さんに教えてもらいました |

|

|

|

一昨日10/25(月)の5限に、5年生は、音楽・総合の学習の一環として、伝統芸能保存会の方々に奉納木遣りを教えていただきました。5年生は、シャギリと共に学習発表会での発表を予定しているからです。

「木遣りは、大木を車などに乗せ大勢が力を合わせて引っ張るときに歌われていた。」…1回目の指導だったので、最初に、奉納木遣りの歴史などを教えてもらいました。そのあと、実際に保存会の皆さんに唄のお手本を聴かせてもらいました。そして、5年生の木遣のご指導をしていただきました。

5年生は、学習が終わった後、「1番の聞かせどころがどこかわかった。」「大きな声を出したことをほめられてうれしかった。」と、感想を話していました。来週もう一度、保存会の皆様がご指導くださる予定です。

各学年、学びランドの準備がそれぞれ進んできて、楽しみです。

|

|

|

| 2021年10月25日(月) |

| 4年生、1/2成人式を祝いました! |

|

|

|

4年生は、先週10/22(金)の午後から、1/2成人式を南運動場で行いました。学年行事として、たくさんの保護者の方々にも参加いただくことができました。

開会の言葉の後、最初は、親への感謝と将来の夢の発表です。「お母さん、いつも美味しいご飯を作ってくれてありがとう。」「有名なYouTuberになって、お金を稼いで、海外旅行に行きたい。」「10年後、成人になったら、かがやき学年のみんなで大きな花火をあげたい。」…一人一人が、親への感謝、10年後の自分のめざす姿を、たくさんの人々の前で堂々と話すことができました。そして、クラス全員で「南中ソーラン」を元気よく踊りました。

後半は、「未来の自分に向けた花火玉」作りを行いました。最初に、親子で中に入れるメッセージを書いて入れました。その後、右の写真のように、インクをつけた自分の手形を花火玉の表面に押したり、シールなどを張ったりして飾りを付けました。最後に、完成した作品とともに全員で記念写真を撮ることができました。

きっと、参加者全員にとっていい思い出になったことでしょう。

|

|

|

| 2021年10月22日(金) |

| 5年生、学びランドに向けてシャギリの練習をしています |

|

|

|

5年生は、9月からもみのキッズ学びランドに向けて、「おけさ・さかのぼり」の練習をしてきました。10月の最初までは左の写真のように、6年生が昼休みの時間を使って、5年生に丁寧に教えてくれていました。

「ここは、だんだん強く演奏するんだよ。」「みんなで合わせるには、間の取り方が大切なんだよ。」…各パートに分かれて、演奏のポイントを6年生が、見本を見せながら教えていました。いい伝統だなあと、嬉しくなります。昼休みに、演奏が校内に流れると、他の学年の子どもたちも、なんとなくウキウキしています。

楽器ごとのオーディションがあり、それぞれが演奏する楽器や曲が決定しました。今は昼休みの練習も、右の写真のように、5年生だけで行っています。5年生の意欲的な姿が、たくさん見られてうれしいです。学びランド当日は、素晴らしい演奏になることでしょう。

|

|

|

| 2021年10月21日(木) |

| 2年生、楽しみながら「九九カルタ」をしています |

|

|

|

2年生は、最近算数で九九の学習に取り組んでいます。今は2~5の段まで学習が進んできました。そこで、ドリル学習やタブレット学習の他にも、楽しみながら九九が身に付くように、一昨日「九九カルタ」をみんなでしました。

まず、机の上に2~5段のカードの答えの面を出して置き、担任が九九の面のカードを出して取ります。「え~。○○さん早いよ。」「もう1枚あるはず。どこだろう。」…三人一組で戦いました。だんだん慣れてくると、スピードがどんどん上がってきました。

子どもたちは、カルタが終わった後、「次はもっと頑張りたい。」「4の段が苦手だなぁ。」と話していました。これからさらに九九の段が進みます。いろいろな方法でたくさん練習して、しっかり身に付けて欲しいと願っています。

|

|

|

| 2021年10月19日(火) |

| 1年生、サツマイモたくさん採れました |

|

|

|

1年生は、今日の2限に生活科で育ててきたサツマイモを掘りました。学習ボランティアの方々2人に手伝っていただき、1年生みんなで協力して掘りました。

「僕のイモ、すごく大きいよ。」「ほら、こんなにいっぱいつながってる。」 十三畑からは、思った以上のサツマイモが取れました。サツマイモをいくつものスノーボート(そり)に分けて乗せて、力を合わせて運びました。そして、中庭で洗って干しました。子どもたちは、とても満足そうでした。

「見て見て。たくさん採れたんだよ。100ぐらいあるかなあ。」…昼休みに、1年生の子どもは、嬉しそうに他の学年や職員に声をかけていました。実際、おいしそうなイモが300個ぐらい取れました。

他にも子どもたちは、「給食でみんなに食べてもらいたい!」と話していました。小さな苗からたくさんのイモが取れることに気付くことができ、よかったなと思います。イモのつるは、リースづくりにも使うそうです。

|

|

|

| 2021年10月18日(月) |

| 3年生、水沢推進協議会の方々から質問に答えてもらいました |

|

|

|

3年生は、今日の2限に、総合的な学習の時間「伝えよう!水沢の自然と、自然を守る人々」の学習の一環として、会長さんはじめ3人の推進協議会の方々に来ていただきました。そして、それぞれ一人一人が聞きたかったことを、質問しました。

Q「蛍を増やすために、どんな活動をしているのですか?」A「この前も、ホタルの餌になるカワニナのために、キャベツを…」Q「水沢をこれからどうしていきたいと思っていますか?」A「会員がみんな年を取ってきているので、…」3つのグループそれぞれで、たくさんの質問に答えていただきました。そして、推進協議会の方々が作った冊子なども見せていただきました。

子どもたちは、今回の質問活動で、「長い間水沢を守る活動が、続いてきているんだなあ。」「とても分かりやすく説明してくれてうれしかった。発表にいかしたい。」などの気付きや感想をもちました。これから、もみのキッズ学びランドに向けて、発表の準備をしていきます。

|

|

|

| 2021年10月14日(木) |

| もみの木たてわり遠足に行ってきました |

|

|

|

今日一日をかけて、越路の巴ケ丘自然公園に、縦割りグループで遠足に行ってきました。行きは越路原経由で、帰りは一本下の浅原神社につながる道を帰ってきました。

「この木は、つばきじゃないかな?書いてね。…」「このつり橋の名前、何て付ける?…○○にしようか。」…巴ケ丘公園では、たて割りグループをさらに2つに分けてチームを作り、20のチェックポイントを回って、いろいろな課題にチームで取り組みました。チームの団結も高まりました!

その後は、縦割りグループごとに、作っていただいたお弁当を広い芝生で食べたり、準備してきた遊びをしたりしました。フリスビードッチや「だるまさんが転んだ」、増え鬼や長縄跳びなどをみんなで楽しみました。6年生がリーダーシップを上手にとり、子どもたちの素敵な笑顔がたくさん見られた一日になりました。

2日に渡るお弁当の準備など、たくさんの支援をしていただき、本当にありがとうございました。一人一人にとって、とてもいい経験になったと思います。

|

|

|

| 2021年10月12日(火) |

| 4年生、学級活動で生活時間・メディア時間の学習をしました |

|

|

|

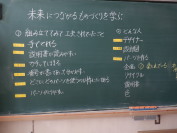

4年生は、昨日の10/13(月)の3限に、学級活動「未来へと続く健康づくり ~メディアの時間、どうしたら少し減らせる?~」の学習をしました。養護教諭が中心となり、自分のメディアの時間を少しでも減らすための方法を考えました。

「休日はお家時間が長いから、外で遊んだり読書など好きなことをしたりして、ゲームの時間を減らす。」「ストップウォッチで時間を計ったり、ちがう目標を決めて達成したら、メディアをしたりする。」…それぞれが作戦を立てた後、隣同士や前後でアドバイスをし合う時間をとりました。そして、さらに「今日から毎日続けられますか。できないと思ったら、書き直しましょう。」と、自分で振り返る時間をとって、自分の解決方法を決めました。

子どもたちは、「暇なときは、家の人の手伝いをしてゲーム時間を減らす。」「宿題をしてからやるとか、やる時間・休む時間を決めてやるとかしたい。」など、それぞれの自分の方法を考えました。これから健康ステップアップ週間②も始まります。自分の立てた計画を、是非続けていって欲しいと思います。

|

|

|

| 2021年10月11日(月) |

| 6年生、東京片貝会教育講演会に参加していきました |

|

|

|

6年生は、先週10/8(金)の午後に、片貝中学校体育館で行われた「東京片貝会教育講演会」に参加してきました。講師は、第40回卒業の鳳凰会吉原忠彦様で、演題は「食品製造業の未来に向けての役割 ~持続可能な社会の実現を目指して~」でした。

「超高圧(High-pressure)を利用することによって、『お米そのもの』のおいしさを引き出すことができます。加熱するよりも、栄養素が破壊されづらく、色や味も良くなります。」…内容は相当難しかったのですが、6年生は中学生と一緒に、製菓工業の最先端の技術についてお聞きしました。そして、SDGsを進めるために、会社の責任として様々な段階で廃棄物を減らしている取組を教えてもらいました。

子どもたちは、「越後製菓では、いろいろな研究をしていてすごい。」「熱よりも圧力の方が、これからは役に立ちそう。」と感じていました。片貝小・中学校の先輩が、企業のトップとして活躍していることを身近に感じることができ、大変いい機会になりました。来年度は、東京片貝会の役員の皆様も、この会に参加できる社会状況になっているといいです。

|

|

|

| 2021年10月8日(金) |

| 小中連携!あいさつキャンペーン②が終わりました |

|

|

|

10/5(火)から行われた、片貝小・中学校連携事業であるあいさつキャンペーン②が、今日終わりました。町内のあいさつ隊の方にも、それぞれの場所で立っていただき、実施しました。

今回、「あいあい委員会」は、『花火のように 明るく大きな声で あいさつをしよう!』というテーマのもと、児童玄関であいさつが良かった子どもたちに、シールを渡しました。 ①元気で大きな声 ②明るく笑顔で ③相手の目を見て、という3つの観点から、シールを渡しました。そのシールは、クラスごとの台紙に張り、グランプリを決めるそうです。結果は、来週発表されるそうです。

また、正門前では、片貝中学校の生徒の皆さんが、委員会ごとにあいさつに立ってくれました。接触をしないで心を届ける、ということで手を振ってくれていました。

いろいろな取組をしていますが、「花火のように」というのは、まだ一部の子どもたちです。今後もさらにあいさつが良くなるように、取り組んでいきたいと思います。

|

|

|

| 2021年10月7日(木) |

| 青空の下、マラソン記録会を行いました |

|

|

|

今日の午前中に、だんだん天気が良くなる中、各学年がマラソン記録会を行いました。昨日の夕方の雨で、グラウンドやコースが少し柔らかい状態でしたが、一人一人が頑張って走りました。

昨年度はコロナ禍の影響でマラソン記録会を中止しましたが、今年度は学年男女別でレースを組み、1年生から順に走りました。「その調子だよ~。そのまま坂を登れ~!」「○○、ラストだぞ~!頑張れ!」…子どもたち・保護者の方々・教職員の大きな声援の中、子どもたちは走り抜くことができました。

ほとんどの子どもたちは、「練習より、●●秒も縮んだ!」「坂道のところを、歩かないで走って登れたよ。」「たくさんの声援で頑張れた!」…と、達成感を得て終えることができたようです。新記録も、3年男子で生まれました。今までのご支援・ご準備等、誠にありがとうございました。

|

|

|

| 2021年10月6日(水) |

| 5年生・3年生、それぞれ校外学習に行ってきました。 |

|

|

|

コロナ状況が改善してきたこともあり、最近各学年等で校外学習や体験学習などが多く実施されています。なかなか全部お伝え出来ませんが、よろしくお願いします。

さて、左の写真は、先週10/1(金)に5年生が、図工の学習で長岡市にある県立近代美術館に行った時の写真です。企画展「高畑功の世界」と常設展を鑑賞してきました。子どもたちは、学芸員さんに作品の説明を受けながらいろいろな作品を見て回りました。「今知られている桃太郎と、絵画の桃太郎の違いをみんなで探すのが楽しかったです。」「すごいと思った絵は東山魁夷さんの森の静寂です。水に写る木が立体的で、絵のベースが青でとても静かな感じがしました。」といった感想をもちました。

また、右の写真は、同じく金曜日に3年生が、社会科の学習で越後製菓に見学に行った時の写真です。子どもたちは、見学専用コースから働いている人たちや機械の様子をじっくり見せてもらいました。見学を通して「越後製菓さんは、食べてくれる人のため安全に気をつけてお菓子作りをしていると分かった。」「お菓子が作られる様子を見られてうれしかった。工程を知ることができてよかった。」という感想や気づきをもちました。

それぞれ、とても有意義な見学になりました。大変ありがとうございました。

|

|

|

| 2021年10月5日(火) |

| 1年生、マラソン練習を頑張ってました! |

|

|

|

1年生は、今日の3限の体育の時間に、1kmのマラソン練習をしていました。青空の下、明後日に迫ったマラソン記録会の最後の練習でした。

「ゴーゴーレッツゴー、レッツゴー、○○。いけいけ、○○!…」「ゆ~きに嵐に、色変えぬ。…」1年生の女の子たちが、運動会の応援を思い出しながら、「いけいけコール」や「片貝健児の歌」で走っている男子の応援を一生懸命していました。その声援で、男の子たちもいつも以上に(?)頑張って走っていました。

「先生、見て見て。今日ね、○位だったよ。」「ぼくはね、タイムはね、この前よりも早くなったんだけどね。順位は…。」暑い中でしたが、それぞれの子が頑張って走っていて、1年生もたくましくなったなあと感じます。そして、友達を応援している姿が嬉しいです。

明後日の本番では、きっと、かっこいい姿が、たくさん見られることでしょう。

|

|

|

| 2021年10月4日(月) |

| 4年生、社会科の校内授業研究会がありました |

|

|

|

4年生は、先週金曜日の10/1の5限に、先生方から社会科の学習の様子を見てもらいました。「自然災害にそなえるまちづくり ~中越大震災から現在~」という学習でした。

「蓄えられてる食料などは、こんなに少なくて大丈夫なの?」…子どもたちは、片貝町の人口が約4700人なのに、小千谷市が片貝地域に備蓄している非常用物資準備しの少なさに、おどろきました。そして、「賞味期限の問題などで、お金が無駄になると困ると思う。」「他の県の人がヘリコプターなどで、非常用物資を届けてくるからだと思います。」…子どもたちは、いろいろな立場からその理由を予想しました。

そして、小千谷市と福島県北塩原村が防災協定を結んでいる写真から、その内容を考えました。次の時間は、契約の内容をみんなで確認したり、他の地域とも防災協定を結んで、災害に備えて互いに助け合っていることを、学習していきます。

|

|

|

| 2021年9月30日(木) |

| 3年生、水沢探検に行ってきました |

|

|

|

3年生は、昨日9/29(水)の午前中に、総合的な学習「伝えよう!水沢の自然と、自然を守る人々」の一環として、2回目の水沢探検に行ってきました。青空が広がる中、ゲストティーチャーである水沢保存会の5人の方々と一緒に、秋の水沢の様子を調べました。

子どもたちは、水沢水源地に上っていく途中で、アザミや栗・オオバなどの植物や、バッタやキリギリスなどの昆虫などをたくさん見つけました。そして、ゲストティーチャーの皆さんから、名前や特徴などを教えていただきました。また、川に入ってサワガニをはじめとしてたくさんの水生生物を見つけて、観察することができました。

子どもたちは、「秋の生き物や植物がたくさん見つかって嬉しかったです。」と感想発表で話していました。初夏の頃とは違った「水沢」を、たくさん発見できました。PTA学年行事では来れませんでしたが、天気の良い中で実施できて、とてもよかったです。

|

|

|

| 2021年9月29日(水) |

| 中学校区学校保健委員会講演会を行いました |

|

|

|

今日の5・6限に、6年生は片貝中1年生と共に、学校保健委員会講演会に参加しました。今回、残念ながらPTAの皆様には参加いただくことができませんでしたが、「チームス」を使って4・5年生は視聴覚室で講演会を聞きました。講師は、インターネット協会利用アドバイザーで長岡市教育委員でもいらっしゃる大久保真紀様です。演題は、「情報社会の中で、今みんなに求められている力とは」でした。

講演では、「やらなければならないことをやらないで、ずっとゲーム等をやっていることが問題!」「使いこなすこととは、実生活とネットとのバランスを上手にとること」など、問題点について分かりやすく教えていただきました。

子どもたちが、自分の年間のゲーム・スマホ使用時間を計算したり、大谷翔平選手やプロゲーマーたちの言葉を聞いたりしながら、自分の生活上の問題点等に気付く、とても有意義な内容でした。これから是非、一人一人が、自分の生活改善に結び付けていって欲しいと願っています。

|

|

|

| 2021年9月28日(火) |

| 2年生、片貝町職人探しに出かけています |

|

|

|

2年生は、昨日から生活科「片貝町の職人を探そう」の学習として、2回目の校外学習に出かけました。1学期に片貝町の町内を探検して、お願いする「職人」を絞りました。今回は、取材するお店の分担を決めて、出かけています。

今日の2限には、一之町にある「赤田屋さん」に、4人でお話を聞きに行きました。子どもたちの質問の「お店の一番の人気商品は、何ですか」「どうして赤田屋という名前なのですか」…などいろいろ教えていただきました。

見学から帰って来た後、子どもたちは「今度家の人と行って、どんな味か食べてみたい」「すごく長い間お店があると聞いてびっくりした」などと振り返っていました。昨日は、美好亭さんと池田屋さんにうかがい、今後はさらに米萬商店さんや紺仁さんにも出かける予定です。

|

|

|

| 2021年9月27日(月) |

| 5年生、物語「注文の多い料理店」の学習をしていました |

|

|

|

5年生は、先週から国語で物語文の学習をしていました。教材は、有名な宮澤賢治の「注文の多い料理店」です。

右の写真は、先週、猟犬を連れて狩りに向かっている主人公たちが、どんな人物なのかを、本文に沿って読み取っていたところです。今日の2限は、「異世界への入り口と出口は、どこか。」を、みんなで考えていました。「P.119の14行目の『風がどうと吹いてきて、…』だと思います。最後にもう一回、同じ文があるからです」…他にもいろいろな意見が出て、本文をもとに根拠を探していました。

子どもたちは、今日の学習を振り返って、「初めから異世界だったかもしれない。」「鳥やけものが1ぴきもいないなんておかしい。」と学習を振り返っていました。友達の意見を聞きながら、自分の意見を再構成する姿が見られるようになってきています。さらに、これから「物語自体の面白さは何なのか?」を、みんなで探っていきます。

|

|

|

| 2021年9月24日(金) |

| 6年生、ナップザック作りをしています |

|

|

|

6年生は、今日の5限に家庭科「ナップザックを作ろう」の学習で、裁縫の学習をしていました。学習ボランティアの2名の方からも、ミシンの使い方などを助けていただきました。

今日は、①ナップザックの脇の部分を、ミシンで縫う ②脇のしつけをとる ③ひもの出し入れ口を折って、しつけを縫う の3つの作業をめあてに進めました。「ミシンの下糸が、なかなか出てこないよ。」「待ち針を、打つのが難しい。」…一人一人が、自分のナップザック作りに一生懸命取り組んでいました。

子どもたちは、活動が終わった後、「難しかったけど、だんだんまっすぐ縫えるようになった。」「半返し縫いを初めてやったけど、上手にできた。」と振り返っていました。だんだんナップザックの形になってきて、制作意欲も高まってきたようです。ボランティアの皆さんも、大変ありがとうございました。

|

|

|

| 2021年9月22日(水) |

| 理科クラブ、液体窒素で実験しました! |

|

|

|

昨日9/21(火)の6限に、特別警報後初めてのクラブ活動がありました。科学クラブでは、市理科センターからゲストティーチャー2名をお呼びし、液体窒素を使っての科学実験を行いました。

「自分が持ってきた葉っぱが、パリンパリンに割れる!」「液体窒素に浸けたバナナが、金づちみたい!」…液体窒素で冷やされたソフトテニスのボール等がガラスのように割れたり、とても固くなったりする様子を見た子どもたちは、その変化に大変驚いていました。他にも、膨らませたゴム風船が、液体窒素の中に入れた後どうなるかも、自分たちで実験してみました。

実験が終わった後、理科クラブの子どもたちは、「水にぬれた新聞はパリパリになったけど、乾いた新聞は変わらなかった。」「ゴムは水分がないのに固くなって割れた。不思議だなあ。」と、感想を話していました。今回もまた、ゲストティーチャーの方々と一緒に興味深い実験がたくさんできて、よかったです。

|

|

|

| 2021年9月21日(火) |

| マラソン記録会の練習、頑張ってます |

|

|

|

先週ぐらいから大分天気も穏やかになり、外での体育も気持ちよくできるようになってきました。走り幅跳びやマラソン記録会の練習を、それぞれの学年で行っています。

左の写真は、5年生が2kmの試走をしているところです。そして、右の写真の2年生は、十三畑の坂道を駆け上っています。それぞれ、「専用マラソンコース」を使って練習していました。今まで「特別警報」や暑さ対策のために、練習があまりできませんでしたが、これから体育を中心に取り組んでいきます。

昨年度は、残念ながら感染症対策等のために、マラソン記録会が実施できませんでしたが、今年度は10月7日(木)に実施する予定です。密にならないように、今までとやり方を変えて学年ごとに記録会を行います。

|

|

|

| 2021年9月16日(木) |

| 2年生、生活科の学習を楽しんでいます |

|

|

|

2年生は、先週の金曜日、北運動場と北校舎の間にある畑の片付けを行いしました。一人一人が夏野菜を育てましたが、ほぼ収穫が終わったので、みんなで協力して片付けました。

「草もいっぱい生えていて、片付けるの大変!」「身長同じくらいの草まである。」など子どもたちは、きゅうりの弦が絡まった網をきれいにしたり、大きくなってしまった雑草をみんなで抱えて堆肥置き場に運んだりしました。おかげで、畑がとてもきれいに片付きました。

今週は、牛乳パックを使って、「びっくりがえる」作りを始めました。担任の演示を拡大した画面を見ながら、一人一人が丁寧にハサミを使って切っていました。子どもたちは、「どうやったら高く跳ぶだろう?」「早く自分が選んだものも作りたい。」と感想を話していました。

これから、自分たちが選んだおもちゃをパワーアップさせながら、おもちゃランドを開く計画を立てていきます。

|

|

|

| 2021年9月15日(水) |

| 全校で、「GIGAドリルタイム」始めました |

|

|

|

今日の朝学習の時間、全校で「GIGAドリルタイム」を実施しました。一人1台のタブレットを使って、学習支援ソフト「ミライシード」を活用しています。全校一斉に取り組むのは、今日からです。

上の写真は、1年生がタブレットで漢字ドリル学習をしているところです。「全部丸だった。花丸だよ!」「これ、どこがまちがってるの?難しい!」「楽しい!もっとやりたい!!」…今までも何回かタブレットを使って学習してきているので、みんなスムーズにタブレットを操作していました。

今回、漢字ドリルを中心に水曜日の朝学習の時間を、「GIGAドリルタイム」と設定しました。タブレットに慣れることと、学習の定着という2つのめあてで進めて行きます。

|

|

|

| 2021年9月14日(火) |

| 3年生、朝会社活動のイベントをしました |

|

|

|

3年生は、今日の朝活動の時間、会社活動のイベントでグラウンドで活動していました。今回の担当は、「生き物会社」で、一人一人虫網をもって、昆虫採集をしました。

「虫を採った人には景品があります。1時間目が始まる前に止めます。15分間です。…」 まず、ワクワクハウス前で、「生き物会社」からルールの確認などがありました。そして、スポーツセンター側の草地や「なかよしの坂」に散らばって、各々が虫を探して、捕まえました。バッタやコオロギ・トンボなどがたくさんいました。捕まえた虫は、お昼まで飾って逃がしました。

イベントが終わった後、「みんなで虫採りをして楽しかった!」「生き物会社の人がしっかり働いていて楽しくできた。」といった感想や意見がありました。先週は、理科でも昆虫の学習をしていたので、みんなで今回の活動をやることになったのです。

会社活動では、それぞれの会社が計画を立てて、協力してみんなが楽しめるイベントや日々の活動を行います。自治的な活動になるように、工夫しながら進めています。

|

|

|

| 2021年9月13日(月) |

| 6年生、顕微鏡で気孔を見ました |

|

|

|

先週6年生は、理科「植物の養分と水」の学習で、顕微鏡を使って実験していました。植物の葉にある気孔を、一人一人が、顕微鏡で観察していました。

子どもたちは、ホウセンカの葉の表面の薄皮をむいてから、裏側が見えるようにプレパラートにのせます。(これがなかなか難しい!)そして、カバーグラスをかぶせて、焦点を合わせていきます。「見えた!!ほんとに唇みたいな形!」それぞれの班で、歓声が上がりました。見えた気孔を、友達と見せ合っていました。

子どもたちは、観察の後「見えてうれしかった」「本当に唇みたい」と話していました。この気孔を通して、植物の中の水分が水蒸気として、空気中に出ていきます。実際に自分たちの目で確かめられて、関心が高まったことでしょう。

|

|

|

| 2021年9月10日(金) |

| 第2回避難訓練を行いました |

|

|

|

今日の昼休みに、今年度2回目の避難訓練を行いました。今回は、「休憩時間に、給食室から火事が起こった」という想定で行いました。そして、小千谷消防本部の予防課の皆さんも、ご指導に来てくださいました。

今回は、訓練の日時を子どもたちには知らせていない中で行いました。天気がよいためか、グラウンドや体育館等にたくさんの子どもが散らばっている時に、非常ベルが鳴りました。緊急放送を聞いた後、火元から離れながら避難場所のグラウンドに一人一人が移動しました。避難の途中やグラウンドでの整列の時に、今回は私語をする子どもたちの姿が見受けられました。とても残念なことです。

消防署予防課からは、「大体はよかった」とのご指導を頂きました。休み時間でも、自分の命を守るために、やるべきことを確実にできるようになって欲しいです。そして、一人一人が「自分は、自信をもって100点満点だった!」と言える姿を目指していきたいと思います。

|

|

|

| 2021年9月9日(木) |

| 1年生、跳び箱を頑張っていました! |

|

|

|

今日の2限に、1年生は、体育「基本の運動」の跳び箱運動を楽しそうにやっていました。使う道具がたくさんあって大変なのですが、みんなで協力して準備や後片付けもしていました。

右の写真は、縦の3段や横の3段の跳び箱を、かっこよく跳んでいるところです。また、左の写真は、平均台やマットを使って、体重移動がスムーズにできるように、練習しているところです。順番を守りながら何回も練習して、かっこよく跳べる子がどんどん増えてきました。

子どもたちは、授業が終わった後、「上手に跳べた!」「楽しかった。またやりたい!」と感想を話していました。跳び箱運動は、できた時の達成感がとても大きな運動です。スポーツが好きな子どもが、どんどん増えていくことでしょう。

|

|

|

| 2021年9月8日(水) |

| 4年生、ミライシードを使い始めました! |

|

|

|

昨日9/7(火)の5限に、4年生は、タブレットにインストールされているソフト「ミライシード」を使えるようにしました。デスクトップ上に「ミライシード」のアイコンを作るにも、パスワードだけでなく、いくつものステップを踏みます。何種類ものIDやパスワードを打ち込んだりするので、下学年のタブレットは職員で行いました。(それでも結構時間がかかります。)

左の写真は、教師の画面に映し出された演示に従い、一人一人が自分のタブレットにアイコンを作っているところです。そして、みんながアイコンを作り、ログインできました!「ミライシード」には様々な機能があり、その1つが「ドリル学習」機能です。さっそく子どもたちは、国語・算数・社会…など、自分が興味のある教科のドリルに、チャレンジしました。

子どもたちは、試しの活動が終わった後、「答えが当たると、ポイントがたまるから楽しい。」「楽しかったから、またやってみたい。」と話していました。ドリル機能だけでなく、授業の中でも場面を選びながら使っていきたいと思います。

|

|

|

| 2021年9月6日(月) |

| 5年生、タブレットを使いながら勉強してます |

|

|

|

片貝小学校及び小千谷市では、2学期からタブレットの使用を少しずつ増やそうと取り組んでいます。教職員も、そのために夏季休業中に「Zoomを使った特別支援教育研修」や、タブレットにインストールされている「ミライシード」や「Teams」の研修をしてきました。(ただ、なかなか難しいです…(-_-;)。)

左の写真は、5年生が、図工の時間に各学年の夏休み作品展を鑑賞しているところです。各学年の作品から自分のお気に入りを1つずつ選んで、タブレットで写真を撮っていました。自分の撮影したそれぞれの画像に、お気に入りのポイントを手書きモードで編集しました。

また、右の写真は、社会科「水産業のさかんな地域」の学習で、「漁業の生産量を安定させる工夫」を、インターネットに接続して調べていました。「養殖」「漁業組合」「海水温」…など、いくつかのキーワードから、一人一人が調べていました。

他の学年でも、少しずつタブレットを学習に使いながら進めていますが、課題も多いです。教師も子どもたちも使いこなせるように、いろいろな場面で使っていきます。

|

|

|

| 2021年9月3日(金) |

| 2年生、道具を使って楽しく運動をしていました |

|

|

|

今日の5限、2年生が体育館で楽しそうに体育をしていました。道具を使った「基本の運動」で、たくさんの汗を流していました。

左の写真は、新聞紙で作ったお手製の棒を使って、2人組で投げたりキャッチしたりしているところです。慣れてきたところで、投げる方が「青!」「赤!」と色を指定すると、キャッチする方は、その3種類の色の場所で取るのです。「とれた~!」と叫びながら、子どもたちは、どんどんうまくなりました。

右の写真は、教師が上げる赤白2本のバトンで、逃げる役と追う役が変わる鬼ごっこです。①:上げた方の色が逃げる、②:上げた方の色が捕まえる、③:②にプラスして、両方逃げない、とだんだん難しくなっていました。子どもたちは、時には「あれれ?」と間違いながらも、楽しんでいました。

体育が終わった後、「めっちゃ混乱した!」「すぐそこで捕まえることができた!」と、子どもたちは話していました。たくさん汗をかき、楽しい時間になりました。

|

|

|

| 2021年9月2日(木) |

| 全校朝会で、決意発表と第Ⅳ期のお話がありました |

|

|

|

今日の朝活動の時間、テレビ放送を使って全校朝会を行いました。内容は、1・6年生の「2学期のめあて発表」と、生活指導主任からの第Ⅳ期のめあてについてのお話でした。

代表児童の発表では、「新しく漢字の学習が始まるので、頑張って覚えたい。お風呂の掃除を頑張って、お母さんを喜ばせたい。」「分からない学習をそのままにしないで、しっかり学ぶ。マラソン記録会でベスト記録を出したり、たてわり活動で下学年を優しくリードしたりする。」…と自分のめあてを、堂々と発表しました。近くの教室からは、大きな拍手が届きました。

第Ⅳ期の「自分のよさを、地域の人に伝えよう」の話では、パラリンピックで活躍した新潟県出身のアーチストと選手の話をもとに、一人一人が自分のよさを伸ばし、伝えていこうという指導がありました。「もみのキッズ学びランド」などを通じて、一人一人が輝けるようこれから支援していきます。

|

|

|

| 2021年9月1日(水) |

| 校内科学研究発表会を行いました |

|

|

|

今日の2限に中学年、3限に高学年の校内科学研究発表会を、北運動場で行いました。各学年2名の子どもたちが、夏休みに行った研究の成果を、堂々と発表しました。

「…ラップをかけたサンルームのパンが、一番カビがたくさん生えていました。高い温度と湿気が、カビが生えるには必要なんだと分かりました。」「…アリは、今までにおいで食べ物をもっていくと思っていましたが、今回の実験でにおいだけでなく、少し食べてみて餌になるかどうかを判断している、と考えました。」…発表された研究は、複数の対象を条件統一して比較しまとめている研究ばかりでした。研究方法がしっかり考えられていて、とても素晴らしかったです。また、4年生の時から3年間連続して、同じテーマを深めていった研究もあって、びっくりしました。

発表を聞いている子どもたちも、研究に対する質問や感想等をたくさんの発表する姿も、見られました。とても良い発表会になりました。

|

|

|

| 2021年8月31日(火) |

| 通常の教育活動が戻ってきました |

|

|

|

今日で、8月も最終日です。先週の木曜日から始まった2学期も、4日目になりました。「特別警報」の中で始まった2学期も、新たな学級の組織やめあて決め・自由研究の発表等をしながら、だんだん軌道に乗ってきました。

各学年、国語や道徳や算数など少しずつ普段の授業が戻ってきました。左の写真は、3年生の体育「鉄棒」です。「体を大きく振るには、伸びている反対側の足を振ればいいと思います。」と、子どもたち。足掛け上がりや足かけ後ろまわりの練習をし始めていました。また、右の写真は、1年生の身体測定の前の保健指導の様子です。「だろうじゃなくて、かもしれない」というタイトルの新型コロナウイルスの学習をしていました。病気の特徴だけでなく、「こわさや不安」はどうして起こるのか、みんなが感じる「こわさや不安」の正体を理解した上で、正しい知識を持って判断し、行動することの大切さや相手の立場に立って温かい関わりを作っていくことの必要性をしっかり話を聞きながら学んでいました。

どの学年も、落ち着いた雰囲気の中で、学習のスタートを切っています。嬉しいことです。

|

|

|

| 2021年8月30日(月) |

| 夏休み作品展をしています |

|

|

|

夏休みに子どもたちが一所懸命チャレンジした、科学研究や模型工作・標本づくり・絵画や旅行記などの作品が、それぞれの学年の廊下等に展示されています。保護者の皆様の熱心なご指導のおかげで、それぞれのすばらしい力作が生まれたことが分かります。

それぞれのクラスでの発表会も進んできました。ご承知のように、今回は人流の制限ということで、保護者の皆様の参観ができません。大変残念ですが、ご理解のほどよろしくお願いします。一人一人の力作を、何らかの形で学年ごとにお知らせしていきます。

また、これから校内や小千谷市での発表会、さまざまなコンクールなどへの応募を進めて行く予定です。

|

|

|

| 2021年8月26日(木) |

| 2学期が、今日からスタートしました。 |

|

|

|

児童玄関で子どもたちから体温記録表を受け取り、今日から予定通り2学期がスタートしました。全国的にコロナ禍が拡大し、小千谷市も県の特別警報が発令されている中ですが、子どもたちは、夏休みの課題等をもって、元気に登校してきました。

朝の始業式は、テレビ放送を使って行いました。校長からは、東京オリンピック・パラリンピックの話題をもとに、「自分の得意な事や長所を、楽しみながら続けていって欲しい。」「今自分にできることを、精一杯やりきって欲しい。」ということを伝えました。また、養護教諭からは、新型コロナ感染症にかかわって、ウイルスを体に入れないだけでなく、心の健康についての指導もありました。その後、7月30日にあった親善水泳大会の表彰も、放送室で行いました。それぞれ、自分の目標が達成できて、よかったなあと思っています。

今後も「ウイルスには厳しく、人には優しく」を合言葉に、教育活動を進めていきたいと思います。

|

|

|

| 2021年8月3日(火) |

| 親善水泳大会、頑張りました |

|

|

|

先週7/31(土)に、市親善水泳大会兼市民水泳大会が、小千谷市民プールで行われました。今回は、コロナ禍ということもあり、無観客試合で小学生の部と中・高校生・一般の部と分けての開催となりました。そして、小千谷市でコロナ感染が広がっていないということで、県内唯一の親善大会の開催でした。

当校からは、10人の子どもたちが選手として参加しました。一人一人が、自分の持っている力を精一杯出して泳ぎました。一人2種目、リレーにも出た子どもは4種目泳ぎました。ほとんどの子どもたちが、自分のベスト記録を更新しました。そして、入賞して賞状を頂いてきた子どもたちもたくさんいました。右の写真は、女子200mメドレーリレーで3位に入ったメンバーです。

保護者の皆様方からは、子どもたちの生活や練習のサポートなど、今までご支援をいただきまして、誠にありがとうございました。今回得られた子どもたちの自信を、是非次の活動につなげていきたいと思います。

|

|

|

| 2021年7月29日(木) |

| のびっこ教室・イルカ教室、終了! |

|

|

|

夏休みが始まってから、1週間ちょっとが過ぎました。7/27(火)から始まったのびっ子教室・イルカ教室も、今日で終了しました。台風の影響が心配されましたが、予定通り行うことができました。

「面かぶりクロールで○m、目指します!」 「がんばれ!あと2m…1m!…頑張った!」… 最終日の今日は、最後にそれぞれの学年で”めあての確認”が行われました。3日間、学年ごとに子どもたちに合わせて練習してきました。今日の一人一人の”確認”でも、友達の一所懸命泳ぐ姿を応援し合いました。多くの子どもたちが、達成感をもって終えることができたと思います。町内プールでも、たくさん泳いでさらに上達して欲しいものです。

個別懇談も今日が3日目で、あと1日となりました。それぞれのご家庭から、時間を差し繰っていただき、ありがとうございます。それぞれの子どもの成長の様子や、今後の支援の方法、学校と家庭の役割分担などを、共通理解する機会にしたいと思っています。よろしくお願いいたします。

|

|

|

| 2021年7月26日(月) |

| 無事に1学期が終わりました! |

|

|

|

先週7/21(水)の4限に、1学期終業式を行いました。子どもたちや教職員等に、大きな事故・病気等がなく、1学期を終えることができました。

終業式では、主に3つの内容を行いました。まず、2名の代表児童が、1学期の振り返りや2学期のめあてを発表しました。2人とも堂々とした態度で、自分が頑張ってきたことを立派に発表できました。そして、校長からは、子どもたちの写真をもとに、「片貝魂」の3つの心を子どもたちの姿で振り返りました。

最後に、7月31日にある市親善水泳大会の壮行会を行いました。スポフェスの応援団を中心に、選手に「エール」や「いけいけコール」を贈りました。選手代表から「寒い中でも練習してきた成果を、全部出し切れるように頑張ってきます。」という力強い決意発表がありました。コロナ禍のために、感染症拡大防止の大会運営や応援制限がある中での大会ですが、全力を出してがんばってくれることでしょう。

|

|

|

| 2021年7月20日(火) |

| 全学年、着衣泳を体験しました |

|

|

|

昨日7/19(月)に、全学年が、着衣泳を経験しました。ゲストティーチャーをお招きして、低・中・高学年に分かれて、教えていただきました。

低学年では、体育館で準備体操の後、まず床の上で背浮きするための姿勢を教えてもらいました。「力を抜いて、あごを空に向かってあげるようにします。ペットボトルがある場合は、両手で胸の辺りでしっかり掴みます。」… プールに移動して、実際に体操服を着たまま水の中に入ると、その”重さ”にびっくりした子どもたち。でも、だんだん慣れて、背浮きもできるようになってきました。高学年などは、みんなで”洗濯機”で水流を作ってから背浮きをしていました。

昨年度はコロナ禍のために実施できませんでいたが、講師の方から「低学年の子どもたちも、話をよく聞いていて、上手に浮ける子が多くなりましたね。」とのお言葉。水の事故に会わないことが一番ですが、もしもの時は教えてもらったことを、とっさに生かせるといいですね。

|

|

|

| 2021年7月16日(金) |

| 3・4年生、虫歯予防教室をしていただきました |

|

|

|

昨日7/15 (木)の5限に、3・4年生は「虫歯予防教室」を鈴木歯科医院様から指導していただきました。例年1学期に、3年生に教えていただいているのですが、昨年度はコロナ禍で実施できませんでした。そこで、今年度は3・4年生が教えていただきました。

「虫歯以外にも、特に歯茎をしっかりマッサージしないと、歯槽のう漏という病気になってしまいます。」「歯ブラシは鉛筆持ちで握って、1カ所を細かく20~30回こすります。」… パワーポイントで映像などを見せてもらいながら、詳しく説明していただきました。また、歯科衛生士様からも、きれいに歯を磨くポイントを丁寧に教えていただきました。

子どもたちは「歯槽のう漏になると、あんなに大変になるのか。」「家の人が夜の歯磨きについて話していたのは、正しかったんだ。」…と話していました。虫歯にかからないための知識と歯を磨くスキルを、ともに学べました。大変ありがとうございました。

|

|

|

| 2021年7月15日(木) |

| 3~6年、「科学研究の進め方」講座を受けました |

|

|

|

中・高学年は、昨日7/14(水)に、市理科センターからゲストティーチャーをお招きして、科学研究の進め方講座をしていただきました。それぞれ、1時間ずつ実験を交えて講座を受けました。

「バナナの上は甘いらしいです。バナナの上とはどっちでしょう?」「隠れているシマウマのおしりのしまは、縦じま?横じま?どちらでしょう?」…最初に、ふしぎクイズをみんなで考えました。そして次に、一人一人が紙を1枚使ってミニ研究をしました。「紙を1回より多く切って、地面に落ちるまでの時間が最も長い飛行物体を作ってみよう。」という課題でした。このミニ研究に子どもたちは、興味をもち燃えました。友達と試しの試合を何回もして改良したり、さらに新しい紙を使って違う発想からの”飛行物体”を作ったりしました。そして最後に、列のチャンピオンを決めたり、グランドチャンピオンを決めたりしました。

子どもたちは、テーマの決め方や条件設定などについて、楽しみながら学ぶことができました。

|

|

|

| 2021年7月14日(水) |

| 5年生、新潟県の水産業について教えていただきました |

|

|

|

5年生は、今日の3時間目に、社会科「水産業ではたらく人々」の一環として、新潟県漁業協同組合連合会からゲストティーチャーをお迎えして、新潟県の漁業について教えていただきました。

最初に、新潟県の漁法や採れる魚の種類などについて教えていただきました。新潟県は漁場に恵まれているため、たくさんの種類の魚が水揚げされているにもかかわらず、後継者不足のため生産量は年々減少しているのが現実だそうです。

その後、実際に漁師として働いておられる23才の男性の一日を例に、どんな仕事があるのかを教えていただきました。最後に、高級魚をできるだけ美味しく食べてもらうために、寺泊の漁師さんが行っている「神経締め」のVTRを見せていただきました。

子どもたちは「神経締めをした高級魚を食べてみたい」「大変だけどやりがいのある仕事だと感じた」などと振り返っていました。

|

|

|

| 2021年7月12日(月) |

| 高学年、ゲストティーチャーの水泳教室②を行いました |

|

|

|

5・6年生は、今日の3・4時間目に、外部コーチをお招きしての水泳教室の2回目を行いました。6/28(月)の1回目の後、天候の具合で今日が2回目の水泳教室になりました。

「1で足首を立てた後、2で足を引き付けて小指を壁に付けます。…」「5で水を蹴り終わった後、2秒待ちます。…」 今日はまず、平泳ぎの足に取り組みました。プールサイドに座っての丁寧な説明・練習の後、実際に平泳ぎの足のみの泳ぎにチャレンジしました。子どもたちは、アドバイスを聞きながら練習しました。後半は、前回も行ったクロールの息継ぎをさらに練習しました。

練習が終わった後、子どもたちは「平泳ぎは難しくてうまくできなかった。」「クロールは前より泳げた!」と、感想を話していました。時折雨が降る少し肌寒い天気でしたが、みんなが集中して練習に取り組みました。自分の課題を見つけながら、練習しながらさらに上達して欲しいです。

|

|

|

| 2021年7月9日(金) |

| 7月の全校朝会を行いました。 |

|

|

|

昨日7/8(木)の朝、7月の全校朝会を行いました。内容は、①片貝ジャガーズの大会報告 ②校長から、愛校心・郷土愛のお話 ③生活指導主任からの、第Ⅲ期のめあてのお話でした。

「洋々文庫は、図書館にあるよね。」 「この黒い石は、中庭にあったよね。知ってる、知ってる。」… 第Ⅱ期にかかわっての愛校心等の話では、東京片貝会の方からビデオを贈呈いただいたことから、今まで様々な方々から片貝小がいただいた物がある場所を、クイズ形式で出題しました。DVDプレーヤーや複合遊具・滑り台などの場所を、子どもたちは思った以上に知っていました。ただ、たくさんの方々からの寄付だとは、知らなかったようです。創立120周年や140周年に町内に配付した記念の下敷きに興味をもち、昼休みに校長室に見に来た子どもたちもいました。

偶然、東京片貝会「母校を励ます会」の会長さんから、図書費に使って欲しいということで、午後に書留が届きました。コロナ禍にもかかわらず、毎年本当にありがとうございます。子どもたちにも、また伝えていきたいと思っています。

|

|

|

| 2021年7月7日(水) |

| 2年生、野菜の収穫が始まりました |

|

|

|

2年生の畑で育てている野菜が、大きくなってきました。最近の雨と温かさで、ナスやキュウリ、ピーマン、ミニトマトなどが一気に大きくなり、実が収穫できそうになってきました。

「僕のキュウリがすごく大きくなって、3本も採れたよ!」「ナスがおばけみたいに大きくなってる!」… 子どもたちは、生活の時間に観察カードに成長の様子を記録したり、休み時間に袋とハサミを持って収穫したりしています。

今日は、2年生から「日頃お世話になっているので、採れた野菜を持ってきました。是非、食べてください。」と、教務室の職員にうれしい申し出があり、立派なナスをもらいました。きっと、これからどんどん採れると思うので、家でも食べられることでしょう。

|

|

|

| 2021年7月6日(火) |

| 低・中学年、水泳授業をしました。 |

|

|

|

1~4年生は、今日の午前中、時折雨が当たる中でしたが、水泳授業を行いました。最近ちょっと雨模様の日が続いていましたが、今日は2~3回目の水泳授業でした。

右の写真は、1年生がプールの底に沈んでいる「石」を拾って、籠に入れている様子です。「こっちにまだ石があるよ。まだ、拾ってない人、来て!」と、みんな水の中に頭を入れて、石を拾うことができました。また、左の写真は、2年生が「背浮き」をするポイントを聞いているところです。2年生も、「先生、見て見て。浮けるようになったよ」と、とても楽しそうでした。「お家のお風呂で顔をつけるのを練習してきた。」と報告をしてくれた子どももいて、授業以外でも努力していることがとても素晴らしいです。

プールに入るたびに、子どもたちはどんどんうまくなっています。水のこわさに打ち勝ち、ちょっとしたコツが分かると、格段に上達します。夏休みまでもうひと頑張り!

|

|

|

| 2021年7月5日(月) |

| 一日フリー参観にたくさんのご参加、ありがとうございました |

|

|

|

先週の7/2(金)に、1日フリー参観を行いました。朝早くから、たくさんの保護者の方からご来校いただきました。

1~5限の授業はもちろんのこと、休み時間の様子や清掃の様子、給食準備などの様子も見ていただきました。学年行事を行った学年もありました。特に5限は、全校一斉道徳ということで、それぞれの学年で子どもたちが「考える」道徳を目指して、取り組みました。「それぞれの立場で、思っていることが違う。」「自分ならどうするか?」…子どもたちは自分事として悩みながら考えていたのではないかと思います。

また、授業参観の後の学年懇談会やPTA救急法講習会にも、たくさんの方々からご参加いただきました。特に、救急法講習会では、夏休みのプール開放に向けて心肺蘇生法とAEDの講習をPTA体育部からしていただきました。1学期のまとめ・夏休みに向けて、それぞれ有意義な会になりました。

|

|

|

| 2021年7月2日(金) |

| 4年生、クリーンスポット大原に見学に行きました |

|

|

|

4年生は、昨日7/1(木)の午前中に、社会科「ごみのゆくえ」の学習の一環として、東小千谷にあるクリーンスポット大原に見学に行ってきました。今回は、資源ごみと燃やさないゴミのゆくえを確かめに行ってきました。

「資源ゴミは、機械と手作業で分けていきます。」「埋め立てゴミや焼却灰は、山形県までダンプカーで運んでいます。」… 子どもたちは、最初に施設の説明をしていただいたあと、構内を見せてもらいました。資源ごみの選別機や埋め立てゴミの最終処分場、梱包されたプラスチックごみの山…を見て回りました。

子どもたちは、見学の後、「カン・ビン・ペットボトルをあんなに素早く分けるなんて、作業員の人はプロだ。」「燃やさないゴミは形を変えて、生まれ変わるんだ。」と話していました。小千谷市の抱えるごみの問題にも、気付くことができて良かったです。学習したことを、日常生活の中で生かしていって欲しいです。

|

|

|

| 2021年6月30日(水) |

| 3~6年生、スポーツテストを実施しました |

|

|

|

今日の2・3限に、3~6年生は、スポーツテストを行いました。縦割りグループで各種目を回り、2人の学習ボランティアの方々にもお手伝いいただきながら、記録を計測しました。

「2回目の方が、3回増えたよ。」「練習の時より、2m記録が伸びた!」…反復横跳びや上体そらし、握力やソフトボール投げなど、今日は6種類の記録を取りました。それぞれ、2回ずつ計ってよい方が記録になります。50m走やシャトルランは、体育の時間を使ってすでに計測しました。

「ソフトボール投げが授業の時よりもとんだ。上学年はもっとすごくて、来年の自分たちの記録が楽しみです。」「練習の時よりも記録が良くなった。またやりたい。」と子どもたちは、感想を話していました。ボランティアの方からは「6年生が、グループを上手にリードしてましたよ。」とのお話もありました。

去年の自分の記録や県平均の記録を目安に取り組んできました。それぞれ成果も出たようで、よかったです。

|

|

|

| 2021年6月29日(火) |

| 科学クラブ、ゲストティーチャーの方と実験しました |

|

|

|

今日の6限に、4~6年生のクラブ活動がありました。科学クラブでは、市理科センター所員の方2名に来ていただき、2つの実験・工作をしました。

1つ目は、細長い薄いビニール袋で作った飛行機です。遠くまで飛ぶように色画用紙で翼や重りを工夫して付けて、飛ばして楽しみました。もう1つは、空気砲です。一人一人が、段ボールをガムテープで繋げたり穴をあけたりして作りました。そして、煙体験用の煙を発射して楽しみました。

科学クラブの子どもたちは、「翼の付け方によって、まっすぐ飛んだり曲がったりすることがわかった。」「ホントに煙が輪っかになって飛び出して楽しかった。」と感想を話していました。楽しい実験を通して、科学の不思議さに触れることができて良かったです。

|

|

|

| 2021年6月28日(月) |

| 6年生、県立歴史博物館に見学に行きました |

|

|

|

6年生は、先週6/25(金)の午前中に、社会科「国づくりの歩み」の学習の一環として、長岡市にある県立歴史博物館に行ってきました。縄文時代の人々の暮らしの様子や、新潟県に出土する火焔式土器などの実物もたくさん見せてもらいました。

最初に子どもたちは、歴史博物館ができた時に、展示品をどのように集めたり作ったりしたのかを記録したメーキングビデオを見せてもらいました。その後、それぞれの季節における縄文人の生活を表したジオラマを見て回りました。遺跡をもとに、細部までこだわって丁寧に表現してあることがわかりました。他にも、ヒスイや土偶、石器などの出土品も詳しく説明してもらいました。

子どもたちは、「人や建物・動物がリアルで、すごく再現できていて、その時の様子がよく分かりました。」「縄文時代の人々は、電気もガスも水道も食べ物も、全部自分で何とかしなければならなかったと知って、すごいなと思いました。」 …と振り返っていました。「歴史の面白さ」に触れた有意義な経験になりました。

|

|

|

| 2021年6月24日(木) |

| 4年生、清掃工場に見学に行ってきました |

|

|

|

4年生は、昨日6/23(水)の2~4限に、社会科「ごみのゆくえ」の学習の一環として、時水にある清掃工場に行ってきました。

まず、清掃工場全体の施設の説明をしていただいた後、質問に答えていただきました。そして、工場内を丁寧に見学させてもらいました。清掃車ごと重さを図る計量計や、清掃車からゴミを投入するプラットフォーム、そしてクレーンを操作して焼却炉に入れる管制室などを見せていただきました。子どもたちは、所員の方が交代しながら、24時間ゴミを燃やし続けていることに驚きました。

子どもたちは、「分別をしないと焼却炉が壊れるし、環境に悪い。分別をしっかりしたい。」「燃えるごみは燃やすと灰になることが分かった。その灰から点字ブロックが作られていることに驚いた。」と、感想や感謝の言葉を話して言いました。家庭から出た燃やすゴミが、どこでどのように処理されるのか、という疑問が解決してよかったです。これから、燃やさないごみやリサイクルごみについても、学習を進めていきます。

|

|

|

| 2021年6月23日(水) |

| 3年生、「水沢探検」に行ってきました! |

|

|

|

3年生は、今日の午前中に、次第に青空が広がる中、総合的な学習の時間の「伝えよう!水沢の自然と、自然を守る人々」の一環として、緑公園「水沢」に行ってきました。ゲストティーチャーとして、水沢保存会の5人の方々が来てくださいました。

「オニヤンマが羽化しているよ。ちょうど、ヤゴから出てきたところだ!」…水沢に行く途中にも、コオロギやバッタなど、たくさんの昆虫や植物を見つけることができました。そして、水沢の小川に入って、石の下や水辺の植物の下を網で探すと、サワガニやドジョウなどを捕まえることができました。

子どもたちは、ゲストティーチャーの皆さんに「たくさんの自然と出会って楽しかった!」「生き物や植物のことについて色々教えてもらい、うれしかった。ありがとうございました。」と、感想や感謝の言葉を話していました。身近にある豊かな自然を、体験することができました。これから自分たちが見つけた生き物について、詳しく調べていきます。

|

|

|

| 2021年6月21日(月) |

| 6年生、ゲストティーチャーをお呼びしました |

|

|

|

6年生は、先週6/18(金)と今日、外部講師の方々をお呼びして2つの教室を行いました。1つは人権擁護委員の方の「人権教室」、もう1つは小千谷法人会の方の「租税教室」です。

左は、人権教室の様子です。人権委員会の活動を紹介していただいた後、「コロナ禍でのうわさ話」をテーマにして、身近な「人権」問題について、自分ならどうするかを考えました。不確かな情報を、決めつけて拡散することは、人権侵害に当たることを、みんなで確認しました。

右は、租税教室の様子です。税金は、所得税・消費税など51種類もあることを確認した後、税金がない世界をテーマにしたアニメを見せてもらいました。「6年後には、皆さんも投票権があります。大事な税金がどのように使われるかをよく考えて、投票してください」というお話がありました。

それぞれ子どもたちは、「差別やいじめはダメ。人を思いやる気持ちが大切だと思った。」「税金がないと道路や橋も直せない。税金は大切。」と振り返っていました。ゲストティーチャーの方々の思いが子どもたちに伝わり、大変よかったです。

|

|

|

| 2021年6月18日(金) |

| 5年生、今年度最初のプールに入りました! |

|

|

|

今日の5・6限に、5年生は、全校に先駆けて、水泳授業をおこないました。青空の広がる大変蒸し暑い中、自分たちできれいにしたプールに気持ちよく入ることができました。

今日は、今年度初めての水泳だったので、1年生のころに練習した水慣れから練習を始めました。子どもたちは、澄んだ水の中で、面かぶりクロールやビート板を使ったバタ足と、だんだん難しい泳ぎにチャレンジしました。そして息継ぎありのクロールまで練習し、今までできるようになった泳ぎを思い出していました。

子どもたちは、練習が終わった後に、「気持ちよかった。」「まだまだ入っていたい。」と話していました。今のところ空梅雨のようなので、コロナ対応をしながら、他の学年も練習機会を確保していきたいと思います。水着の準備や検温・サイン等、ご協力をよろしくお願いします。

|

|

|

| 2021年6月17日(木) |

| 2年生、2回目の町探検に行ってきました |

|

|

|

2年生は、今日の1・2限に生活科「わたしたちのまち」の一環として、町内探検の2回目に出かけました。青空が広がり気温も上がり始めた中でしたが、今日は、二之町から四之町の本町通りの店の様子を中心に、元気に見て回りました。

「ここでは錦鯉も売っているんだね。」「マネキンがたくさんあって、服が売っているね。」「ここの店で、家の人とウナギを食べたことがあるよ。」… 町中を歩いてみて、初めて気付くこともたくさんありました。それを、探検カードにたくさん書き込んできました。

子どもたちは、学校に帰って来ると、「お店屋さんが、結構いっぱいあった。」「一之町方面と、お店の種類がちょっと違っていた。」と話していました。片貝町でたくさんの人が、いろいろな商売で働いていることに気付くことができました。

|

|

|

| 2021年6月16日(水) |

| 読み語りをしていただきました |

|

|

|

今日の朝学習の時間に、読み語りボランティアの方々から3・4年生に物語を読んでいただきました。今年度、2回目の読み語りでした。

右の写真は、3年生の学級の様子です。「どんぐりと山猫」の紙芝居を読んでいただきました。これは宮沢賢治の名作です。右の写真は、4年生のクラスの様子です。「夢は牛のお医者さん」という絵本を読んでいただきました。この絵本は、十日町市松代の女性の獣医さんの実話をもとにした物語です。

子どもたちは、「主人公が問題を解決するところがおもしろかったです。 」「夢に向かってがんばっていて、実現できたことに感動しました。」と話していました。とても子どもたちの心に残ったようです。今年度から、ボランティアの方々にネームプレートを用意しました。これからもよろしくお願いします。

|

|

|

| 2021年6月15日(火) |

| 「1年生とあいさつしようキャンペーン」が始まりました |

|

|

|

今日から、朝活動や20分休みの時間を使って、あいあい委員会主催の「1年生とあいさつしようキャンペーン」が始まりました。1年生と他の学年があいさつしたり自己紹介したりしながら、1年生と仲良くなることが目的です。

1年生が南・北運動場に分かれて、今日は2年生と4年生が、1年生と活動しました。「私の名前は、○○です。私の好きなことは、体育です。△さんの好きなことは、何ですか」…あいさつをした後、自分の名前を教えたり、聞きたいことを質問したりしました。

1年生は、あいさつが終わると、一人一人からきらきらシールをカードに貼ってもらっていました。このキャンぺーン以外にも、昼休みなどでは、6年生と1年生が一緒に遊んでいる姿が見られています。他の学年の子どもたちとも、早く親しくなれるといいですね。

|

|

|

| 2021年6月14日(月) |

| 6年生、片貝総合センターへ見学に行ってきました |

|

|

|

6年生は、先週の6月7日(月)に、社会科「わたしたちの暮らしを支える政治」の学習の一環として、片貝総合センターに行ってきました。大矢片貝町協議会長さんに、小千谷市や片貝町の少子化・高齢化への取組を教えていただきました。

「少子・高齢化が進むと、介護等にかかる費用負担が増えたり、シャギリなどの伝統文化の継承が難しくなったりします。」… 協議会長さんから、江戸時代からの片貝町の人口や、高齢者の生活を支える取組を教えてもらいました。そして、配食サービスのお弁当を作っている部屋や冷蔵庫、入浴サービスで使うお風呂なども見せてもらいました。

子どもたちは、「近くの人たちが助け合う”共助”が大事だ、という言葉が印象に残りました。」「住みやすく安心なふるさとを、協力し合って創りたい。」と、お礼の手紙に書いていました。今回の見学で、実際に行われている様々な施策を知り、”政治”を身近に感じることができました。見学をさせていただき、大変ありがとうございました。

|

|

|

| 2021年6月11日(金) |

| 先週、4年は酒座川に行き、5年は調理実習をしました |

|

|

|

5月31日から、第Ⅱ期「友達や地域のよさを見つけよう」が始まりました。スポフェスが終わり、各学年が、様々な学習活動を展開しています。今日は、先週行われた4年生と5年生の学習の様子をお知らせします。(遅くなってすみません。)

右の写真は、4年生が6月2日(水)に、総合的な学習の時間「守ろう。片貝の美しい川」の一環で、酒座川の上流に行った時の様子です。片貝城址に向かう途中で、川に入って生き物を探しました。アブラハヤやサワガニなどを、網で捕まえることができました。子どもたちは、「水沢にいなかった魚も、酒座川の上流にいたよ!」と喜んで話していました。

左の写真は、5年生が6月1日(火)に家庭科の時間で、調理実習をしている様子です。感染症対策をしながら、卵やニンジン・ブロッコリーなどを使ったサラダを、グループごとに作りました。6月下旬にある自然教室の野外炊飯の、予行練習でもあります。子どもたちは、終わった後「みんなで仕事を分担して料理ができた!」「自分たちで作ったからこそ、サラダやドレッシングが美味しかった!」と話していました。

それぞれ、楽しく有意義な経験がたくさんできました。

|

|

|

| 2021年6月10日(木) |

| 1~3年生、芸術鑑賞教室に行ってきました |

|

|

|

昨日6月9日(水)の午前に、1~3年生は、東小千谷小学校での芸術鑑賞教室に出かけました。今年は、4人のプロの音楽家の演奏を聴きました。

最初は、どんな音を奏るのか、バイオリンやダブルベース・フルートなど、1つずつの楽器を紹介してくれました。4種類の楽器を、音楽家の方々が、それぞれ個性豊かに演奏しました。そして、子どもたちもよく知っている「鬼滅の刃:炎」や「千と千尋の神隠し」などの合奏を聞かせてくれました。他にも、両手でそれぞれ三拍子・四拍子を刻む指揮などをみんなで体験し、いろいろな面から音楽を楽しむことができました。

子どもたちは、帰って来た後、「知っている曲を演奏してくれてよかった。」「両手で違った動きをするのは、とても難しかったけど、面白かったよ。」と話していました。もう1つの演劇鑑賞教室の会場では、感染症拡大防止のために劇団の訪問が延期になった中で、楽しみながら体験できてよかったです。

|

|

|

| 2021年6月8日(火) |

| 晴れた日の朝は、水くれ |

|

|

|

先日、環境委員会が行っている花の世話についてお知らせしましたが、各学年でも理科や生活科で、植物の世話をしています。スポフェス前後から、種や苗を植えています。

右の写真は、3年生の様子です。3年生は、ひまわりとホウセンカの種をプールや北校舎の周りに植えました。双葉の後に本葉も出てきました。植物の種類によって、種や葉っぱの形も違います。また左の写真は、1年生のアサガオを観察している様子です。中庭に置いてある一人一鉢の植木鉢から、3~4個の双葉が出始めました。朝には自分のペットボトルで、自分の植えた種に水をあげたり、生活科の時間を使って観察したりしています。「先生、芽が5つも出たよ!」と嬉しそうに話しかけてくれる子どもたちが増えてきました。

生き物を大事に育てるのは大変な作業ですが、”相手”を思いやりながら続けて欲しいものです。そして、”命”を実感できるといいなあと思います。

|

|

|

| 2021年6月7日(月) |

| 6年生、修学旅行に行ってきました② |

|

|

|

6年生修学旅行の2日目の様子について、です。

夜ぐっすり寝た(?)子どもたちは、朝食を素早く食べて、バスで最初の見学地佐渡金山に行きました。子どもたちは、鉱道を回りながら、昔の金山の様子をたくさんメモしました。そして、半数ほどの子どもがお目当ての「金の延べ棒」を触ることができました。2つ目の佐渡奉行所では、奉行所の機能を教えてもらったあと、4人での石臼ひきと、水を使った鉱石の選別作業を体験しました。重いものを運び砕く手作業の大変さや、少しの金も逃さない昔の人たちの工夫を知りました。

また、トキ保護センターに着く前に、子どもたちは、バスの中から空を飛ぶトキを見ることができました。ガイドさんも教職員も、びっくりでした!センターでも、ヒナが親鳥から餌をもらう様子や、巣立つ練習をする様子を観察しました。

2日間を通して、子どもたちは、「あっという間だった。」「疲れたけど、たくさんの経験をしてとても楽しかった。」と話していました。お家の方々に、たくさんのお土産話もして、充実した修学旅行を振り返ったことでしょう。

|

|

|

| 2021年6月4日(金) |

| 6年生、修学旅行に行ってきました!① |

|

|

|

6年生は、今週の6月2・3日に佐渡に修学旅行に行ってきました。2日とも大変いい天気に恵まれ、たくさんの体験を行うことができました。今日は、1日目の様子をお届けします。

両津港でカーフェリーから下りた後、最初に金井能楽堂で太鼓体験を行いました。長い間鼓童で体験教室をしていられた「しんちゃん先生」から、1人1台の太鼓を目いっぱい使って、楽しく教えていただきました。2つ目の体験は、小木港まで行ってのたらい船体験でした。なかなか前に進むのが難しいのですが、何人かの子どもたちは、センスよくどんどんと進むことができました。そして、3つ目の体験は、西三河ゴールドパークでの砂金取り体験です。パンという皿状の道具を使って、徐々に砂を流していって、最後に残った砂金を探すのです。最高16個の砂金を集めたツワモノもいました!

子どもたちは、海に沈むきれいな夕日と、ホテルの豪華な夕ご飯、新穂の鬼太鼓を見て、大満足の1日目でした!

|

|

|

| 2021年6月1日(火) |

| 2年生、野菜の苗を植えました |

|

|

|

2年生は、先週金曜日28日に、生活科「わたしたちの野さいばたけ」の学習の一環として、野菜の苗を植えました。場所は、北運動場と北校舎の間の畑です。

「苗が折れないように指で挟みながら、ポットをひっくり返して苗を出しますよ。」…一人一人が、自分の選んだ野菜の苗を、丁寧に植えました。野菜の種類は、ナスやミニトマト、ピーマンなどです。そして、畑の畝は、先日、ボランティアコーディネーターの方を通して、学習ボランティアの方々から作っていただきました。

子どもたちは、植えながら「もっと土をかけてあげよう。」「すくすく大きくなってほしいな。」と話していました。これから自分の野菜に、水やりなどの世話を自分で責任をもってしていきます。夏には、大きな野菜がたくさん採れるといいです。

|

|

|

| 2021年5月31日(月) |

| 5・6年生、プール清掃を頑張りました |

|

|

|

5・6年生は、先週金曜日の28日の午後に、延期していたプール清掃をしてくれました。プールには、予めEM菌を培養したものを、2週間前に入れておきました。

最初に、プールの底に溜まったヘドロ状の葉っぱを、スイーパーやちり取り・バケツを使ってプールの外に出します。子どもたちは、手足の汚れを気にせず、かき集めてくれました。後半は、構造上流れにくい排水溝に、葉っぱを取り除きながら水を送り込む作業と、バケツリレーで水を汲み出す作業を並行して行いました。そして、仕上げにきれいな水で何回も汚れを流しながら、ブラシやスイーパーでピカピカにしてくれました。

終わった後、子どもたちは、「きれいになっていくのが分かってうれしかった。」「きれいになった。早く泳ぎたいな。」と話していました。これから水を張って、中旬ぐらいからプールを使い始めます。5・6年生のおかげで、水泳学習もはかどりそうです。

|

|

|

| 2021年5月27日(木) |

| 1年生、「サイン大作戦!」を始めました |

|

|

|

1年生は、今週から生活科「がっこうたんけん」の学習の一環として「サイン大作戦!」を始めています。当校に努めている教職員のところに行き、自己紹介をしながら、相手のサインをカードにもらうのです。

「今、お時間いいですか?ぼくの名前は、○○です。先生の名前は何ですか?」「私の得意なことは、体育です。先生の得意なことは何ですか?」…質問をきっかけに会話が始まります。子どもたちは、その場で話すことを考えながら、自分のことを語り、相手と親しくなっていっています。

子どもたちは、20分休みや昼休みも使って、サイン集めに校内を回っています。「おもしろいサインかいてもらったよ。」「○○先生と仲良くなったよ。」と話している子どもたち。運動会も終わり、1年生の姿がどんどんたくましくなっています。

|

|

|

| 2021年5月26日(水) |

| あいさつキャンペーン①が始まりました |

|

|

|

保小中連携事業の1つである「あいさつキャンペーン①」が、昨日から始まりました。片貝中学校の子どもたちは、今年度は小学校の校門前だけでなく、各町内にも立ってくださっています。また、町内のあいさつ隊の皆さんも、小中学生それぞれを見守ってくださっています。

今日は、片貝中学校の生徒会執行部の皆さんが、小学校の全校朝会にきてくれました。あいさつの意義などについて話したり、子どもたちにインタビューしたりしてくれました。他にも、悪い見本と良い見本を対比しながら、説明してくれました。右の写真は、手を挙げた3年生にインタビューしている様子です。

あいさつキャンペーン①の期間は今週末までですが、その後もずっといい挨拶を続けて欲しいと思います。

|

|

|

| 2021年5月25日(火) |

| 5年生、田植え体験をさせていただきました |

|

|

|

5年生は、今日の2・3限に、総合的な学習「名人の生き方を探ろう」の一環で、町裏の安達農園さんで、田植え体験をさせていただきました。子どもたちが田植えをする頃には、雨も上がり青空が広がってきました。

最初に、「六角」を転がした跡のところに苗を手で植える、昔のやり方で「田植え」をしました。その後、8条植えの大型の田植え機を使った田植えの様子を見せていただきました。そのスピードに、子どもたちはとっても驚いていました。

子どもたちは、見学から帰って来た後、「自分たちが食べているお米は、4か月しないと食べれないことを知って、ありがたみを知りました。」「人が植えるとこんなに大変なんだということが分かりました。」「8月の5・6日に花が咲くことが分かりました。」と振り返っていました。安達様からは、子どもたちの質問にも丁寧に答えていただきました。大変お忙しい時期に体験や見学をさせていただき、大変ありがとうございました。

|

|

|

| 2021年5月21日(金) |

| いよいよ明日が、スポフェス本番です! |

|

|

|

昨日は、雨の合間の青空が1日中広がるいい天気でした。おかげで、各学年のリレーや応援団・鼓笛隊など、時間を見つけて、外で練習を行うことができました。

「バトンがつながらないと、他の学年に迷惑がかかるんだよ。気合いれてやろう。」「応援と応援の間があかないように、素早くチェンジできるといいね。」…上の写真は、5年生の体育の様子と応援団の練習の様子です。子どもたちも、外での練習で、実際の動きの確認ができて、嬉しそうでした。

今日の午後からの運動会前日準備では、4~6年生が、雨のため、体育館の中での用具の準備と開閉会式の練習を行いました。天気予報だと、これから天気が回復するようなので、予定通りできることを期待しています。

|

|

|

| 2021年5月19日(水) |

| スポフェス全体練習を体育館で行いました |

|

|

|

昨日予定していたスポフェス全体練習を、天候とグラウンドの関係で、今日の2・3限に延期しました。ですが、今日も天候等が悪く、南運動場で開閉会式や応援合戦を中心に全体練習を行いました。また、放課後には、鼓笛隊の隊形移動の練習も、体育館で行いました。それぞれ練習しながら修正し、スムーズに活動できるようになってきました。

子どもたちは、今の条件の中でできることを精一杯やっていたと思います。当日まで、もう少し時間がありますので、グラウンドでもばっちりできるように練習していきたいと思います。是非、天気が回復して欲しいものです!

|

|

|

| 2021年5月18日(火) |

| 環境委員会、花の苗を植えました |

|

|

|

昨日18日(月)に、環境委員会の子どもたちは、花の苗をセルロイドカップに植えて、花スタンドに飾りました。この花スタンドは、町裏の黒崎鉄工所様がこの年度末に寄付してくださったもので、児童玄関前に置いてあります。

「マリーゴールドは、オレンジや黄色など、いろいろな色があるね。」「肥料があると元気に育ちそうだね。」…環境委員会の子どもたちは、20分休みや昼休みを使って、花を植えたり飾ったりしました。マリーゴールドの他にも、サルビアやベゴニア・ペチュニアなどもあります。

子どもたちは、「お花の水やりは曜日で当番を決めよう!」と話していました。これから、毎日の世話が始まります。いただいたフラワースタンドを有効に活用していきたいと思います。黒崎鉄工場様、誠にありがとうございました。

|

|

|

| 2021年5月17日(月) |

| 4年生、新潟市に校外学習に行ってきました |

|

|

|

4年生は、先週の金曜日14日に、社会科と理科・総合的な学習の一環として、新潟市方面に校外学習に行ってきました。見学した箇所は、新潟空港・自然科学館・新潟県庁です。

自然科学館では、グループごとに館内を見学・体験した後、みんなで昼食を食べたり、プラネタリウムを見たりしました。科学の面白さを体感することができました。また、県庁では、展望回廊から県都新潟市を見渡したあと、日本道路交通情報センターや県議会議場を見学させてもらいました。ニュースなどで取り上げられたり、テレビやラジオに情報を発信したりするので、こんな機会でないとなかなか見学できない場所でした。

子どもたちは、見学から帰ってきて「科学はすごいと思った。今度はお家の人と行ってみたい。」「県庁には、大事な場所がたくさんあることを知った。1日に110番が約350件あることに驚いた。」と振り返っていました。無事に見学に行けてよかったなあと思います。

|

|

|

| 2021年5月13日(木) |

| 4年生、小千谷浄水場に行ってきました |

|

|

|

4年生は、昨日5月12日(水)に、社会科「水はどこから」の学習の一環として、小千谷浄水場と北部浄水場に行ってきました。水道の水が、どこでどのように作られているかを、実際に見ながら所員の方に教えてもらいました。

「たくさん並んでいる池を使って、信濃川から取った水を泥を取り除いたり、薬品を入れたりして、きれいにしていきます。」「魚も使って、24時間きれいな水ができているか、調べています。」…できた水も飲ませてもらいながら、安心・安全な水を作るための様々な工夫や努力を教えてもらいました。

子どもたちは、見学を終えて帰って来た後、「川の水がきれいになっていくことに驚いた。これからは水を大切に使っていきたい。」「浄水場の仕組みを知ることができた。」「ろ過したばっかりの水は美味しかった。」と振り返っていました。水道水が、多くの人の力で、安全に気を配られて作られていることを知りました。

|

|

|

| 2021年5月11日(火) |

| スポフェス実行委員会、頑張っています! |

|

|

|

5月11日(火)の6限に、スポフェス実行委員会の3回目の活動がありました。4・5・6年の子どもたちが、応援団だけでなく、それぞれの委員会に分かれて自分たちの役割に取り組んでいました。

「色がはみ出さないように、細い筆を使って、外側から塗っていこうよ。」「まず、赤から丁寧に塗ってみよう。」…左の写真は、白組のグッズ係の様子です。マスコットを、3枚の白ボール紙にそれぞれ描いていました。右は、得点委員会の様子です。開会式や閉会式に使う、ショートコントの小道具を作っていました。

他にも、式典や広報・応援審査やスローガンなどの委員会の子どもたちもいます。今までよりも準備の時間を1時間減らしましたが、それぞれが意欲的に手際よく作業を進めていました。とても頼もしく感じました。楽しみです。

|

|

|

| 2021年5月10日(月) |

| 応援練習が、本格的に始まりました! |

|

|

|

今日の朝活動の時間から、応援団を中心にして、応援練習が本格的に始まりました。赤組・白組が、それぞれ南運・北運に分かれて練習しています。

「手を下から上に振り上げてる人がいるので、上から下に振り下ろしてください。」「ハイ!」「さっきよりも、声が大きくなったので良かったです。今度は、最初のオー!が、遅れないようにしましょう。」「ハイ!」…団長を中心に、指示や評価しながら、一人一人の子どもが頑張っています。

先週の5月7日(金)の応援団結団式の折に、校長から、3つの目指す姿が、提示されました。「ハイ!」という返事。「体全体で表す」。「隣りの人と合わせる」。応援団全員で、「心を一つにする」ことを目指して練習していくことでしょう。

|

|

|

| 2021年5月7日(金) |

| 6年生、佐渡金山出前授業を受けました |

|

|

|

昨日5月6日(木)の4時間目に、6年生は、修学旅行の事前学習の1つとして、佐渡金山出前授業をしていただきました。講師は、佐渡金山を世界遺産にする会の方にやっていただきました。

「上杉景勝が献上した佐渡の金を使って、豊臣秀吉は、大判小判だけでなく、黄金の茶室も作らせたんだよ。」…戦国時代から江戸時代にかけて、たくさんの金が掘られていたこと。それが日本の経済を支えていたこと。金のもつ5つの性質が今の電気製品にもたくさん使われていること。…など、たくさんのことを、学ぶことができました。

子どもたちは、出前授業が終わった後、「金の重さや価値が分かった。」「金山についてもっと調べてみたい。」といった感想をもちました。6月2・3日に予定されている修学旅行に向けて、佐渡に関する関心や意欲が高まり、よい学習になったと思います。

|

|

|

| 2021年4月30日(金) |

| 低学年の応援練習が始まりました! |

|

|

|

今朝、低学年は赤組・白組に分かれて、南運動場・北運動場でスポフェスに向けての応援練習が始まりました。教えてくれるのは、4~6年生のそれぞれの応援団です。今週の水曜日に、スポフェス実行委員会①が行われ、応援団だけでなく、スポーツフェスティバルに向けていよいよ全校が動き出したところです。

「エ~ル、用~意!」「おー!」「フレ~、フレ~〇組!」「フレフレ!○組。フレフレ!○組!」…1年生は、前にいる応援団や2年生の真似をしながら、応援の仕方を一生懸命練習していました。セリフだけでなく、腕の上げ方や構え方、声の大きさなど、練習しながら少しずつ覚えていきます。

応援団も実際に低学年の前に立ち、応援団としての自覚とやる気がさらに高まってきたようです。5月22日(土)の本番に向けて、全校の一人一人にとって、価値のあるスポフェスにしていきたいと思います。

|

|

|

| 2021年4月28日(水) |

| 下学年交通安全教室を行いました |

|

|

|

昨日に続き、今日の2・3・4限に、1・2・3年生が交通安全教室を行いました。

1年生は、今回徒歩で屋外でのコースを使っての練習でした。「必ず、右・左・右と自分の目で確認してから渡ります。」…指導員さんの見守りの下、1年生は、2グループに分かれて、グラウンドから「に組総合センター」・三之町信号機・学校の道順で行いました。子どもたちは、バス通りを安全に渡ることを重点的に行いました。

また、2・3年生は、自転車で体育館の専用コースを使いました。「右後ろを、乗る前・出発する前・降りる前と、3回確認すると交通事故が減ります。」…と、指導員さんから教えてもらいました。実際に、自分で運転しながら信号機や見通しの悪い交差点などでの乗り方を練習しました。

自転車も車両扱いです。自分もけがをしないだけでなく、他の人にもけがをさせないように気を付けて欲しいものです。

|

|

|

| 2021年4月27日(火) |

| 上学年交通安全教室を実施しました |

|

|

|

今日の2・3・4限に、4・5・6年がそれぞれ交通安全教室を行いました。片貝駐在さんや交通安全指導員の方々、市職員の皆さんなど、6名の方がゲストティーチャーとして子どもたちに指導してくださいました。

「バス通りでは、自転車は乗りません。」「とまれの線で、しっかりブレーキで止まって、車が来ないか確認します。」…青空の広がる中、子どもたちは、一人ずつ自転車に乗って、学校の正門をスタートしました。三之町の信号機交差点から「に組総合センター」前の横断歩道まで、自転車を押して移動します。そして、茶畑橋を渡ってグラウンドに戻ってくる、というコースを練習しました。

子どもたちは、「久しぶりに自転車に乗ったら、めちゃ危なかった。」「普段から、右左・後ろをしっかり見て、事故なく乗りたい。」と話していました。今日習ったことを生かして、これからも安全に気を付けて自転車に乗って欲しいと思います。

|

|

|

| 2021年4月23日(金) |

| 今年度最初の学習参観がありました |

|

|

|

今日の5限に、今年度最初の学習参観がありました。それぞれの学年の担任がほとんど入れ替わりましたので、子どもたちも教職員もドキドキの1時間だったと思います。

公開されていた授業も、学級活動・体育・国語・社会科・家庭科など、バラエティーに富んでいました。保護者の方に新潟県の交通機関について教えてもらったり、朗読の発表があったり、保護者の方にお茶を出したり…と、学年ごとにいろいろな学習活動が組まれていました。子どもたちは、それぞれ楽しみながら頑張っていたようです。

学習参観の後の学校説明会やPTA総会・学年懇談会にも、たくさんの保護者の皆様にご参加いただき、ありがとうございました。それぞれの組織が、良いスタートが切れました。今後とも、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

|

|

|

| 2021年4月22日(木) |

| 3年生、町内探検①に出かけました! |

|

|

|

3年生は、今日の午前中に、社会科「わたしたちのまちと市」の学習の一環として、学校の周りの様子を調べに出かけました。先日は屋上から町を眺めてみましたが、今日は、西側の十三畑方面に出かけました。

「中学校のグラウンドの下からだと、池津の方の田んぼまで見える。」「畑を耕している人もいるね。」「学校の裏手に神社があるのは、初めて知ったよ。」…青空の広がるいい天気の中、子どもたちは、探検バックのプリントにメモを取りながら歩きました。

見学から帰った後、子どもたちは、「西側は、自然がたくさんある豊かなところだとわかった。」「他のところには、家やお店がもっとあるんじゃないかな。」と振り返っていました。これから、南側や北側・東側などにも出かけて、土地の使われ方などを調べていきます。

|

|

|

| 2021年4月20日(火) |

| 1年生も児童会の仲間入り! |

|

|

|

今日の3限に、児童会行事の「1年生を迎える会」がありました。1年生が早く学校に慣れて在校生とも仲良くなれるように、という願いで行いました。

3年生の歓迎のダンスの中、6年生と手をつないで入場した1年生。ステージの上で、各学年の出し物を見せてもらいました。4年生はショートコントの始めの言葉、5年生は1年生への「ようこそコール」、2年生は、ダンスをプレゼントをしました。木遣天舞を踊っての6年生の終わりの言葉で、会が終わりました。

1年生も、覚えたての片貝小学校校歌と感謝の言葉を、みんなで返しました。とても楽しい会になりました。

会が終わった後、1年生の子どもたちは、「かっこよかった!」「どの学年もすごかったよ。」と話していました。1年生の入学をお祝いする気持ちが、きっと伝わったことでしょう。

|

|

|

| 2021年4月19日(月) |

| 2年生、1年生と一緒に学校探検! |

|

|

|

今日の2限に、2年生は、1年生と一緒に学校のいろいろな教室などをグループごとに巡る学校探検をしました。昨年度はついていく立場でしたが、今年は先輩として教えてあげる立場です。

2年生は、「1年生と学校探検に来ました。入ってもいいですか?」と部屋に入る前に了解を得たり、「これは、昔の校長先生の写真だよ。」と部屋にある品物などを教えたりしていました。1年生の子どもたちも、2年生と手をつないで、楽しそうにいろいろな部屋を巡っていました。