| 2021�N3��25���i�j |

| ���C�����s���܂��� |

|

|

|

�@����3��25���i�j�̌ߑO���ɁA���C�����s���܂����B8���̋��E�����A�ސE�E�h�]�ňٓ��ɂȂ�܂����A2�����ĔC�p�Ƃ��ė��N�x�����Z�ŋΖ����܂��B

�@�ЊL���ł̋Ζ����Ō�ɂȂ�6���̋��E�����A�X�e�[�W�ŕʂ�̈��A�����܂����B���̌�A�����̑�\�����������A�S�Z�����Ŏ蔏�q���Ȃ���u�Z�Z�搶���肪�Ƃ��I�`�����搶���肪�Ƃ��I�`�v�ƃG�[���𑗂�܂����B�ԑ�����̌�A�q�ǂ������̗�̊Ԃ�ʂ���6�����ޏꂵ�܂����B�q�ǂ��������܂𗬂�����A�]�o�E���ɕ���������p�������A�ʂ��ɂ��݂܂����B

�@���N�x�́u�`�[�����������v�̃����o�[�ł̊������A�������Ō�ƂȂ�܂��B��N�ԁA��ς��肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

| 2021�N3��25���i�j |

| �Ђ܂��w�N�A���Ƃ��߂łƂ��������܂��I |

|

|

|

�@3���Ƃ͎v���Ȃ��悤�Ȑ�̂��ƁA3��24���i���j�ɁA��74�Ə؏����^�����s���܂����B�Ђ܂��w�N26�����S��������āA���Ə؏�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�ݍZ���́u���j���̌��t�v�ł́A�e�w�N�Ƒ��Ɛ��Ƃ̎v���o�₨�j���̌��t���A�f���œ͂����܂����B���̌�̑��Ɛ��́u��o�̌��t�v�ł́A1�N����6�N�܂ł̎v���o�Ƃ��ꂩ��̌��ӂ��A���X�ƌ���܂����B�����āA�����O�������́u�Ђ܂��̖v�������������܂����B���l���̕ی�҂̕��X�́A�ڌ���}����p�������܂����B

�@�Ō�̊w��������ݍZ���̏j�����I�������A�O���E���h�̐�ɁA�u�Ђ܂��w�N�v�ւ̏j�C�̉ԉ��苿���A���ꂢ�ȐF�̉������Ȃт��܂����B

�@�Ђ܂��w�N26�����A���C�ɕЊL���w�Z�𑃗����Ƃ��ł��܂����B����̂܂��܂��̊�������҂��Ă��܂��I

|

|

|

| 2021�N3��23���i�j |

| 3�w���I�Ǝ����A�����I���܂��� |

|

|

|

�@3��23���i�j��1���ɁA3�w���I�Ǝ����s���܂����B3�w���̎��Ɠ�����51���ŁA�N�Ԃł�208���i1�N����207���j�ł����B

�@�u3�w���́A�X�L�[�Ɛ}�H���A���Ɋ撣��܂����B2�N���ł́A�����Ɠ��ӂɂȂ肽���ł��B�c�v�u�ۓJ�̈��p�ŁA�`����`���悤��4�N���ɒ��J�ɋ����܂����B���w�Z�ł͂���ɐV�������ƂɃ`�������W���Ċ撣�肽���Ǝv���܂��B�v�c�I�Ǝ��ł́A1�E6�N���̑�\����A3�w�����̐U��Ԃ��V�N�x�̌��Ӕ��\������܂����B

�@�u�`���v�������p������A�V������g�Ƀ`�������W������ł����[������3�w���ɂȂ�܂����B������ی�҂̊F�l�̂������ł��B���肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

| 2021�N3��22���i���j |

| 5�N���A���Ă��s�Љ�����c��Ɋ�t���܂��� |

|

|

|

�@5�N���́A�����̒��x�݂ɁA����J�s�Љ�����c��̕��X2���ɂ��Ă���t���܂����B���̂��ẮA�Љ�Ȃ���I�Ȋw�K�ŁA�����̈��B����̐��c�Ŏ��n�����Ă������������Ăł��B

�@���N�x�A�q�ǂ������́A�Љ�ȓ��ŐH�i���X�̖����w�K������A�R���i�ЂŌo�ϓI�ɍ����Ă�����X�������Ă��邱�Ƃ��w�肵�܂����B�����ŁA���B���番���Ă������������Ă��A��������̐l�ɖ𗧂Ăė~�����Ƃ����肢����A�u�t�[�h�o���N�v�Ɋ�t���邱�Ƃɂ����̂ł��B���ẮA�������c��o�R�Œ����n��̃t�[�h�o���N�ɓ͂����܂��B

�@�q�ǂ������́A�u���Ă������ɋꂵ��ł���l�̂��߂ɂȂ�Ɗ������B�v�u���т��ɐH�ׂ��Ȃ��l�����Ȃ��Ȃ鐢�̒��ɂȂ�Ɨǂ��ȁB�v�Ɗ��z�������܂����B��N�ł��ƁAPTA�o�U�[�Ŕ̔������蕟���{�ݓ��Ɋ�t�����肵�Ă��܂����B���B����̂��Ă��A�l�̖��ɗ��Ă��Ă悩�����ł��B

|

|

|

| 2021�N3��19���i���j |

| ��w�N�A����J�ɍZ�O�w�K�ɍs���Ă��܂��� |

|

|

|

�@�����̌ߑO���ɁA�����Ȃ̊w�K�̈�Ƃ��āA����J�s���̌����{�݂̌��w�ɍs���Ă��܂����B���w�����́A�u�ь�̗��v�Ǝs���}���قł��B

�@�u�傫�Ȃ��ꂢ�Ȍ�����ς�����ȁI�v�u�ь�Ɏ���Ȃ߂�ꂿ������I�v�ƁA�����������Ă����q�ǂ������B�����𓊂���Ƃ�������̋ь����Ă��܂����B

�@�s���}���قł́A�{�݂�������Ă��������A�{�̎���������Ă����������肵�܂����B�����āA���ۂɖ{��I�肵�܂����B

�@�A���ė�����A�q�ǂ������́u���x�͉Ƃ̐l�Ɩ{����ɍs�������ȁB�v�u�ь�����������ʂ�ʂ邵�Ă�����v�Ƙb���Ă��܂����B���ꂩ����A����J�s�S�̂ɂ������������ė~�����Ȃ��Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N3��17���i���j |

| ��搶�A���肪�Ƃ��������܂��� |

|

|

|

�@�����́A�p�ꋳ�琄�i�ψ��̐�搶�̋Ζ��ŏI���ł����B�T���搶�̑����10�����炨�߂��������A�S�Z�̊O���ꊈ���E�O����Ȃ̊w�K�Ɍg����Ă��������܂����B

�@���̎ʐ^�́A������1����4�N���̊O���ꊈ���ŁA�O���[�v�R�I���G���e�[�����O�̗������|�C���g�ŁA�q�ǂ������Ɖp��b�����Ă���ꂽ�Ƃ���ł��B�E�̎ʐ^�́A3����6�N���̊O����ȂŁu�l�����ăQ�[�������Ă���Ƃ���ł��B���ɂ��uNo�@���{��IEnglish�œ`���悤�Q�[���I�v�Ȃǂ����܂����B���ꂼ�ꗬ���傤�ȉp��ŁA�q�ǂ������ɘb�������Ă��������Ă��܂����B

�@��搶����́A�����̕����Łu���C��Hello!�ƈ��A�����Ă����Џ��݂̂�Ȃɉ��̂����T�y���݂ł����B���ꂩ����y�����O������w�у��x���A�b�v���ė~�����ł��BThank

you and see you!�v�Ƙb���Ă��������܂����B���N�x�͓��Z�ł̂��Ζ��͂Ȃ������ł����A�����C�ł��Ă��������B���܂ł��肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

| 2021�N3��16���i�j |

|

|

|

|

�@��T��3��12���i���j�̒��x�݂ɁA6�N����Ấu���肪�Ƃ��搶�̉�v���̈�قōs���܂����B���e�́A���Ċ���O���[�v�ł�������X�[�p�[�h�b�`�{�[���ł��B

�@���E����6�N���`�[���ŁA�����o�[�ウ��A�����i�B�l���F�����j��B�����i�����������F���y���݁j��2���������܂����B�ق�킩��B�������I���ƁA���̒j���E����6�N���j�q�ɂ��\�t�g�o���[�{�[���̍���������ь����܂����B�{�[�����J�[�u��z�C�b�v������A�����������邽�߂ɃX���C�f�B���O�L���b�`������ƁA��������̂P�`5�N���̊ϋq���吷��オ��I�݂�ȁA�C�����������������܂����B

�@6�N���́A�I�������u�ō��Ɋy���������B�܂���肽���B�v�u�搶���Ɋy����ł��炨���Ǝv�����̂ɁA�����������y���������B�v�Ƙb���Ă��܂����B�����ƁA���w�Z�̊y�����v���o�̂P�ɂȂ������Ƃł��傤�B

|

|

|

| 2021�N3��12���i���j |

| �V�N�x�Ɍ����Ă̒����q�ǂ�����s���܂��� |

|

|

|

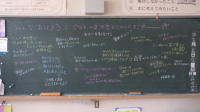

�@������3���ɁA�S�Z�ő�4���q�ǂ�����s���܂����B���ꂼ��̒����ɕ�����āA���N�x�̔��ȂƐV�N�x�Ɍ����Ă̏��������܂����B

�@�܂��A6�N���𒆐S�ɏW�����Ԃ�ᓹ�̕������E���A�Ȃǂɂ��āA�e�o�Z�ǂ̐U��Ԃ���s���܂����B�����āA�V�N�x�̖��������܂�ƁA���悢��i���5�N�����Ƀo�g���^�b�`�ł��B�V�o�Z�ǂ̕Ґ��̊m�F��������A���ۂɐV�ǒ���擪�ɕ��肵�܂����B�V�P�N��������o�Z�ǂł́A���ꂪ�}���ɍs���̂��E���ꂪ�莆�������ĐV1�N���̂���ɂ������ɂ������Ȃǂ����߂܂����B

�@���T����́A���ۂɐV�o�Z�ǂŕ���œo�Z���܂��B�q�ǂ��������m�⒬�̐l�ɂ����C�悭���������Ȃ���A���S�ɋC��t���ēo�Z���Ă��ė~�������̂ł��B�����̈��p�����I���A���̂܂ɂ����Ǝ��܂�2�T�Ԃ��܂����c�B

|

|

|

| 2021�N3��11���i�j |

|

|

|

|

�@���T��8�`10���̒��x�݂ɁA�T�N���̃X�|�[�c�ψ����ẤA�X�[�p�[�h�b�`�{�[�����s���܂����B1�O���[�v���̂��Ċ���ǑR�ŁA���ꂼ��1�������s���܂����B

�@�{�[���ɓ��Ă�ꂽ��A�O�ɏo��͕̂��ʂ̃h�b�`�{�[���Ɠ����ł����A����O��ɕ�����ĂԂ������̂ł͂���܂���B�@�{�[�����݂�Ȃ����œ�����B�i����̎q�ǂ��������Ɠ�����ƁA�R������w��������܂��B�j�A�G�ɂԂ�����A�G���������{�[������������L���b�`����ƁA�O�ɏo����������������B����2�_���傫���Ⴂ�܂��B���w�N���w�N���A��������{�[�����L���b�`����Ɓu�I�[�I�v�̊������オ��܂����B�X�|�[�c�ψ���I���̃z�C�b�X����炷�ƁA�ϋq�̎q�ǂ��������܂߂đ吷��オ��ł����B

�@5�N���̎q�ǂ������́u�U�N���₢���Ȋw�N�ƈꏏ�ɗV�Ԃ��Ƃ��ł��ėǂ������B�v�u�݂�Ȃ��y�������ɗV��ł�������A�听�����B�v�ƁA���z��b���Ă��܂����B�ݍZ���ɂƂ��āA6�N���ƈꏏ�Ɋ��𗬂��Ō�̎v���o�ɂȂ������Ƃł��傤�B

|

|

|

| 2021�N3��10���i���j |

| 5�E6�N���A�L�����A����u������܂��� |

|

|

|

�@5�E6�N���́A�����3��9���i�j��3�E4���ɁA�����w�K�̈�Ƃ��ăL�����A����u������s���܂����B���ƁE⽍��Ƃ̖��V�@�G�搶���Q�X�g�e�B�[�`���[�ɂ��������āA���ۗ�������ɂ��ʂ�����e�����b���������܂����B

�@�u���{�l�́A�T�b�J�[���{�[��������X�|�[�c���Ǝv���Ă��邯��ǁA���[���b�p�̐l�����́A�{�[����D���X�|�[�c���Ǝv���Ă���B�v�u���[���b�p�̏��w���́A3�����̉ċx�݂ɗF�B�Ɠd�ԂŊC�O���s�ɏo�����܂��B�v�c�����̘b�����łȂ��A�C�^���A�̑�w�ŋ�������A�����̊O���ōu�������肵���o�������ƂɁA���{�Ɖ��Ă̍l������x�̈Ⴂ�Ȃǂ�b���Ă��������܂����B

�@�q�ǂ������́A�u�����̍l����\�����邱�Ƃ͋�肾���ǁA�撣�肽���B�v�u�����͎c��̏��w�Z�����ł��c�����Ƃ��Ȃ��悤�ɁA��������Ɖ߂��������B�v�ƁA�u����U��Ԃ��Ă��܂����B��������l���E�v���M���邱�ƁA�`�������W�𑱂��邱�Ƃ��A�厖�ɂ��Ă����ė~�����Ȃ��Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N3��9���i�j |

| 3�N���A�����̌��w�K���s���܂����I |

|

|

|

�@3�N���́A���3��8���i���j��1�E2���ɁA�����w�K�̈�Ƃ��ĕ����̌��������s���܂����B����J�s�Љ�����c���2���̕����Q�X�g�e�B�[�`���[�ɂ��}�����A�Ԉ֎q�̌��Ƃ��N���^���̌������܂����B���ꂼ��̑̌��Ƃ��A�����鑤�Ɖ���鑤�̗�����̌����Ă݂܂����B

�@���N���^���̌��ł́A�����������Â炭�Ȃ�w�b�h�z����t������A���삪�����Ȃ艩�F�������Č����郁�K�l����������A�����Ȃ��Ă����Ԃɂ���т�t�����肵�āA�K�i�̏�艺��┢�ŏ��������̂��܂ޑ̌������܂����B�܂��A�Ԉ֎q�Œi����R�[����ʉ߂�����A�Ԉ֎q�������ŏ��~�E�i�[�ł��鎩���Ԃ������Ă����������肵�܂����B�@

�@�q�ǂ������́A�u����ȂɌ����Â炩������A���������ƒɂ������肷��Ƃ́A�v���Ă��Ȃ������B�v�u�����l�����������Ă��炷��ƁA�|���Ȃ��ȁB�v�u�̂��s���R�Ȑl�ɏo�������A���R�ɐ�����������悤�ɂȂ肽���B�v�ƁA�w�K��U��Ԃ��Ă��܂����B���̑̌����A����̐����ɂ������萶�������Ƃ����ł��ˁB

|

|

|

| 2021�N3��8���i���j |

| ���N�x�Ō�̊w�K�Q�ςƁA�w�N���k�����܂����I |

|

|

|

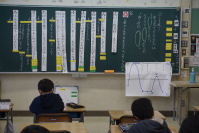

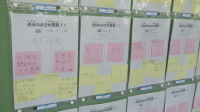

�@��T��3��5���i���j�̌ߌ�ɁA���N�x�Ō�̊w�K�Q�ςƊw�N���k�����܂����B�܂��A��2��w�Z�]���ψ����6���ɍs���A�ЊL���̖����̕��X�ɍ��N�x�̎�g�Ɨ��N�x�̕������ɂ��Ă��ӌ������������܂����B

�@�w�K�Q�ςł́A�e�w�N���H�v���Â炵�āA���������̐����̔��\���A����⓹���Ȃǂ̊w�K�����A�w�N�s���Ȃǂ��s���܂����B�����āA1�N�Ԃ̎q�ǂ������̐����̎p�����Ă��������܂����B���2���̎ʐ^�́A2�N����5�N���̕ی�҂̊F����́A�q�ǂ������ւ̉��������b�Z�[�W�ł��B�i1�N��������܂����B�j�w�N���k��̎��ɘb������ꂽ��A�����������肵�Ă��邱�Ƃ��A���Ɏc���Ă��������Ă��܂����B

�@�q�ǂ��������A�u���b�Z�[�W�����āA�܂�������C�����ɂȂ�܂����B�v�u�݂�Ȓ��ǂ��Ă����ˁB�ō��w�N�ł��撣���ĂˁB�Ƃ��A���낢�돑���Ă���Ă���B�v�ƁA�ƂĂ����ł��܂����B�����̊F����𒆐S�Ɏ��g��ł��������A��ς��肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

| 2021�N3��5���i���j |

| 1�N���A�y���݂Ȃ���^�����Ă��܂� |

|

|

|

�@1�N���́A2���ɃX�L�[���Ƃ�Z����Ɍ����Ẵ_���X����i���������ƁA���낢��ȓ�����g���đ̈�����Ă��܂��B

�@���̎ʐ^�́A�̈�p�_���g����2�l�g�ʼn^�����Ă���Ƃ���ł��B�ċz�����킹�āA����Ɩ_��|���Ȃ��悤�Ɏn�����Ɗ撣���Ă��܂����B����̂��Ƃ��z�����Ė_����������A�_�b�V���ő���̖_�����̂ł��B�܂��A�E�̎ʐ^�́A�����ێ��S�����Ă���Ƃ���ł��B2�`�[���ɕ�����āA�����̂����ۂ�����Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���A�G�̃����o�[�̃n���J�`�̂����ۂ����ɍs���܂��B�����l���Ȃ���A�y����ł��܂����B

�@�q�ǂ������́A�u�v������������������NJy���������B�v�u�܂������ȉ^�����������ȁB�v�Ƙb���Ă��܂����B�ǂ�ǂ�̂������Ƃ��A�D���ɂȂ��Ă����ė~�����Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N3��3���i���j |

| �Ί炪���ӂꂽ�Z�N���𑗂��I�B |

|

|

|

�@��������Ɉ��������A�Z�N���𑗂��̑�3�e�ł��B�����́A���w�N�̊���ł��B

�@�u1�N���Ƃ�������ɗV��Ŋy���������ł��B���肪�Ƃ��B4�������2�N���B�V�P�N���̂���{�ɂȂ��Ă��������B�v�@�c6�N���́A�e�w�N�Ƃ̎v���o�����ƂƂ��ɁA�G�[���𑗂�܂����B�����āA�a�s�r�́u�_�C�i�}�C�g�v�̃_���X���I������A�S�Z�Łu�_�C�i�}�C�g�v��x��܂����B

�@�V����5�N�������o�[�́u���݂̖����W���[�v�̊���̌�A5�N���́A6�N�����狳���Ă�������u�،��V���v��x��܂����B�����āA�u���x�͎������̔Ԃł��B�Ђ܂��w�N�̊F��������p�����ЊL���w�Z���A�����Ɩ��邭���C�Ȋw�Z�ɂ��Ă����܂��I�v�ƁA������������p�����ӂ�����Ă���܂����B

�@���ꂼ��̊w�N�̎q�ǂ������́A�u�U�N�����狳������،��V�����݂�Ȃ̑O�Ŕ�I���邱�Ƃ��ł��ėǂ������B�v�u�A���R�[�����炦�ăe���V�����}�b�N�X�ɂȂ����B�v�ƁA�U��Ԃ��Ă��܂����B���̑��ɂ��A���E�����_���X�Ɖ́E����ʁc�łЂ܂��w�N�Ɂu�͂Ȃނ��v��܂����B���Ɛ��̂Ђ܂��w�N�ɂƂ��Ă��A�y�����v���o�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N3��2���i�j |

| �Ί炪���ӂꂽ�Z�N���𑗂��I�A |

|

|

|

�@����Ɉ��������āA�Z�N���𑗂��̑�2�e�ł��B�����́A���w�N�̊���ł��B

�@�u�|���̎��A������邱�ƂJ�ɋ����Ă���A�݂�Ȃ̌��{�ɂȂ��Ă���܂����B�v�u���肪�Ƃ��A���肪�Ƃ��A�Z�Z�������肪�Ƃ��B�v�c3�N���́A�u���肪�Ƃ��R�[���v��S�����܂����B�Q�l�܂��͂R�l�g�ŁA6�N����l��l�́u���܂łɏ����Ă���������ƁE�����Ă���������Ɓv���Љ�܂����B6�N���́A�Ƃꂭ�������ɁA�ł����������ɕ����Ă��܂����B

�@4�N���́A�����ʁv�����S�����܂����B�~�j�R���g�̌�A�K���|����6�N���̑�\5���Ƒ��ƒS�C��I�т܂����B�����āA�J�E���g�_�E���̌�ɂW���̑�\���Ђ��������ƁA�u6�N���͂ڂ������̂Ђ܂�肾�v�u�����Ȃ��ɑ��ւ͂����v�̐��ꖋ�����ꂢ�ɊJ���܂����B�S�Z�̎q�ǂ��������A���ꂢ�ɏ���ꂽ���ꖋ�ƉԐ���ɑ��тł����B

�@3�E4�N���̎q�ǂ������́A�u���肵�Ă���Ă��ꂵ�������v�u�݂�Ȃŏ��������鎞���狦�͂ł��Ă��ꂵ�������v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�S�Z�̎q�ǂ��������������C�����ɂȂ�܂����B

|

|

|

| 2021�N3��1���i���j |

| �Ί炪���ӂꂽ�Z�N���𑗂��I�@ |

|

|

|

�@��T��2��26���i���j��5���ԖڂɁA�������Ấu�Z�N���𑗂��v���s���܂����B���ꂼ��̊w�N���A�Z�N���ւ̊��ӂ̋C������`���܂����B�����͂��̑�1�e�A��w�N�ł��B

�@2�N���́A�Z�N���̓��ޏ�Ƃ͂��߂̌��t��S�����܂����B�u���r���v�̋Ȃɍ��킹�āA�����������l�����_���X��̂����ς��ɕ\�����āA�Z�N�����}���܂����B������6�N�����ޏꂷ��Ƃ��́A�S�Z�̎q�ǂ��������A2�N���̃_���X��^�����Ă݂�Ȃŗx��A��ꂪ��ɂȂ�܂����B

�@1�N���́A�u�h��������v�̋Ȃł̃_���X�ƁA�v���[���g�n����S�����܂����B�_���X�ł́A���킢���ߑ��𒅂āA��������`�ϊ������Ȃ���y�����x��܂����B�����āA�莆�̃v���[���g���A�Z�N���͊��������ɂ��̏�œǂ�ł��܂����B

�@1�E2�N���̎q�ǂ������́A�u�݂�Ȃ����肵�Ă���Ċ����������B�v�u���܂����ǂ�Ă悩�����B�v�u6�N���ɂ��肪�Ƃ���`�����Ă悩�����B�v�@�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B��l��l�̎q�ǂ��������A���������Ɗ���ł��ėǂ������ł��B�@�@

|

|

|

| 2021�N2��25���i�j |

| �X�L�[���s�s��A���s���܂����I |

|

|

|

�@�����̒������̎��ԂɁA�u�V�������w�Z�X�L�[�����z�w���X�L�[���v�Ɍ����Ă̑s�s����s���܂����B����s��ꂽ�u�s�e�P�X�L�[���v�̌��ʁA����J�s�̑�\�Ƃ���2�����A2��28���i���j�ɂ�����ɏo�ꂵ�܂��B

�@�X�|�[�c�ψ���̃��[�h�Łu�t���[�t���[�Z�Z�Z�v�u�D���A�D���A�����v�c�ƁA�S�Z�œ�l�ɃG�[���𑗂�܂����B��\�I�肩��́u���~�Ɍ��܂��Ă����S�����s���邱�ƂɂȂ�܂����B�S�����ڎw����2�l�Ŋ撣���Ă��܂��B�v�Ƃ̗͋������Ӕ��\������܂����B

�@�Z������A�ЊL���̕�����̊�t�Ŕ��킹�Ă����������X�L�[�̏Љ�ƁA3��ނ̃��b�N�X��h���Ďx���Ă������郏�b�N�X�}���̕��X�̘b�����܂����B���̑��ł��A�u���ӖY�ꂸ�A1�b�����o���v��������Ă���邱�Ƃł��傤�B

|

|

|

| 2021�N2��24���i���j |

| �Z�����p�W�Ɍ����Ď��g��ł��܂� |

|

|

|

�@�e�w�N�ł́A���A3��1���i���j����n�܂�Z�����p�W�Ɍ����āA��T�����肩��}�H�̍�i���ɔM�������Ă��܂��B���̎����́A�ǂ̊w�N���ʼn�����Ă��܂����B

�@�u�Ŗ̂͂��܂ŁA�C���N����`���t���Ȃ��Ƃ���ˁB�v�u���̒����Ƀo�����������āA�l���ɐL���Ă���A�ۂ��C���Ă�����B�v�@�c���j����5�N�����A�}�H���Ŏ����̍�i��������Ă��܂����B����̎q�ǂ��������A�T�|�[�g���Ȃ���i�߂Ă��܂����B�ʼn掆��Ŗ���O���āA�����̍�i���ŏ��Ɍ���Ƃ����A��ԃh�L�h�L���ċْ�����̂ł��B

�@�P�E�Q�N���͎��ʼn�A3�N���̓X�`�����ʼn�A4�N���ȏ�͖ؔʼn�����Ă��܂��B�w�N�ɂ���āA������������F�����Ă�����A���낢��Ȕʼn悪����܂��B�i�E�́A6�N���̍�i�ł��B�j���ꂩ��e�w�N�̘L���Ɍf�����Ă����܂��B

|

|

|

| 2021�N2��19���i���j |

| ���w�N�A2��ڂ̔��R�X�L�[�����ɍs���Ă��܂��� |

|

|

|

�@3�E4�N���́A������2�E3�E4�����g���āA���R�^��������2��ڂ̃X�L�[�ɍs���Ă��܂����B�O��̐���Ƃ͑ł��ĕς���āA��̌��������邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�u�`�O���[�v���s���Ă���R�[�X�A�����Ƌ}�Ȃ��Ǒ��v���ȁH�v�@�u���v�ł��B�s���܂��傤��I�v�Ǝq�ǂ������B�w�N�����ŁA�`�E�a�E�b��3�O���[�v�ɕ�����āA�X�L�[���y���݂܂����B2��ڂ̍���́A�ł��邾������������}�ȎΖʂ��C�����悭���邱�Ƃ��A�߂��Ăɂ��܂����B�ŏ��́A�����̋N���ł��]��ł����q�ǂ������B�����������A����~��Ă��������ɁA�ǂ�ǂ��肭�Ȃ�܂����B

�@�q�ǂ������́A2��̔��R�^�������ł̃X�L�[�������I���āu�����œ]����NJy�����������A����͊���������đ�ς������I�v�u�X�L�[�A���܂��Ȃ����C������I�v�Ƃ��������z�������܂����B�����ƁA���N�x�͂���ɂ��܂��Ȃ��āA�C�����悭����邱�Ƃł��傤�B

|

|

|

| 2021�N2��18���i�j |

| 4�N���A�A���t�@�x�b�g�̕��K�����Ă��܂� |

|

|

|

�@4�N���́A���1���̊O���ꊈ���ŁA�A���t�@�x�b�g�̏������̕��K�����낢��Ȋ����������Ă���Ă��܂����B���Ƃ̍ŏ��ɂ͖���A�c�u�c�̋��ނ��g���Ẵt�H�j�b�N�X�i�����̗��K�j�Ɏ��g��ł��܂��B�����悭���Ă���R��L�̉��ɂ��āAALT�̐搶�ƈꏏ�ɐ�̈ʒu���m�F���Ȃ���J��Ԃ����ɏo���Ċm�F���Ă��܂����B

�@���ɁA�A���t�@�x�b�g�t���̓_��a����z�܂ŏ��ԂɂȂ��ł������Ȃ��Ɏ��g�݂܂����B�����ABC�̉̂������Ȃ���Ȃ��ł����ƁA�u�����ƁA����̓s�U�̊G����B�v�ƃs�U��p�t�F�̊G�����������Ă��܂����B�u�s�U�́A�A���t�@�x�b�g�ŏ����ƁA�����Q���������B���������s�b�U���������ˁB�v�ƍ��܂Ŋw�K�������Ƃ��v���o���Ȃ���A�X�y���������ʂ�����A���{��Ƃ̉��̈Ⴂ�ɋC�Â����肷�邱�Ƃ��ł��܂����B�Ō�ɂ́A6�`�[���ɕ�����āu�A���t�@�x�b�g�����`���Q�[���v���s���܂����B�搶���o�肵���A���t�@�x�b�g���A���̐l�̔w���Ɏw�ŏ����A�`���Ă����܂��B�Ō�̎q�ǂ��̓����ɁA�吷��オ��ł����B

�@�q�ǂ������́A�u�A���t�@�x�b�g�̏��Ԃ�����o���Ă����B�v�ut�Ƃ��͌`�����Ă��āA�w���ɏ����ē`����̂���������B�v�Ɗw�K��U��Ԃ��Ă��܂����B���낢��Ȋ������y���݂Ȃ�����K���āA�p��ɂ��e����ł����ė~�����Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N2��17���i���j |

| 3�E4�N���A�ǂ������Ă��������܂��� |

|

|

|

�@�����̒��w�K�̎��ԁA3�E4�N���́A�ǂ��{�����e�B�A�̕��X�ɁA��^�G�{�⎆�ŋ���ǂ�ł��������܂����B�Ⴊ�~�肵���钆�A���N�x�Ō�̓ǂ��ɗ��Ă��������܂����B

�@3�N���ł́A����̋��ȏ��ł��w�K�����u���`���`�̖v����L���ɓǂ�ł��������܂����B�܂��A4�N���ł́A�u�������̂����v�@�Ƃ������ŋ��ŁA�n����茻���̕����c�Ƃ������̐[�����b��ǂ�ł��������܂����B�傫�ȊG�{�œǂ�ł������3�N���́A���Ƃł̊w�K���N�ǂɂ���Ă���ɐ[�܂������Ƃł��傤�B

�@���N�x�̓ǂ��́A�ЂƂ܂������ŏI���ł��B�q�ǂ������ɂƂ��āA��ς悢�o���ɂȂ�܂����B���N�x�́A2�w���ȍ~�Ŋ��������肢���Ȃ���Ȃ�܂���ł������A���N�x�͗\��ʂ肨�肢�ł���Ƃ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N2��15���i���j |

| �V�P�N���𗬉�E�ی�҉���s���܂��� |

|

|

|

�@��T���j����12���ߌ�ɁA���N�x�̂P�N�����}���Ă̌𗬉�ƕی�҉���s���܂����B�𗬉�ł́A��1�N���ƌ�5�N�����N������ƌ𗬂��܂����B�ی�҉�ł́A�ƒ닳��u������w�Ɍ����Ă̏������̐���������܂����B

�@��1�N���́A�����ȂŊw�K���Ă��邨�͂����₯��ʁE����Ƃ�E���܉Ȃǂ̗̐̂V�т��A�N������ɗD���������Ȃ���ꏏ�ɗV�т܂����B�����čŌ�ɁA�ЊL���w�Z���Љ�邨�莆���A��l��l�ɓn���܂����B

�@1�N���̎q�ǂ������́A�u�ْ��������ǁA�y����ł��炦�Ă悩�����B�v�u�����͑�ς��������ǁA�N�����݂�Ȋ��ł��Ă悩�����B�v�ƁA������U��Ԃ��Ă��܂����B4���Ɍ����āA1�N����5�N���A�����ĔN��������A���҂��c��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ɂ��S�z�Ȃ��ƁE�s���Ȃ��ƁE���k���������Ɠ�������܂�����A�w�Z�܂ł��A�����������B

|

|

|

| 2021�N2��12���i���j |

| 3�N���A������w�K�����܂��� |

|

|

|

�@3�N���́A����2/10�i���j��3���ɁA�����I�Ȋw�K�̎��Ԉ�Ƃ��āA��������̊w�K�����܂����B��҂Ǝ�b�ʖ�҂̕����Q�X�g�e�B�[�`���[�ɂ��������A�u������w�K�v���s���܂����B

�@��b��p���[�|�C���g�̉f���Ȃǂ��g���Ȃ���A�u��҂̓��퐶���̒��ł̍H�v�v��u��҂ƃR�~���j�P�[�V��������鎞�ɋC��t���ė~�������Ɓv�Ȃǂ��A��̓I�ɋ����Ă��炢�܂����B�����āA��{�I�Ȏ�b����K������A���ۂ̏�ʂ�z�肵�ă`�������W���Ă݂܂����B

�@�q�ǂ������́A�u�O����A�������A��l���b�����Ƃ��厖�Ȃ��Ƃ����������B�v�u��b���킩��Ȃ��Ă��W�F�X�`���[�œ`��鎞������ƕ��������B�v�u�����s���R�Ȑl�̂��߂ɍH�v���ꂽ�������Ə��߂Ēm��܂����B�v�ȂǁA�w�K��U��Ԃ��Ă��܂����B���ꂩ�炳��ɁA�q�ǂ��������A���낢��ȏ�Q�������X�ɑ��Ă��A����̗���⊴�����Ɋ�肻����悤�ɂȂ��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N2��10���i���j |

| 5�E6�N���A���ۗ������[�N�V���b�v��̌����܂��� |

|

|

|

�@�����̌ߑO���A5�E6�N���́A�����I�Ȋw�K�̎��Ԃ̈�Ƃ��āA�V�����ۏ���w�̊w���̊F������Q�X�g�e�B�[�`���[�ɂ��}�����āA���ۗ������[�N�V���b�v���s���܂����B�u�����������ē�����O?�@�`�R���i�ɂ���Ă�舫���������E�̕s�����`�v�Ƃ����e�[�}�ŁA�e�w�N�Ŋw�K���܂����B

�@�q�ǂ������́A�O���[�v���������˂��A�C�X�u���[�N����n�܂�A�����̌����[�N�≷�x�v���[�N��̌����܂����B�����āA�V�^�R���i�ɂ�鐢�E�̎q�ǂ������̎�����A�����ʐ^�Ō����Ă��炢�܂����B���̌�A��w�����e�O���[�v�̃t�@�V���e�[�^�[�i�����o�����E�i��ҁj�ɂȂ�A���E�n�}�Ɏq�ǂ������̋C�t���⊴�z���ʒu�Â��Ă���܂����B

�@�q�ǂ������́A���[�N�V���b�v���I��������Ɓu�����n���ɏZ��ł���̂ɁA����ȂɊi�������邱�Ƃɋ������B�v�u���������͌b�܂�Ă���B��������Ȃ��l�̂��߂ɁA���������ɂł��邱�Ƃ͂Ȃ낤�c�v�Ɗ��z�������܂����B���ꂩ����n���Ƃ�������ŗl�X�Ȃ��Ƃ��l������q�ǂ������ɁA�Ȃ��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N2��9���i�j |

| 3�N���A����T�����\����s���܂��� |

|

|

|

�@3�N���́A���2�^8�i���j��2���ɁA�����w�K�̈�Ƃ��āu����T�����\��v���s���܂����B���q�l�Ƃ��āA�u�t�Ƃ��Đ���T���ɎQ�������������u�Ό�������v�̉��4���̕��ƁA4�N�����o�Ȃ��܂����B

�@�u����́A���ɑ�ɉԂɃT���K�j�A���R����܂��B���̈Ӗ��́c�v�@3�N���͔ǂ��ƂɎ��������̃|�X�^�[�̓��e�⒲�ׂ����Ƃ⊴�z�S���Ĕ��\���܂����B4�N���̎q�ǂ������́A���̔��\���Ď��₵����A�悩�����_�\�����肵�܂����B�܂��A�Ό�������̕�����́A���O�ɂ��肢�����q�ǂ������̎���ɁA���������Ă��������܂����B

�@3�N���̎q�ǂ������́A���\��I����āu�����������Ă��邱�Ƃ�������܂����B�v�u���A���������Ă���l���q�ǂ��̂���ɂ����ŗV��ł����Ƃ͎v���܂���ł����B�v�u�傫�Ȑ��Ŏ����̍l�����݂�Ȃɓ`�����Ă悩�����ł��B�v�u���ꂩ������R���ɂ��Ă���l�����邱�Ƃ�Y��Ȃ��B�v�ƁA������U��Ԃ��Ă��܂����B�ЊL�̎��R�L���ȁu����v����낤�Ɗ��Ă�����X�����邱�Ƃ��A�����ł��Ă悩�����Ȃ��Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N2��5���i���j |

| �X�L�[���s�s����s���܂��� |

|

|

|

�@�����̒������̎��ԂɁA�������{����鏬��J�s�e�P�X�L�[���E�s���X�L�[���̑s�s����s���܂����B���Z����́A2�����Q�����܂��B

�@�Z������́A���܂Ŏ��g��ł����X�L�[���S���̘J���ƁA�o�ꂷ��2���ւ̌��オ����܂����B���̌�A�S�Z�̎q�ǂ������̃G�[���ƁA��\�I��̌��Ӕ��\������܂����B�����ƁA�����́u�S�͂��o�����āA1�b��������o���I�v�u���ӂ�Y��Ȃ��v��2�_���撣���Ă���邱�Ƃł��傤�B

�@�����́A�R���i��Ŗ��ϋq�ł̑����{�ɂȂ�܂��B�������A����J�s���U�w�K�ہE�X�|�[�c�̃z�[���y�[�W����A�s�����xouTube�`�����l���̃��C�u�z�M�̃����N�����邻���ł��B����A�������Ȃ��炲�����������B

|

|

|

| 2021�N2��4���i�j |

| ��������p�����s���܂��� |

|

|

|

�@�����̒������̎��ԂɁA��������p�����s���܂����B�X�e�[�W��ɂ́A�ψ�����̐V���̈ψ��������т܂����B

�@�u�ŏ��́A���܂��s���Ȃ����Ƃ�����܂������A�݂�Ȃňӌ����o�������C�����āA�㔼�͊������X���[�Y�ɂȂ�܂����B���N�x���A��肪�������Ƃ��Ă��C�����Ȃ���撣���Ă��������B�v�c���ψ�����l��l����A�����̐U��Ԃ��V�ψ���ւ̊��҂��b����܂����B���̌�A�ψ���t�@�C���Ǝ�������̈����p���ꂽ��A�V�ψ����̂�����������܂����B�����ł��A���ꂼ��̈ψ���ł���낤�Ƃ��邱�Ƃ⎩���̌��ӂ����X�ƌ���܂����B

�@���T����A4�E5�N����̂̈ψ�����ɐ�ւ���Ă��܂��B���ɁA���߂Ĉψ�����ɎQ�����Ă���4�N���́A������Ċ撣���Ă��܂��B����͌ۓJ���p���ł������A���ƂɌ����Ċ������A�������p����Ă����܂��ˁB

|

|

|

| 2021�N2��3���i���j |

| �Z���̂v���|�e���H�����i��ł��܂� |

|

|

|

�@��T����Ǝ҂��Z�ɓ��ŁA�v���|�e���̍H����i�߂Ă���Ă��܂��B�e�Z�ɂ̊e�K�ɃA�N�Z�X�|�C���g��ݒu���A�^�u���b�g�[������C���^�[�l�b�g�ɐڑ��ł���悤�ɂ��邽�߂̍H���ł��B

�@���̕��j�ɏ]���A����J�s�ł͗ߘa2�N�x���܂łɁA�q�ǂ���l���̃^�u���b�g�����܂��B����ɔ����A���e�w�Z��Wi-Fi�H���������Ă���̂ł��B���T�ɂ́A�^�u���b�g���[�d�E�i�[���邽�߂̍H���╨�i�̔[�����n�܂�܂��B

�@���ۂɎq�ǂ��������g����悤�ɂȂ�̂́A�V�N�x����ł��B�E������́u�ǂ�Ȃ��Ƃ��ł��邩�A���N���N���܂��B�v�Ƃ��������������Ă��܂����B���������E�����A����̔g�ɏ��x��Ȃ��悤�A���p�̕��@�����C���Ă��������Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N2��2���i�j |

| 1�N���A�����͉J�ŃX�L�[���Ƃ��c |

|

|

|

�@�����́A�c�O�Ȃ��璩����J���~���Ă��āA�\�肳��Ă���1�E2�N���̃X�L�[���Ƃ��ł��܂���ł����B

�@�����ŁA1�N���́A�̈�قŒZ�꒵�т��g���āA�삯���꒵�тŃ����[��������A���ɂ������������肵�܂����B12������A����Ŕ��̎����т����K���āA�������܂��Ȃ�܂����B

�@��T�́A�V�C�ɂ��b�܂�A�E�̎ʐ^�̂悤�ɃO���E���h�ŃX�L�[���ł��܂����B�X�g�b�N�Ȃ��ŁA������ɕ�������]��ł��X���[�Y�ɗ����オ������ł���悤�ɂȂ�܂����B�̈�قŃX�L�[�𗚂����K�������̂ŁA�������Еt����������ł����B

�@1�N���̎q�ǂ������́A�u�X�L�[�͓]�Ԃ��NJy�����ȁB�v�u���̓X�L�[���ł���Ƃ����ˁB�v�Ƙb���Ă��܂����B���K���Ƃɂ��܂��Ȃ�̂ŁA�V�C�Ɍb�܂��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N1��29���i���j |

| �ۓJ���p����w�K�Q�ς��s���܂��� |

|

|

|

�@����ŋC�����Ăщ����钆�A�����̌ߌ�ɌۓJ���p����w�K�Q�ρA�w�N���k��A�o�s�`��\�ψ���Ȃǂ����{���܂����B��������̕ی�҂̊F�l�ɂ����Z���������A��ς��肪�Ƃ��������܂����B

�@�ۓJ���p���ł́A�R���i�Ή��ŁA4�`6�N�̎q�ǂ������ƕی�҂̕��X�݂̂ōs���܂����B�V���w������u�F����p�����`����������������p���܂��B�v�Ƃ̌��Ӕ��\�ƁA�Ђ���E�ȂȂ���ۓJ���̗͋������t������܂����B�܂��A5���̎��ƎQ�ςł́A���ꂼ��̊w�N�ō���E�Z���𒆐S�Ɏq�ǂ������̊w�K�̗l�q�����Ă��������܂����B�w�N���k��ł́A�e���ƒ��w�Z�ʼnۑ�E���ɂȂ��Ă���I�����C���Q�[���Ȃǂɂ��āA���������Ă��������܂����B

�@���ꂼ��̏�ʂł��ꂼ�ꐬ�ʂ����܂�āA�ƂĂ��悩�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N1��28���i�j |

| ���R�^�������ŁA���w�N�X�L�[���s���܂��� |

|

|

|

�@5�E6�N���́A�����̌ߑO���ɏ���J�̔��R�^�������Ƀo�X�ōs���A�m���f�B�b�N�X�L�[�����Ă��܂����B���܂�̃X�L�[���a�̒��A�ЊL���w�Z�̃O���E���h�ł͂Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��A�����������~�����K�����܂����B

�@�܂��A���R�ȃO���E���h����������l�q����A�`�E�a�E�b�̂R�O���[�v�ɕ�����܂����B�`�R�[�X�͂Q�����R�[�X���A�a�R�[�X�͍�ƂP�����R�[�X���A�b�R�[�X�͍�𒆐S�Ɋ���܂����B������`�������W���邤���ɁA�q�ǂ�����������]���ɁA�X�s�[�h�ɂ�����Ċ����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�q�ǂ������́A�u�|���������ǁA���邱�Ƃ��ł��ėǂ������B�v�u���̂������J�����[����܂����B�y���������B�v�Ɨ��K��U��Ԃ��Ă��܂����B

�@2���ɓ����Ă���A������x���R�ɍs���܂��B����ɁA�����������o�����X�悭��������A�C�����悭���艺�肽��ł���悤�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B�@

|

|

|

| 2021�N1��27���i���j |

| �u�Z����v�̂��߂̑�\�ψ���J����܂��� |

|

|

|

�@�����̒��x�݂ɁA5�N���̑����ψ����Â̑�\�ψ���J����܂����B�����̃e�[�}�́A2��26���i���j�ɗ\�肳��Ă���u�Z�N���𑗂��v�̃X���[�K������e�A�������S�ɂ��Ăł����B

�@�Q���҂́A�P�`�T�N���̃N���X��\�ƁA�P�E�Q�N���̐搶�ł��B�e�N���X�ł̘b�����������ƂɁA�R�̃X���[�K���Ă���P��I�т܂����B�u�Ђ܂��̂悤�ɂƂ������t�������v�Ȃǂ̈ӌ����o�āA�ŏI�I�Ɂu��������̂Ђ܂��w�N�I�Ђ܂��̂悤�ɂ����₯�I�v�Ɍ��܂�܂����B

�@�����ψ����N���X��\�̎q�ǂ������́A�u���߂Ă̑�\�ψ���ŋْ������B�v�u�U�N���Ɋ��ł��炦��悤�ȘZ����ɂ������B�v�Ƙb���Ă��܂����B�������܂����������S�ɉ����āA�����Ɍ����Ċe�w�N�����K�⏀�������Ă����܂��B�����ƁA���ӂ̋C���������ӂ��f�G�ȉ�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B

|

|

|

| 2021�N1��26���i�j |

| �V�ψ��������J����܂��� |

|

|

|

�@������6���ɁA���݂̖؎�����́u�ߘa3�N�x�V�ψ����������v���A�����o���ōs���܂����B���N�x�̈ψ���̔��Ȃ܂��āA5�N�����A�V�N�x�̊e�ψ���̌v��𗧈Ă������̂��A4�N����6�N���ɐ������܂����B

�@�u���������ψ���̏펞�����́A�T�ł���B�����~���B�c�v�e�ψ���A�����̖ڕW���Ȋ����A�Q�N�x����̈����p���E���P�_�Ȃǂ����������A�u���K�N�C�Y�v���o���܂����B�q�ǂ������́A�O����⁛�~�N�C�Y�Ɋy���݂Ȃ瓚���Ă��܂����B�����āA4�N������e�ψ���ɂ�������̎��₪���ꂽ��A6�N���̋��ψ�������͉������������b�Z�[�W������ꂽ�肵�܂����B

�@5�N���̎q�ǂ������́A������I�������A�u�ψ�����͑�ς����NJ撣�肽���B�v�u�V�������g�݂��ł���悤�ɁA�v��𗧂ĂĂ��������B�v�ƁA���ӂ�V���ɂ��Ă��܂����B���T�ɂ́A4�N���̈ψ���������܂�A2��4���ɂ͈ψ�����p�����\�肳��Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N1��25���i���j |

| 2�N���A�����悤�����у����h�ɏ��ҁI |

|

|

|

�@2�N���́A��T22���i���j��4���ɁA1�N���Ƌ��E���������āA���������ł�������̂��X���^�c����u�����悤�����у����h�v���J���܂����B���܂Ŋw�K���Ă��������Ȃ́u��������Â���v�̂܂Ƃ߂̊����Ƃ��čs���܂����B

�@2�N���̗V�у����h�ɂ́A�u�u�[�������Ƃ���v�u�~�X�^�[�܂Ƃ��āv�u�W�����v�Ń|�������h�v�u�ӂ˂�v�c�ȂǁA�P�P�̂��X������܂����B���ꂼ�ꂨ�X�ł́A1�N���ɃQ�[�������������A�V�ѕ��̌��{����������A���_�𐔂�����ƁA2�N���������̖������S���A�y���݂Ȃ������Ă��܂����B1�N���⋳�E�����A���낢��Ȃ��X������ăQ�[�����y����ł��܂����B

�@�u�����悤�����у����h�v���I��������ƁA2�N���̎q�ǂ������́A�u�������q�����đ�ς������B�v�u��������̂�����������ǁA�y����ł��炦�Ă悩�����B�v�Ɗ�����U��Ԃ��Ă��܂����B��������������Ċy���ނ����łȂ��A���������Ōv�悵�Ȃ��瑼�̐l�ɂ��y����ł��炤�o�����ł��āA�悩�����Ȃ��Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N1��21���i�j |

| �~�G�Ԃ̔��P�������{���܂��� |

|

|

|

�@������3���ɁA��3����P�������{���܂����B���N�́A�z��ʂ�ɂ�������̐ϐႪ���钆�ŁA�S�Z�Ŕ��ꏊ����o�H���m�F���܂����B

�@�q�ǂ������́A���x���Ɓu���J�n�I�v�̕����̌�A�h�Г��ЂƖh�����E���C�p�ŁA�_�ЂɌ��������H�ɔ����J�n���܂����B�ǂ̊w�N���q�ǂ������́A���̓r����ҋ@���Ă��鎞�E�Z�ɂɖ߂鎞���Â��Ɏw�����A���R�ƍs�����Ă��āA�ƂĂ����h�ł����B

�@�����ɖ߂�����̍Z�������ŁA����J�s��V�������A�u�ፑ�v�ł��邱�Ƃ����グ�܂����B�n�k��Ύ��ȂǂŔ��鎞�ɁA���̋G�߂Ƃ��낢��ȓ_�Ŏ���̏�����Ă��邱�Ƃ��m�F���܂����B��ЊQ�ɒ��ʂ��Ă��A�ł��邾����ÂɑΏ��ł���l�ɂȂ��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N1��20���i���j |

| 4�E5�N���A�ۓJ���p���Ɍ����āI |

|

|

|

�@4.5�N���́A������6���ɁA�ۓJ�����p���Ɍ����Ă̗��K�����܂����B��N�ł��ƁA�ۓJ���p����11�����ɍs���Ă��܂������A���N�x�͎q�ǂ�������2�w���̖Z�������ɘa���邽�߂ɁA1��29���i���j�̎��ƎQ�ς̓��ɍs���܂��B

�@6�N�����A5�N���ɒ��x�݂��g���ċ�����p�́A11�����猩���܂����B12���ɂ́A5�N���̎w���҂�ۑ��̃I�[�f�B�V�������I���A�p�[�g�����܂�܂����B�����A���x�݂Ɏ�����K����p�����������܂��B�ŋ߂́A4�E5�N�����A1�^29�i���j�Ɍ����āA���Ǝ��Ԃ��g���Ĉꏏ�ɑ̈�قŗ��K���Ă��܂��B

�@�q�ǂ������́u�w���҂����邱�Ɓv�u�݂�ȂƓ��������킹�邱�Ɓv����Ɉӎ����ė��K���Ă��܂��B���N�x�̈��p���́A�R���i�Ή��ŁA4�E5�E6�N��6�N���̕ی�҂̕��X�݂̂ōs���\��ł��B��낵�����肢���܂��B

|

|

|

| 2021�N1��19���i�j |

| ���w�N�A�X�L�[���Ƃ��n�܂�܂��� |

|

|

|

�@5�E6�N���́A������1�E2���ɁA���ܐ��Ⴊ���������钆�A�̈�ŃN���X�J���g���[�X�L�[���s���܂����B�w�N�ł̃X�L�[���Ƃ́A�S�Z�ō��������߂Ăł��B

�@�X�L�[���̎q�ǂ������̌��{��������A�O���E���h�̕��n���g���āA���i������_�C�A�S�i������K���܂����B�u�Z�Z����A���������i�ނȁ`�B�v�@���̌�A����g���Ċ��艺�����K�����܂����B�N���J���̃X�L�[�́A�����Ƃ��Œ肳��Ă��Ȃ��̂ŁA�^���ɑ̏d�������Ă��Ȃ��Ɠ]��ł��܂��̂ł��B�q�ǂ������́A�u�����������ǁA�y���������B���͂����Ƒ������肽���B�v�u�������̂��y�����B�������R�֊���ɍs�������B�v�ƁA�v���Ԃ�̃X�L�[�̊��G�ɁA�y����ł��܂����B�@

�@���T�ɂ́A1��ڂ̔��R�^�������ł̃X�L�[���Ƃ�����܂��B���������A�y�����A�C�����悭�����ė����Ƃ����ł��B

|

|

|

| 2021�N1��18���i���j |

| �X�L�[���̗��K���n�܂�܂����B |

|

|

|

�@�X�L�[���́A�~�x�݂���ЊL�N���J������̋��͂āA���R�^�������ŗ��K���J�n���Ă��܂��B�Z���ł��A��T���琅�j�Ƌ��j�̕��ی���g���āA���K���n�߂܂����B

�@15���i���j�̗��K�ł́A�_�C�A�S�i���␄�i�����Ȃǂ𒆐S�ɗ��K���܂����B�u�O�̃X�L�[�ɑ̏d���悹�āA�Б��ɒ�������Ă����B�v�u�O�ɐL�яオ��悤�ɂ��āA�X�g�b�N��˂��ĉ�����v�c�@�����Ŋ��o���m���߂Ȃ���A��{��{���K���Ă����܂��B

�@�q�ǂ������́A�u�����Ȃ��Ċy�����v�u�����ɂ��Ȃ�v�ƁA���z��b���Ă��܂����B���ی�Ɏ�����K���Ԃ͑�ϒZ���ł����A�݂�ȂŏW�����Ď��g��ł������Ƃł��傤�B�����āA�����Ƌꂵ�������z���āA�����̗͂�L���Ă����ė~�����Ɗ���Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N1��15���i���j |

| 3�N���A�ǂ�����Ƌʂɓd�C���ʂ邩�H |

|

|

|

�@3�N���́A���ȁu����������悤�v�̊w�K�ŁA�����͓d�C��ʂ����Ƃ�������ʂ��Ċw��ł��܂��B������5���ł́A�q�ǂ������́u�A���~�ʂ̂܂�肪�A�d�C��ʂ��Ȃ��̂͂Ȃ����낤�H�v�Ƃ����^����A������ʂ��ĒT��܂����B

�@�q�ǂ������̗\�z�́A�u�����Ƀe�[�v���͂��Ă���̂ł́H�v�u�t�B�������͂��Ă����Ă���܂��Ă���̂ł́H�v�ł����B�����ŁA�ʂ̓d�C��ʂ��Ȃ��Ƃ�����A���₷���2�����͂����āA���d���̖����肪�t�����ׂ܂����B�q�ǂ�������2�`3�l�g�ɂȂ��āA���͂��ċʂ̕\�ʂ̓h�����͂����A���d�����t�������������܂����B

�@����ƁA������������u�t�����`�I�搶�A�t������`�I�v�Ƃ̐��B�q�ǂ������́u���₷��ł͂�������A����ς�����v�u�͂����ƐF���ς���ċ������łĂ����v�ƁA�������番���������Ƃ⊴�z��b���Ă��܂����B�d�C�̕s�v�c�ɁA�܂�����邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

| 2021�N1��14���i�j |

| �����́A�Z�������ߑ��̂Q���ڂł��� |

|

|

|

�@�����́A����Ɉ��������Z�������ߑ��s���Ă��܂����B�S�E�U�N���������o���łQ���Ԃ��A�P�E�Q�N�����������łP���Ԏ��g�݂܂����B

�@���܂ŖѕM�̎�g�̗l�q�����`�����Ă����̂ŁA�P�E�Q�N�̍d�M�̗l�q�����`�����܂��B�V�t�ɂ悭�����u�t�̊C�v�Ƃ����Ղ̋Ȃ��Ȃ���A���J�ɏ������߂������܂����B

�@�P�N���́u�^�̐����ӎ����Ȃ���A�����v���߂��ĂɎ��g�݂܂����B�~�x�݂ɉƂł����P���Ă��������W�����Ȃ��珑���i�߂Ă��܂����B

�@�Q�N���́u�Ƃ߁E�͂ˁE�͂炢�E����E�܂���ɋC��t���āA���������`�ŏ����v���߂��ĂɎ��g�݂܂����B�܂��A���M�̎�������p���ɂ��C��t���܂����B

�@���T�P�^20�i���j����A�e�w�N�̘L���ɍ�i���f������܂��B���ƎQ�ς̐܂ɁA�������������B

|

|

|

| 2021�N1��13���i���j |

| �Z�������ߑ��n�܂�܂��� |

|

|

|

�@�~�Ⴊ��i�����J�ɕς���������A�Z�������ߑ��n�܂�܂����B�R�N���ȏ�́A���̎����o���̊W�Ŏ��{������U���čs���Ă��܂��B

�@�����́A�R�N���E�T�N�����Q���Ԃ��g���āA�����߂Ɏ��g�݂܂����B�R�N���́u�n�M�Ɛ܂�ɋC��t���āA���J�ɏ������I�v�A�T�N���́u12���ɏK�������ƂƓ~�x�݂̐��ʂ��o�����I�v�ɁA���ɋC��t���ă`�������W���܂����B

�@�u���J�ɏ�����悤�ɂȂ����I�v�Ǝq�ǂ��������b���Ă��܂����B�~�x�݂̗��K�̐��ʂ�����A�Q�w���̍�i�Ɣ�ׂāA�u�����E�傫���v������悤�ɂȂ�܂����B�܂��A�ׂ��M���g���Ė��O���o�����X�悭������悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@���̊w�N���A���ꂩ��u�S�W���v�Ŏ��g��ł����܂��B

|

|

|

| 2021�N1��12���i�j |

| 3�w���n�Ǝ��A���C�ɃX�^�[�g���܂��� |

|

|

|

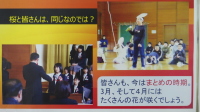

�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�N��������ɂ݂܂�ꂽ�V�����B��N������������̐�̒��ŁA3�w�����X�^�[�g���܂����B

�@�V�C�\��ő��x���߂���Ă��܂����̂ŁA�n�Ǝ���3���ɕύX���A�W�c���Z�ɐ�ւ��܂����B

�@����Ȓ��A�n�Ǝ��ł́A��l�̑�\��������u3�w���A�Z���Ɗ�������Ɋ撣�肽���B�v�u�ۓJ���̑��w���ɂȂ����̂ŁA������������p�������B�v�Ƃ̌��Ӕ��\������܂����B�Z������́A�u���̉ԉ�͊����Ŗڂ��o�܂��A�t��ڎw���Ă��ꂩ�炾��傫���Ȃ�B�F������A�܂Ƃ߁E�����̎O�w���Ɏ����̉ԉ��傫�����Ă��������B�v�Ƃ����b�����܂����B

�@��l��l�̎q�ǂ������ɂƂ��āA���S�E���S�Ŏ��葽��3�w���ɂȂ�悤�Ɏx�����Ă��������Ǝv���܂��B�������E�����͂����肢���܂��B

|

|

|

| 2020�N12��25���i���j |

| 2�w�����A�����ɏI�����܂��� |

|

|

|

�@���12��24��(�j�ɁA85���Ԃ�2�w���������I�����܂����B�傫�Ȏ����E���́A�����Ċ����ǂ̗��s�����Ȃ��A�ǂ������Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�u���݂̃L�b�Y�w�у����h�ł́A�݂�ȂƉ��ƐS�����킹�āA�傫���������邱�Ƃ��ł��܂����B�c�v�u���ɁA�Z�����撣�邱�Ƃ��ł��܂����B�c�v4���̏I�Ǝ��ł́A2�l�̑�\�������A2�w���Ɋ撣�������ƁE�S�Ɏc�������Ƃ\���܂����B�����āA�Z���̍u�b�ł́A�q�ǂ������́u�Ί�Ɛ^���Ȋ፷���v���ʂ��Ă���ʐ^���g���āA2�w����U��Ԃ�܂����B

�@�e�����ł��A�ʒm�\��z������A����b�J�[�Ȃǂ̕Еt���������肵�āA2�w������߂�����܂����B�~�x�݂��A�q�ǂ��������A�y�������C�Ɍ��N�ʼn߂����ė~�����Ɗ���Ă��܂��B

�@�F����A�悢���N�����}�����������B

|

|

|

| 2020�N12��23���i���j |

| 4�N���A�N���X�}�X�E�H�[�N�����[�����܂����I |

|

|

|

�@4�N���́A������1���̊O���ꊈ���Łu�w�f�������@walk rally�v�����܂����B2�w���Ɋw�K�����p��\���̂܂Ƃ߂Ƃ��āA�O���[�v���ƂɂV�̃`�F�b�N�|�C���g�����܂����B

�@�h�v�������@do you want for X'mas?" �`�F�b�N�|�C���g�ł́A�T���^�N���[�X��g�i�J�C�E�_�[�X�x�[�_�[��"Merry christmas!"�ƌ�������A�����̗~�������̓����p��œ`���܂��B���̌�A����Ɏ����������T�C������������肵�܂����B�܂��A���ɂ��w�������N�C�Y�ɓ�������A�U����Ă����A���t�@�x�b�g����ł��錾�t���������肵�܂����B

�@�q�ǂ������́A�u���낢��Ȑ搶�̗~�������������Ă悩�����B�v�u�C�^���A�ł́A�������v���[���g�������Ă��邱�Ƃ�m���Ăт����肵���B�u���܂Ŋw�K�������Ƃ�U��Ԃ�Ȃ���A�y�����O����̕����ł����B�v�Ɗ��z��b���Ă��܂����B�ƂĂ��y�����A�O���ꊈ���̂܂Ƃߊw�K�ɂȂ�܂����B

|

|

|

| 2020�N12��22���i�j |

| �X�L�[���A�x�[�X���b�N�X�������܂����I |

|

|

|

�@��T����A�X�L�[���́A�����̎g���X�L�[�Ƀ��b�N�X���������Ă��܂��B�N���X�J���g���[�X�L�[�́A���x�����b�N�X�������Ă͂͂����A�����Ă͂͂������Ȃ��犊���ʂ�����悤�ɂ��Ă����܂��B

�@���T���A�X�L�[���̎q�ǂ������́A�S���̐E���ƒ��x�݂Ƀ��b�N�X��Ƃ����Ă��܂��B�A�C������u���V�E�X�N���C�p�[�c�ȂǁA���낢��ȓ�����g���̂ł��B�����āA�u���V���A�L���ׂ̍����ʼn��i�K�������Ă����܂��B���Ԃ���Ԃ��A�ƂĂ��������Ƃł��B

�@�X�L�[���̎q�ǂ������́A�u������NJy�����I�v�u�������肽���I�v�Ƙb���Ȃ���A��Ƃ����Ă��܂����B����J�̔��R�^���������A�N���J���R�[�X���I�[�v�����܂����B�~�x�݂���́A���悢����ł̗��K���n�܂邱�Ƃł��傤�B

|

|

|

| 2020�N12��18���i���j |

| �������߂Ɏ��g��ł��܂�! |

|

|

|

�@��T���炢����A3�N���ȏ�̊w�N�ł́A�ѕM�ɂ�鏑�����߂Ɏ��g��ł��܂��B���N�́A���Ɏ����o���Ńu���[�V�[�g��~���āA�����G�Ń`�������W���Ă��܂��B

�@�u������̕G�����̒��S���ɂ���悤�ɁA������2���������č���܂��B�v�u�Z����E�ׂ���E�������������邩��A������E������E�傫�������ڗ����܂��B�v�c�@���ꂼ��̊w�N�̃`�������W���Ă��鎚�́A3�N�u���̏o�v4�N�u�������v5�N�u�ጎ�ԁv6�N�u���t�̕��v�ł��B���N�́A���Ɂu���E��E���v�ȂǁA��������������悤�ł��B

�@2�w���ɂ��������w�Z�ŗ��K������A�~�x�݂̉ۑ�Ƃ��Ă��`�������W���܂��B�u�]������邱�Ƃ⋭������邱�Ɓv�ɋC��t���ė��K�ł���ƁA����ɏ�B����ł��傤�B�x�ݖ����ɂ́A�Z���������ߑ�������܂��B��l��l�������̂�����i���ł���Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2020�N12��17���i�j |

| 1�E2�N���A�R�[�f�B�l�[�V�����g���[�j���O�Ƀ`�������W�I |

|

|

|

�@1�E2�N���́A��X�T�ƍ��T�ɁA2��˃R�[�`����u�R�[�f�B�l�[�V�����g���[�j���O�v�����Ă��������܂����B�����̗̑̂l�X�ȓ������ł���͂���މ^���ł��B

�@1��ڂł́A1�N���́A�t���t�[�v���g���āA�f�����W�����v�����肭�������肷�铮����̌����܂����B2�N���́A�~�j�n�[�h�����g���āA����Ȃ���W�����v�����ł̗l�X�ȓ����Ƀ`�������W���܂����B2��ڂł�2�w�N�Ƃ��A����̏���������W�����v���Č�����ς����肷�铮���Ƀ`�������W���܂����B�q�ǂ������́A�y�����̌���ʂ��āA���Y�����厖�Ȃ��Ƃ�g�̂������̎v���悤�ɑ��邱�Ƃ̓�����w�т܂����B�����āA��˃R�[�`����u�ǂ���̊w�N���A���s�����ꂸ�A�Ō�܂Ń`�������W���悤�Ƃ���p���������Ă����ł��ˁB�v�Ƃ��������t�����������܂����B

�@1�N���́u�����ȓ������ł��Ċy���������I�܂���˃R�[�`�ɗ��Ăق����ȁB�v�A2�N���́u�y�����������Ǔ�������B�����Ɨ��K����B�v�Ƙb���Ă��܂����B���ꂩ�犦���Ȃ��Ă���������̂����Ȃ���A�l�X�ȓ����E�^���Ƀ`�������W���Ă����ė~�����Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2020�N12��16���i���j |

| 5�N���A���сE���X�`���Ƀ`�������W�I |

|

|

|

�@5�N���́A��T10���i�j�ɉƒ�ȁu�H�ׂČ��C�I���тƂ݂��`�I�v�̊w�K�ŁA�����ǂɋC��t���Ȃ��璲�����K�Ƀ`�������W���܂����B����������́A����g���Đ��������тƁA�o�`����Ƃ������X�`�ł��B

�@�u�ϊ����̓����Ƃ��āA���ɐZ���Ă�����B�v�u���������A�卪�ׂ���������������Ȃ��H�v�c�@�O���[�v���ƂɁA���k���Ȃ��狦�͂������āA�ޗ�������Ă�u�����肵�Ă����܂����B�����āA�ǂ̃O���[�v�����������������o���オ��A�݂�ȂŎc�����H�ׂ܂����B

�@�q�ǂ������́A�u�ϊ�������o�`���Ƃ邱�Ƃ��ł��ėǂ������B�Ƃł�����Ă݂����B�v�u�菇�ʂ�ɂł����B���������������ł����B�v�ƒ������K�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B���̌o�����������āA�Ƃł��H��������`�������Ă����Ăق����Ȃ��Ǝv���܂��B�@

|

|

|

| 2020�N12��15���i�j |

| ��������~�i�F�ɂȂ������x�� |

|

|

|

�@�������~��n�߂���ŁA�w�Z�̎������������~�i�F�ɂȂ�܂����B���̂Ƃ���A�O���E���h�̐ϐ��30�������x�ł��B

�@����Ȓ��A��������������x�݂̎��ԂɌ��C�ɊO�ɔ�яo���Ă����q�ǂ����������������ł��B�����āA�F�B�Ɛፇ���������A��ʂ�]�����đ傫��������ƁA����������Ƃ������ɗV��ł��܂����B����ς�A�ፑ�̎q�ǂ������ł��ˁB

�@�q�ǂ������́A���ׂ��Ђ��Ȃ��悤�ɕ����𐮂�����A�傫�ȉ�����̉��ŗV�Ȃ��悤�ɋC��t���ėV��ł��܂��B�i����ł��A�����r�V���r�V���ɂȂ��Ă��܂����c;�D�M)�j�ƂɋA���Ă�����A���H�◬��a�̎���ȂǁA���S�ɋC��t���ĉ߂����ė~�����Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2020�N12��14���i���j |

| 2�N���A�����ȂŃu�[�������Â���I |

|

|

|

�@2�N���́A��T���琶���ȁu����Ă����ڂ��v�̊w�K�Ńu�[�������Â���ȂǂɎ��g��ł��܂��B�g�̉��ɂ���i�{�[���Ȃǂ̍ޗ����Ƃ��玝���Ă��āA���p���Ă��܂��B

�@�u�搶�A�����̂͂���܂�߂��Ă��Ȃ���B�ǂ���������H�v�u�啪�߂��Ă�����ǁB�v�c�����́A�k�^����Ŏ���̃u�[�����������ۂɔ���Ȃ���A���������H�v������A�`�����ǂ����肵�܂����B����Ă͎����E����Ă͎����Ƃ����������J��Ԃ��āA�u���͂������Ă݂悤�v�Ƃ����ӗ~�����߂Ă����܂��B

�@�q�ǂ������́A�u���������͌������������ȁB�v�u������͂����������ǂ��������B�v�ƋC�t���n�߂܂����B�q�ǂ������̍��̔Y�݂́u�ǂ�������A�����̂Ƃ���Ƀu�[�����������ǂ��Ă��邩�v�ł��B�݂Ȃ���A������܂����H���ЁA�q�ǂ������ɃA�h�o�C�X���I�F�B�Ə�������������A�������蒼���Ď��s���낵���肵�Ȃ���A�������[���ł���悤�Ɏ��g��ł������Ƃł��傤�B�S�[���̊����Ƃ��ĂP�N�������҂���u�����у����h�v��\�肵�Ă��܂��B

|

|

|

| 2020�N12��10���i�j |

| 3�N���A���ٍH��Ɍ��w�ɍs���Ă��܂��� |

|

|

|

�@3�N���́A����8���i�j�̌ߑO���ɁA�Љ�ȁu�H��œ����l�Ǝd���v�̈�Ƃ��āA�z�㐻�ٕЊL�H��Ɍ��w�ɍs���܂����B�J�̒��ł������A���C�ɕ����čs���Ă��܂����B

�@�H��ł́A�ŏ��ɁA��Ђ̊T���₨����ׂ��Ȃǂ̍����A�ЊL�H��œ��ɋC��t���Ă���_�Ȃǂ�������Ă��������܂����B�����āA��\�̎q�ǂ��Ɏ��ۂ̐�����ʂŎg���Ă��镞���𒅂����Ă��������A���َq������Ă���l�q�������Ă��������܂����B�O�ꂵ���q���Ǘ��̒��ŁA�傫�ȋ@�B���g���Ă�������̂��َq������Ă���l�q�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�q�ǂ������́A�u�H��ɓ���O�ɃG�A�V�����[�ŕ��̂��݂𗎂Ƃ��Ă���B�������B�v�u�@�B����ǂ�ǂ���ׂ����o�Ă���B������������ł���B�v�Ɗ��z��b������A���w��U��Ԃ����肵�Ă��܂����B�F���H�ɂ��I�ꂽ�Z�p���g���āA�H�v���Ȃ��炨�q����Ɋ��ł��炦�邨�َq�������Ă���l�q���A�w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

| 2020�N12��9���i���j |

| 1�N���A�����_�Ԓd�ɋ����A�� |

|

|

|

�@1�N���́A���8���i�j��1���ɁA�O�V�������_�ɂ���Ԓd�ɋ�����A���Ă��܂����B�J�̒��ł������A�ЊL�̉Ԃ̉�̎菕���̂������Ŗ����A���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�u�����ɂ͏�Ɖ��A�O�ƌ�낪����܂��B�A����Ƃ��́A�Ƃ��Ă��������ɂ��܂��傤�v�ƁA�ŏ��ɉԂ̉�̕�����A�����̐���������܂����B�����āA1�l4���A�`���[���b�v�̋�����A���܂����B

�@�w�Z�ɖ߂��Ă������ƁA�q�ǂ������́A�u���ꂢ�ȃ`���[���b�v���炭�̂��y���݂��ȁv�u�����ʂ�ꏊ������A�w�Z�̍s���A��Ɍ����I�v�Ƙb���Ă��܂����B�����������A�����`���[���b�v�̉Ԃ��A���N�̏t�ɂ͂����ƍ炫�ւ邱�Ƃł��傤�B�����āA���������b�ɂȂ��Ă���ЊL���ɁA�����ł����ɗ��Ă�Ƃ����ł��B

|

|

|

| 2020�N12��8���i�j |

| 6�N���A�ނ����\�h���������Ă��������܂��� |

|

|

|

�@6�N���́A���7����5���ɁA�w�Z���Ȉ�l����ނ����\�h���������Ă��������܂����B���w���w��O�ɁA���ȉq���ɂ��Ă̂��ڂ����m���ƁA�����̎�����낤�Ƃ���ӗ~�������ė~�����Ƃ����肢������{���܂����B

�@�u�t�b�f�������Ă��鎕�݂������̏ꍇ�́A�����䂷���̂�3����x�ł����ł��B�v�u������������Ɉ�������Ǝ������ɂȂ��āA�����������ł͎���Ȃ��Ȃ�̂ŁA���u���V�̎��ւ̓��ĕ��ɋC��t���Ė����Ă��������B�v�c�@�f����A���̖͌^�Ȃǂ��g���āA������₷�������Ă��������܂����B

�@�q�ǂ������́A����⊴�ӂ̌��t�ȂǂŁA�u�ނ����ɂȂ�v���������������Ǝv��������ǁA�X�g���X���v���ɂȂ邱�Ƃ����߂Ēm�����B�Ɖu�͂��ቺ���邩��Ƃ������R���m�邱�Ƃ��ł��Ă悩�����B�v�u�ނ����⎕���a�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA���������Ă�������������Ŏ��������������B�v�Ƙb���Ă��܂����B�w�Z���Ȉ�l�́A�e�q2��ɂ킽���Ăނ����\�h���������Ă��������Ă��܂��B�ł��܂�����A��������肢�������Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2020�N12��7���i���j |

| 6�N���A���p�h�~��������u���܂��� |

|

|

|

�@6�N���́A��T12/4�i���j�ɁA����J���C�I���Y�N���u�̕��X���u�t�ɂ��������āA���p�h�~��������u���܂����B���Ő��̂�����̂ɂ́A�^�o�R����E�喃���̖ȂǁA�l�X�Ȃ��̂����邱�Ƃ��w�т܂����B

�@�u�́A���g�����тɔ]��j��B�v�u����߂Ă��A�]�͌��ɂ͖߂�Ȃ��B�v�c�ȂǁA���Ɉ�@�̊댯���J�ɋ����Ă��������܂����B�܂��A�����ɂƂ��Đg�߂Ȑl����U��ꂽ���́A�h���b�Z�[�W���g�����f����������Ă��������܂����B

�@���ƌ�ɂ́A�������Ă������������̕W�{���A�q�ǂ������́A�^���Ɍ��Ă��܂����B�u���������������Ăт����肵���B�v�u�����A�������Ă���ɒf�肽���B�v�Ɗ��z�������܂����B�u�B�_���I�[�b�^�C�I�v���A���U�Y��Ȃ��ł��ė~�����Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2020�N12��4���i���j |

| ����A�S�Z��������܂��� |

|

|

|

�@����̒������̎��ԂɁA�Վ��̑S�Z������s���܂����B�������̕\����A�����̐��ʂ̔��\�A�����ߓ��ɂ������Z���u�b��R���i�E�C���X�W�Ɛ����W�̎w�����A��������̓`���������e������������ł��B

�@�Z���u�b�ł́A���嗬�s���Ă���u�S�ł̐n�v���ނɁA�u���ꂼ��̐l�ɂ́A���̐l�̌����E�l�����E�������E���j������B�v�u����̐S�Ɋ�肻�����Ƃ��邱�Ƃ͓�����ǁA��ɂ��Ă������B�v�Ƃ����b�����܂����B

�@�܂��A�{�싳�@����́A���̓��{�̃R���i�E�C���X��������u������x�A�\�h���O�ꂵ�Ă������B�v�Ƃ����w��������܂����B�u�������Ԃ̊ԂɃE�C���X�������Ȃ��āA�l�ɂ����\�������邩��A��������}�X�N���������肵�悤�B�v�Ɗm�F�������܂���

�@�q�ǂ������ɂƂ��Ĉ��S�E���S�Ȋw�Z�ɂȂ�悤�A���ꂩ������g��ł��������Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2020�N12��3���i�j |

| ���ȃN���u�A�t�̒��f���g���Ď����I |

|

|

|

�@���12��2���̃N���u�̎��ԁA�Ȋw�E�����N���u�ł́A�s���ȃZ���^�[�����及���̕������������āA�t�̒��f���g�������낢��Ȏ����Ɏ��g�݂܂����B�t�̒��f�̉��x�́A��[200���ł��B

�@���ȃN���u�̎q�ǂ������́A�t�̒��f�̒��ɓ��ꂽ�o�i�i���u���Â��v�̂悤�Ɍł��Ȃ�����A�Ԃт炪���X�ɂȂ����肷��l�q�������Ă��炢�܂����B���̌�A���������ŕ��D���t�̒��f�̒��ɓ����Ƃǂ��Ȃ邩����������A�}�V���}�����t�̒��f�̒��ɓ��ꂽ��ǂ�ȐH���ɂȂ邩�H�ׂĂ݂�������܂����B

�@�q�ǂ������́A�����̌�u�����Ȏ������ł��Ċy���������B�v�u�Ȃ�ł����Ȃ��?!�ƕs�v�c�Ȃ��Ƃ��肾�����B�v�ƁA���z��b���Ă��܂����B�s�v�c�ȉȊw�̐��E�ɐG��A�����������Ƃ��ł��āA�ǂ������Ȃ��Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2020�N12��2���i���j |

| ���݂̃L�b�Y�w�у����h�B�A���w�N�̕� |

|

|

|

�@�O���Ɉ��������A�����́A�w�у����h�Ō�̍��w�N���̗l�q�����m�点���܂��B

�@�T�N���́A�`���̉��ڂł���S�u��[�،��v�E���t�u�������E�����̂ڂ�v�������܂����B���B���x���g���ҋȂ����V���M���̋Ȃ��A�a�y��Ɨm�y��ʼn��t���܂����B�܂��A�u��[�،��v�́A�`���|�\�ۑ���̕��X�ɂ��w�����Ă��炢�A�u�Ƃ��Ă����܂��Ȃ��Ă���B�v�Ƃ��n�t����������Ă̔��\�ł����B�����ƁA�ЊL�܂�̕��i���ڂɕ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�U�N���́A���u�ЊL�O�ڋʕ���`����24�N�ЊL�l�̒���`�v�\���܂����B�ЊL���ŏ��߂ĎO�ڋʂ�ł��グ�����́A�ЊL�̎�҂����̎p�������܂����B���������Ȃ�������͂��āA�O�ڋʂ̑ł��グ�ɐ���������l�����̔M���v����`���܂����B

�@�T�N���́u�R�U�l�̉����ЂƂɂ��邱�Ƃ��ł����B�ЊL�܂�̗l�q���v�������ׂĂ��炦���Ǝv���B�v�A6�N���́u�O�ڋʂ𐬌������悤�Ɠw�͂��Ă��������̐l�����̋C�����ɂȂ��ĉ����邱�Ƃ��ł����B�w�N�݂�Ȃ̗͂Ō������肠���邱�Ƃ��ł��Ċy���������B�v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�w�у����h�����{���A�ی�҂̊F�l�Ɍ��Ă��炦�āA�{���ɗǂ������Ǝv���Ă��܂��B

|

|

|

| 2020�N12��1���i�j |

| ���݂̃L�b�Y�w�у����h�A�A���w�N�̕� |

|

|

|

�@�O�Ɉ��������A�����́A�w�у����h�̒��w�N���̗l�q�����m�点���܂��B

�@�R�N���́A�u�����₫�̂v�`�������v�\���܂����B���߂Ď��g���R�[�_�[�Łu�u���b�N�z�[���v�����t���܂����B�݂�ȂŁA�����e���|�̋Ȃɍ��킹�ď��ɉ��t���邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�����u�v�`�ɂȂ��ėx�낤�v�ł́A��b��t���Ȃ��炫�ꂢ�Ȑ��ʼn̂��܂����B

�@�S�N���́A���u�Q���̂P���l���p�[�g�Q�v�\���܂����B�P�O�N��̕ЊL�܂�Q���ڂɁA�ȂȂ���w�N�̖ʁX���A�e�����Łu���l��v�����z���Ă����ł��낤�l�q���݂�Ȃʼn����܂����B�Ō�ɂ́A�傫�ȉԉ�ł��グ�A�_���X�u�쒆�\�[�����v���݂�Ȃ̐S����ɂ��ėx��܂����B

�@�R�N���́u���y���D���ɂȂ����v�u���K��ςݏd�˂�A������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ƕ��������v�A�S�N���́u�݂�ȂŐS���ЂƂɋ��͂ł��Ă悩�����v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�݂�ȂŏW�����Ď��g�݁A�N���X�̑傫�Ȑ����������܂����B

|

|

|

| 2020�N11��28���i�y�j |

| ���݂̃L�b�Y�w�у����h�@�A��w�N�̕� |

|

|

|

�@�{���ߑO���ɁA�w�K���\��ł���u���݂̃L�b�Y�w�у����h�v�����{���܂����B���N�x�́A�e���ƒ�2���܂ł̎Q�ς����肢���A��w�N���E���w�N���E���w�N���ɕ����Ď��{���܂����B��w�N���̗l�q���A�����͂��m�点���܂��B

�@1�N���́A�u�Ђт��I�����y���v�\���܂����B�q�ǂ������́A���w���Ă���̎v���o���A���ŕ\���Ȃ��牉�t�E�����ɂȂ��܂����B���Ճn�[���j�J�Łu�x��ۂ�ۂ����v�����t������A��b�����Ȃ���u���E���̎q�ǂ��������v���̂����肵�܂����B��l��l���A�ƂĂ��傫�Ȑ��Ŕ��\�ł���悤�ɂȂ�܂����B

�@�܂��A2�N���́A�����ȂŒ��ׂĂ������Ƃ��A���u�ЊL�͐E�l�̒��v�ɂ܂Ƃ߂Ĕ��\���܂����B�����e�n�̐E�l����̂Ƃ���ɎU������u�v���A�����悤���������q���g�����ƂɒT���ɏo�����A�Ō�ɂ́u�E�l�̒��A�ЊL�v�̕��낤�Ƃ����y�������ł����B

�@���\���I�������A1�N���́u�ْ��������ǁA�ԈႦ���ɂł��܂����B���N���撣�肽���ł��B�v�A2�N���́u�傫�����o�����ƂƓ�����傫�����邱�Ƃ�B���ł��܂����B�v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�݂�Ȃŋ��͂��A�B�����𖡂키���Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

| 2020�N11��27���i���j |

| 3�N���A�����̊w�K��i�߂Ă��܂� |

|

|

|

�@3�N���́A���A�Z���Łu�����v�̊w�K��i�߂Ă��܂��B1�ɖ����Ȃ��͂����̐����A�����ŕ\���w�K�ł��B�����́A�����𐔒����̏�ɕ\������A�召�W�ׂ��肵�܂����B

�@�u�P��0.1��10�ŁA����0.8��0.1��8������10�{8�ŁA1.8��0.1��18������ˁc�B�v�q�ǂ������́A���O���[�v�̒��ŁA�����̍l�������������A�����������肵�܂����B���낢��ȋ��ȂŃO���[�v�̘b�����������Ă���̂ŁA�q�ǂ��������b�����������ɂȂ��Ă��Ă��܂��B

�@�q�ǂ������́A�����̊w�K��ʂ��āA�u���������g���ƁA�����̑傫����������₷���B�O�D�P�����������邩��������₷���B�v�ƁA���������̌��t�ł܂Ƃ߂����܂����B�����̎d�g�݂̗������A�啪�i��ł����悤�ł��B

|

|

|

| 2020�N11��26���i�j |

| �u���݂̃L�b�Y�w�у����h�v�̃��n�[�T�����s���܂��� |

|

|

|

�@������2�`4���ɁA�u���݂̃L�b�Y�w�у����h�v�̃��n�[�T�����A�S�Z�ōs���܂����B���N�x�́A�{�ԓ����ɑ��̊w�N�̔��\�͌������邱�Ƃ��ł��܂���̂ŁA�����������Ӗ��ł́u�{�ԁv�ł�����܂��B

�@��������̐l�̑O�Ńh�L�h�L���钆�ŁA�u�ЊL�E����J�E�����Ď��������̂悳���`���v�������Ă݂邱�ƁB���̊w�N�⑼�̐l�̉��Z��ԓx�E�p����A�u�悳�v�����������Ċw�Ԃ��ƁB���̓���߂��ĂɁA���n�[�T���Ɏ��g�݂܂����B�l�^�o���ɂȂ�̂ŁA�����̂Ƃ���͏ڂ��������܂���c�B�ł��A�ǂ̊w�N���Ƃ��Ă��f���炵�������ł��B

�@�y�j���̖{�Ԃł́A���̊w�N�̂悳��������A����ɉ��Z���ɖ����������Ĕ��\���Ă���邱�Ƃł��傤�B�����͊����Ȃ�V�C�\����o�Ă��܂��B�펞���C�����܂��̂ŁA�\�������������ł��z�����������B

|

|

|

| 2020�N11��25���i���j |

| 2�N���A�E�l�T���̂܂Ƃ߂�n��L���ɂ͂�܂��� |

|

|

|

�@2�N���́A�����Ȃ̊w�K�Łu�ЊL���̐E�l�ɉ�ɍs�����v�̊w�K�ŗl�X�ȂƂ���Ɍ��w�ɍs���A���b�����Ă��炢�܂����B�����āA����́A���̂���̎莆�����ꂼ��̐E�l����ɓ͂��ɍs���Ă��܂����B

�@�q�ǂ������́A�����Ă���������ƁE�����������w���Ƃ��m���ɂ܂Ƃ߁A�̈�ق̓n��L���ɂ͂�܂����B��m������́A�C���^�r���[���Ă����������Ώ㌚��E���D���E�����E�����E�r�c���́u�Z�Z����v�̐�������v�����A�`����Ă��܂��B�����āA�w�у����h�ł��A���̕��X�Ƃ̃C���^�r���[��ӂꂠ���̗l�q�����Ŕ��\���܂��B

�@�܂��A��^����̓����̕ǂɂ́A�s�����̈�قɂ��W�����Ă����������A������i�u�킽�������̒��ЊL�̉ԉv���f������Ă��܂��B�u�w�у����h�v�̎��ɁA���킹�Ă������������B

|

|

|

| 2020�N11��24���i�j |

| 6�N���A1�N���̎Z���ɂ������ɂ����Ă��܂��� |

|

|

|

�@������4���ɁA6�N���̏��q�́A1�N���̋����ɎZ���̈����Z�������ɍs���Ă��܂����B�Ƃ����̂��A���悢��u���݂̃L�b�Y�w�у����h�v���߂Â��Ă�������ł��B

�@���́A��T�̋��j���ɁA6�N���́u���g�v����ʑ���Ɏg���������Ă��܂����B���̒��Ŏg���哹��Ƃ��Ăł��B1�N���̒S�C�́A�ʑ���̉���̑g���ɂ����ʂ��Ă���̂ŁA6�N���̒j�q�Ƒg�������Ă������Ɂi����ɁH�j�A���q��1�N���̎Z���̐搶���Ƃ��ċ����ɍs���Ă����̂ł��B

�@6�N���̎q�ǂ������́A�u���܂�ď��߂Ė{���̉����g�ݗ��ĂĊ����I�v�A1�N���̎q�ǂ������́A�u�܂��U�N���ƈꏏ�ɕ��������B�v�Ƙb���Ă��܂����B��N�ƈꖡ������u�w�у����h�v�ɂȂ肻���ŁA�y���݂ł��ˁB

|

|

|

| 2020�N11��20���i���j |

| �{�����e�B�A�̕��X�ɂ��ǂݕ�������}������ |

|

|

|

�@�����̒��w�K�̎��ԁA�{�����e�B�A�̕�����A3�E4�N���͓ǂݕ������i�N�ǁj�����Ă��������܂����B11�����犈�����ĊJ����A����2��ڂł��B

�@�����́A�u��܂�̂ɂ����v�Ȃǂ̖{��ǂ�ł��������܂����B���ꂼ��̎q�ǂ������́A�S�̂��������N�ǂŕ���ɓ��荞��ł��܂����B4�N���ł́u�X�̒��ɉB��Ă��铮�����������āA�y���������I�v�Ƙb���Ă��܂����B�Ǐ��{�Ԃ̒��ŁA��ς����@��������Ƃ��ł��܂����B

�@�܂��A��T�̖ؗj���ɂ́A�}���{�����e�B�A�̕��X�����Z����A�u�{�̕a�@�v���ĊJ���Ă��������܂����B�R���i�Ђ̒��ł����A�\�������Ǒ�����Ȃ���A��ȕ��X�Ƃ́u�������v��ݒ肵�Ă��������Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2020�N11��19���i�j |

| �ӏH�̏H����̒��x�݁I |

|

|

|

�@�����̒��x�݁A���N�Ōォ������Ȃ����V�̂��ƁA��������̎q�ǂ��������O�ɏo�Ă��܂����B�������������̒��ŁA�O���E���h��u�Ȃ��悵�̍�v�E����ȂǁA���ꂼ��̏ꏊ�Ō��C�悭�V��ł��܂����B

�@�O���E���h�ł́A�j�����悭�T�b�J�[���y���ގq�A�������ɂȂ��ċS������������q�A�u�����R�Ȃǂ̗V��ŗV�Ԏq�c�ȂǁA�w�N���Ƃɒj���ꏏ�ɂȂ��ėV�Ԏp�����������܂����B�����Ȃ��Ĕ����ɂȂ��Ă���q�ǂ��������`���z���B

�@���~�W��C�`���E�̖��A��������ɐF�t���Ă��܂����B�w�Z�̒�����́A���݂̃L�b�Y�w�у����h�Ɍ����Ċy�����K���鉹�F���������Ă��܂����B�q�ǂ������̏Ί炪����������Ă����A�f�G�Ȓ��x�݂ł����B�@

|

|

|

| 2020�N11��18���i���j |

| �Ǐ��{�ԁA�}���ψ��̓ǂݕ������I |

|

|

|

�@���Z�ł́A11��9���i���j����20���i���j�܂ŁA�Ǐ��{�ԂɎ��g��ł��܂��B�}���ψ�����S�ƂȂ�A�u�{��ǂ�ł���������炨���I�v��u�ǂݕ������I�v�u�搶������̂������ߖ{�̏Љ�v�Ȃǂ̊������Ȃ���A�{�ɐe���݂�������Ǐ�������q�ǂ������𑝂₻���Ƃ��Ă��܂��B

�@�����̒������̎��Ԃɂ́A2��ڂ́u�}���ψ��ɂ��ǂݕ������v�@���s���܂����B5�E6�N�̐}���ψ����A���w�K�̎��Ԃ�1�`3�N���̋����ŁA�G�{��ǂ݂܂����B�@�w���ɂނ����x�@�w�ւ�}�W�b�N�x�ȂǁA���������̂��C�ɓ���̖{���A�C���������߂ēǂ݂܂����B

�@���w�N�̎q�ǂ������́A�u�����œǂ��Ƃ��邯�ǁA�ǂ�ł��炤�Ƃ��ꂵ���B�v�Ɠǂ�ł���������z��b���Ă��܂����B�ی�҂̊F�l�ɂ����肢���Ă���u�Ɠǁi�����ǂ��j�v�̎�g������܂��̂ŁA�H�̖钷�Ɏq�ǂ������ƈꏏ�ɓǂ�ł���������Ƃ��肪�����ł��B��낵�����肢�������܂��B

|

|

|

| 2020�N11��17���i�j |

| 5�N���A�ߑ���p�ق̏o�O���ƂɎQ�����܂��� |

|

|

|

�@������2���ɁA5�N���́A�����ߑ���p�ق̊w�|���̕�����o�O���Ƃ����Ă��������܂����B��N�ł��ƁA���p�ق�K�₵�Ċӏ܋��������Ă��������܂����A���N�x�͗��Ă��������Ă��܂��B

�@�u�����Ă���Ђ悱���A2�H����B�v�u��e�̒�����ʂ̊O�ɂ����Ȃ����ȁB�v�c��l��l���A���e���ꂽ�G�悩�猩�������̂\���āA�ӌ����𗬂�����K�����܂����B���̌�A�O���[�v���Ƃɂ��ꂼ��̊G�悩�犴�������Ƃ��𗬂�����A���̃O���[�v�ɓ`�����肵�܂����B

�@�q�ǂ������́A���Ƃ�ʂ��āu�F�����ƍ�i������ƁA�����ɂ͂Ȃ����������ɋC�t�����Ƃ��ł����B�v�u��̍�i���炢���Ȃ��Ƃ��l���邱�Ƃ��ł����B�v�Ƃ��������z�������܂����B��l��l���A���ꂼ��̌����E�����������邱�Ƃ��A�G���ʂ��Ċ����邱�Ƃ��ł��܂����B���U�A���p�E�|�p���ɂ����������Ă�Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2020�N11��16���i���j |

| 4�N���A���y�̌������Ƃ�����܂��� |

|

|

|

�@��T��13���i���j��5���ɁA4�N���̃N���X�ʼn��y�̌������Ƃ�����܂����B�u�̂��悤�ɐ������v�Ƃ����w�K�ŁA������́u�F�����Ȃv�����R�[�_�[�łǂ̂悤�ɉ��t���邩���l���Ȃ�����K���Ă��܂��B���̋Ȃ́A�ۓJ���ł����t���܂��B

�@�u�w��������A��������x�̌�ɁA���ꂼ��u���X������Ǝv���܂��B�x���̋L�����Ȃ��Ȃ�Ȃ��悤�ɁB�v�u�w��������A��������x�́A�����łЂƂ����܂�Ȃ̂ő��p�����Ȃ����������Ǝv���܂��B�v�c�q�ǂ������́A���p������ꏊ���A���ۂɉ��x�����t������A�̎����l�����肵�Ĕ��\���Ă��܂����B

�@�q�ǂ������́A���ƌ�u�O�����ɐ�����悤�ɂȂ����B�v�u���ۂɐ����Ċm���߂Ȃ���l�����B�v�Ɗ�������A�U��Ԃ����肵�Ă��܂����B������������ƁA1���̈��p���Ɍ����āA6�N�����A4�N����5�N���ɌۓJ���������ʂ��o�Ă��܂��B���̊w�K�́A�ЊL���̓`���������p���厖�Ȋ����ɂ��Ȃ����Ă����܂��B

|

|

|

| 2020�N11��12���i�j |

| �����ߌ������[���X�N�[���W����s���܂��� |

|

|

|

�@�����̒������̂��݂̖ؒ���ŁA�����ψ���̎�Âł����ߌ������[���X�N�[���W����s���܂����B

�@������́u�Ƃ������Ȃv���̂�����A�c����O���[�v��3��̃N�C�Y���l���܂����B�u�ǂ��������������߂��Ƃ����邩�H�v�̖��ł́A���ꂼ��̃O���[�v�ł��낢��ȓ������o����܂����B���肪�����������A�\�́E����Ȃ��Ƃ����ꂽ���A�݂�Ȃň�l���U�����Ă��鎞�A�����Ƃ����肩�������肵�����A�c�B���݂̖����W���[���A�e�O���[�v���[�_�[�ɕ����ĉ��܂����B�����́A���肪�����߂��Ǝv�����炢���߂Ȃ̂ŁA�������������S���������ł��B

�@�Ō�l�ɁA�Z�����璆�z�n���ł��������L�����Ă��Ă���R���i�����ǂ̘b������܂����B�u���ꂪ������Ƃ��Ă��A����������������肷��̂ł͂Ȃ��A�����������������āA�݂�ȂŊ�@�����z���Ă����܂��傤�B�v�Ƙb���܂����B�l�X�Ȃ����߂��������Ȃ��悤�A���ꂩ������g��ł����܂��B

|

|

|

| 2020�N11��11���i���j |

| 3�N���A����̌������Ƃ�����܂��� |

|

|

|

�@���11��10���i�j��5���ɁA3�N���́A���J���Ƃ��s���܂����B�u���`���`�̖v�Ƃ�������̎�l���u�����v�̋C�������A�ǂݎ��w�K���s���܂����B�O���[�v��S�̂Ō������āA�����̍l����[�߂܂����B

�@�u�����猌���o�Ă����̂ɁA�Ȃ��Ȃ���������ʂ��A��ԓ������E�C���o�����Ƃ��낾�Ǝv���B�ɂ����A�������A�|���̂ɁA�E�C���o���đ���������B�v�u���́A�\�˂�̂łԂ�����āA����o�����̂Ƃ���ł��B���R�́A5�Ȃ̂ɁA���l�ŁA�ӂ��Ƃ̈�җl���Ăтɍs������ł��B�v�c�q�ǂ������́A�����܂̊�@�ɁA�E�C��U��i���āA��̐�̎R�����삯����Ă����p���A�ǂݎ��܂����B

�@�q�ǂ������́A�w�K�̌�u�b�������ł́A�F�B�Ɠ����Ƃ����I����ǁA���R������āA�����������R������ȂƎv���܂����B�v�@�u�l�̈ӌ����ƁA�w����͂Ȃ��ȁx�Ǝv���Ă��Ă��݂�ȗ��R���w�m���ɁI�x�Ǝv���āA�l�̈ӌ����̂͂��������ȂƎv���܂����B�v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B

�@�����̏��q�ɉ����āA�o��l���̋C�����̕ω�����ɋC�t�����Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

| 2020�N11��10���i�j |

| 5�E6�N���A�w�Z�ی��ψ���̍u���Ŋw�K���܂��� |

|

|

|

�@���9���i���j�ɁA5�E6�N���́A�ЊL��1�N���ƈꏏ�ɁA�ЊL���E�ЊL���w�Z�ی��ψ���u����ɎQ�����܂����B���̍u����́A���E���w�Z��PTA�����Ƃ��A�g���Ď��{����܂����B�u�t�́A��z�����w�̓��C�y�����ł��������铇�ÍO���l�ł��B

�@�u�Q�[���ˑ��́A�]�̖J���V�X�e�������āA�Q�[���̂��Ƃ��C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ���Ԃł��B�v�u������́A����̗�V��}�i�[�̉����ɂ���̂ł��B�v�c�@�d�q���f�B�A�̊댯����Q�[���ˑ��̂��킳�Ȃǂɂ��āA�q�ǂ������ɕ�����₷�������Ă��������܂����B

�@�u����A�q�ǂ������́A��������̎�������āA���Ð搶�ɒ��J�ɓ����Ă��������܂����B�I����A���Ð搶���q�ǂ������̐ϋɐ��ɂт����肵�Ă�������Ⴂ�܂����B

�@�q�ǂ������́A�u�Q�[���ˑ��ǂɂȂ肽���Ȃ��v�u�Ύ��ɂȂ��č����Ă���X�|�[�c�I�肪���邱�Ƃ����߂Ēm�����v�Ƃ�������̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�Q�������ی�҂̊F�l�ɂƂ��Ă��A�L�Ӌ`�ȍu��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2020�N11��6���i���j |

| 5�N���A�Љ�Ȃ̌������Ƃ�����܂��� |

|

|

|

�@���5����5���ɁA5�N���̎Љ�ȁu�䂪���̍H�Ɛ��Y�@�`�����Ԑ��Y�Ǝ������̕�炵�v�̎��ƌ��J������܂����B������w�ɍs���Ă���NS�A�h�o���e�b�N�ōs���Ă���l�X�ȍH�v�ɂ��čl���܂����B

�@�u��ƍH���̂قƂ�ǂ̏�ʂŁA�@�B��{�b�g����������g���Ă���̂ɁA�ǂ����đg���ł͐l����Ƃ��Ă���̂��낤�B�v�Ƃ����^����A�q�ǂ������͂����܂����B�����ŁA�e���̗\�z���𗬂�����A��ƈ��̕����g����Ƃ����Ă�����ۂ̉f�������܂����B

�@���ۂɍs���Ă���s�ׂ���A�q�ǂ������́A�����̗\�z���ēx�������܂����B�����āA���ꂼ��̍l������������o�������āA�u�l�́A�@�B�ɂ͂ł��Ȃ��g���ƌ������ɍs���Ă��邩��ł͂Ȃ����B�v�ƁA�l����[�߂܂����B

�@���ꂩ��NS�A�h�o���e�b�N����Ɏ莆���o���āA���������̗\�z���m���߂�\��ł��B

|

|

|

| 2020�N11��5���i�j |

| 6�N���A�����̕ЊL�܂�ւ̒��܂Ƃ߂Ă��܂� |

|

|

|

�@6�N���́A����u���̍K���_�v�̊w�K�ŁA�����̕ЊL�����ǂ������ė~�������A�܂���ێ����Ă������߂ɂǂ�Ȃ��Ƃ��K�v���A���l���Ă��܂��B����̎��ƎQ�ςł��A�ی�҂̊F�l���炱�̎��Ƃ����Ă�����������A�Q�����Ă�������肵�܂����B

�@�����̈ӌ��Ȃǂ��Q�l�ɂ��Ȃ���A�q�ǂ������́A�ʑ���E�������E���g�E���l�c�ȂǁA6�̃O���[�v�ɕ�����A���ꂼ��̗ǂ����������̎p��͍����Ă��܂��B�����āA�܂Ƃ߂����������̍l�����v���[��������K���n�߂܂����B

�@�q�ǂ������́A�u�l�̂Ȃ���������Ă����Ղ�̂悳�𑽂��̐l�ɒm���Ă��炢�����B�v�u���N���~�ɂȂ������炱���ЊL�Ղ����肽���C�����ɂȂ����B�v�Ƃ������v���ŁA�w�K�����Ă��܂��B�q�ǂ������̃v���[�����F����ɓ`������@���A�l�����ł��B

|

|

|

| 2020�N11��4���i���j |

| 3�N���A�S���̓����ׂĂ��܂� |

|

|

|

�@3�N���́A10�����{���痝�ȁu����S���̂͂��炫�v�̊w�K�����Ă��܂��B��l��l���A�S���œ��������Ԃ��g���Ď��������Ă��܂��B

�@�̈�قŁA���ꂪ�����܂Ŏ����Ԃ����炷���Ƃ��ł��邩������������A�R���̐L�т�ς��đ��鋗���𑪒肵���肵�܂����B�u�S���L�т�傫�����Ď�𗣂��ƁA�����Ԃ������܂ōs���݂����B�v�u�ł��A���������Ƃ͌���Ȃ���v�c

�@�����̓S���̐L�т�ς��āA�Ԃ����߂�ꂽ�����܂ő��点��ɂ͂ǂ����邩���l���܂����B�O�̎��Ԃ̃f�[�^���Q�l�ɃS���̐L�т�ς��ČJ��Ԃ��J��Ԃ��Ԃ𑖂点�܂����B

�@�q�ǂ������́A�u�����܂ōs���߂�������L�т̒�����Z����������v�u�����L�т̒����Ȃ̂ɂ��傤�Ǔ��������ɂȂ�Ȃ��v�ƁA�����������Ƃ��܂Ƃ߂���A�U��Ԃ����肵�Ă��܂����B�����āA�S���̐L�т�ς���A�Ԃ̑��鋗�����R���g���[���ł��邱�ƕ�����܂����B

�@���̓S���̐L�т�ς���ȊO�̕��@���l���āA�����Ŋm���߂Ă����܂��B

|

|

|

| 2020�N11��2���i���j |

| ���J�ȍ�ƁA�X�N�[���E�T�|�[�g�E�X�^�b�t |

|

|

|

�@9�����瓖�Z�ŁA�����Ă��������Ă���u�X�N�[���E�T�|�[�g�E�X�^�b�t�v�̑q��������Љ�܂��B

�@��Ȏd���́A�Z�ɓ��̏��ŁE�q����Ƃł��B�ċx�݂܂ŕ��ی�E������������Ă������ō�Ƃ��A��l�ł܂����Ă��������Ă��܂��B���ʋ�����g�C�������łȂ��A�e�����ɂ����x�݂Ȃǂɏo�����āA�h�A��CD�v���[���[�E�Z���d�b�c�Ȃǂ����f���ł��Ă�����Ă��܂��B�u�q�ǂ��������G�邾�낤�ꏊ��t�z�����Ȃ���A���łɓw�߂Ă��܂��B�v�ƁA�b���Ă��������܂����B

�@���ɂ��A�v�����g�ނ̈���E�e�K�i����̐��|�E���Z�҂̌����Ȃǂ����Ă��炢�A��Ϗ������Ă��܂��B���ꂩ�����낵�����肢�������܂��B

|

|

|

| 2020�N10��30���i���j |

| 5�E6�N���A���犴�ӍՂɎQ�����܂��� |

|

|

|

�@���T���j����28���ɁA5�E6�N���́A�ЊL���̋��犴�ӍՂɎQ�����Ă��܂����B���̊��ӍՂ́A�ЊL���w�Z�̑O�g�ł��钩�z�فE�w�Ǔ��̐搶���̈⓿���Âԉ�ł��B

�@�q�ǂ������́A�ЊL���̖��m�̕��X�ƈꏏ�ɁA���g�R�ɂ���V�R��ł��܂����������A�ЊL���w�Z�̑̈�قɈړ����܂����B�̈�قł́A�ЊL���{�����e�B�A�K�C�h�̏��їl����A8�l�̐搶���̕ЊL�Ƃ̌W���E��������тȂǂɂ��Ă��b�����������邱�Ƃ��ł��܂����B�o�g�n�ɕ����A�q���̕��X�Ƃ�������Ă���l�q���A�������Ă��炢�܂����B

�@5�E6�N���́A���b���āu�ЊL���w�Z�̏���Z���搶���k�Ǔ��̐搶����Ȃ����Ă��Ăт����肵���B�v�u����Q��ɋ߂��܂ŗ��邯��ǁA�V�R��ɂ͏��߂ē����Ă݂��B�Ƃ̐l�ɂ����������B�v�Ƃ��������z�������܂����B�]�ˎ���V�̂ł������ЊL�̒��̗l�q��A���̂���̐l�����̍l�����̈�[��m�邱�Ƃ��ł��A�ǂ������ł��B

|

|

|

| 2020�N10��29���i�j |

| 1�`3�N���A�|�p�ӏ܋����ɍs���Ă��܂��� |

|

|

|

�@���10��28���̌ߌ�A�P�`3�N���́A������J���w�Z�ōs��ꂽ�|�p�ӏ܋����ɍs���Ă��܂����B�s���̏��w����2���ɕ�����čs���Ă��܂��B

�@����́A�k�C���̌��c�u���̎q�v���A�u�}�[�����ƉJ�P�v�Ƃ����������A�̈�قŌ����Ă���܂����B���Ƃ葱���̑��ŁA�̋ʂ��₶�ɂ���ĕ����߂�ꂽ�J�P���A�}�[�������m�b���i��Ȃ���F�B�Ƌ��͂��ď�����A�Ƃ����X�g�[���[�ł��B6�l�̌��c�����A�\��L���ɓo��l���̐S���\�����Ă���܂����B

�@�q�ǂ������́A�u��������̊y����g���Ă��Ă����������v�u�ƂĂ����傤���ł������납�����v�Ƃ������z�������܂����B�v���̔o�D�̐l�����̉��Z���A�g�߂Ɍ��邱�Ƃ��ł��A�q�ǂ������ɂƂ��Ċy�����o���ɂȂ�܂����B�@�@�@�@

|

|

|

| 2020�N10��28���i���j |

| �T�N���A�N�k�ԑ̌������܂����B |

|

|

|

�@���5���ɁA5�N���́A�h�Ћ���ƎЉ�Ȋw�K�̈�Ƃ��āA����J�s���h���̕�����A�n�k�ւ̑Ώ��̎d���������Ă��������܂����B�V���������L���Ă���N�k�Ԃ��A�����ė��Ă��炢�܂����B

�@�u�k�x�S���炢�܂łȂ�A�e�[�u���̉��ɂ�����邯��ǁA�k�x6���炢�ɂȂ�Ƃ������Ċ�Ȃ��Ȃ邩������܂���B�v�c�@�N�k�Ԃɏ��O�ɁA�n�k�ւ̐S�\����Ώ��̎d���������Ă��炢�܂����B������4�l���A���ۂɋN�k�Ԃŗh���̌������Ă��炢�܂����B�@

�@�q�ǂ������́A�̌��̌�u�h���ƕ������Ă�������v���������ǁA���ۂɗ����炷�����|���B�v�u�傫�ȗh�ꂪ������A���̉��ɉB���悤�ɂ������B�v�Ɗ��z��b���Ă��܂����B��T�̎��ƎQ�ςł́A���z��k�Ђɂ��Ď��ۂ�DVD�̉f���������Ȃ���w�K���܂����B����ɁA�傫�ȗh���̌��ł��āA�ǂ������ł��B

�@�����́A4�N�����̌������Ă��炤�\��ł��B

|

|

|

| 2020�N10��27���i�j |

| 5�N���ASN�A�h�o���e�b�N�ɎЉ�Ȍ��w�ɍs���Ă��܂��� |

|

|

|

�@5�N���́A���10��26���ɁA�Љ�ȁu�����Ԑ��Y�Ƃ킽�������̕�炵�v�̊w�K�̈�Ƃ��āA�R�J�V�ۂɂ���NS�A�h�o���e�b�N�Ɍ��w�ɍs���Ă��܂����B���̉�Ђ́A�Ő�[�̋Z�p�����āA���{�̃��[�J�[�͂������̂��ƁA���E�̎����Ԃ̃��[�^�[���i�����H��ł��B

�@�܂��A�q�ǂ������́A��Ђ̊T�v�����Ă��鐻�i�̐��������Ă���������ƁA���ۂɍH��̒������w�����Ă��������܂����B�u���݃[���^���v�����{���Ă���H��̒��́A�S�~���������܂Ȃ��E���݂��o���Ȃ����߂̍H�v�����Ȃ���A���i���̐��i����肾���l�X�ȍH�v������Ă��܂����B

�@���w���I�����q�ǂ������́A�u�@�B�����������ċ������B���̑����͂������B�v�v�u�����Ă���l�́A���S�E���S�Ȏ����ԃ��[�^�[����邱�Ƃ�S�����Ă��邱�Ƃ����������B�v�Ƃ��������z�������܂����B����J�s�̍H�ꂪ�킽�������̐����ɂ͌������Ȃ������Ԃ̃��[�^�[�Â�������Ă��邱�ƂɊ������Ă��܂����B����́A����ɓ��{�̍H�ƁE����J�s�̍H�Ƃɂ��āA�[�����ׂĂ����܂��B

|

|

|

| 2020�N10��23���i���j |

| ���N�x�ŏ��̎��ƎQ�ς����{���܂��� |

|

|

|

�@�{���ߌ�ɁA���N�x�ŏ��̎��ƎQ�ς����{���邱�Ƃ��ł��܂����B���ŁE�����̓O�����J���Ԃ̕��U�ȂǂɎ��g�݂Ȃ���A���{���܂����B

�@�u�ڂ������̈�Ԑ��������Ǝv���Ƃ���́A�݂�Ȃŋ��͂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������Ƃł��B�v�u���́A�R�~�X�ŁA�����͂Q�V�ɂȂ�܂��B�v�c1�^2���l����Z���E����E�����ȂǂŁA�q�ǂ��������A�����ƗF�B�̍l�����ׂ���A�ʐ^���炽������̏���ǂݎ������A�����̐�����U��Ԃ�����A�ЊL���̖������l�����肷��p������܂����B

�@���ꂼ��̊w�N�ŁA��������̐����̎p�����Ă����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������̕ی�҂̊F���炲���Z���������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B����Ƃ��A��낵�����肢�������܂��B

|

|

|

| 2020�N10��22���i�j |

| 2�N���A2��ڂ̐E�l�C���^�r���[�I |

|

|

|

�@2�N���́A�����̌ߑO����2��ڂ̐E�l�C���^�r���[�ɏo�����܂����B����́A�u�r�c���v�Ɓu���D���v�̃O���[�v���A���ז����܂����B

�@�r�c���O���[�v�̎q�ǂ������́A���X�ō���Ă��邢�낢��Ȃ��َq�̎�ނ������Ă��炢�܂����B��������̂��َq�̏܂��Ƃ������Ƃ�A���q����̈ӌ���������Ȃ���V���i���J�����Ă��邱�Ƃ������Ă��炢�܂����B

�@�܂��A���D���O���[�v�̎q�ǂ������́A�u���̂��Ƃ�z���Ȃ���A���������ƌ����Ă��炦����̂���낤�Ƃ��Ă���B�Z�����Ȃ��̂���ςȂ��Ƃ��B�v�ƁA�U�߂��狳���Ă��炢�܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�q�ǂ������́A�w�Z�ɋA���Ă��āu�ʂ˂�����Ă��ڂ����݂Ȃ��Ȃ�ĕs�v�c���ˁB�v�@�u�Z�����������X�ɂƂ��Ă͂������ƂȂˁB�v�Ƃ��������z�������܂����B���q����ɍ��킹�Ă����ƍH�v�𑱂��Ă��邱�ƂɁA�������q�ǂ������ł����B��ς��肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

| 2020�N10��21���i���j |

| �����搶�A���C���܂��� |

|

|

|

�@�{���A�p�ꋳ�琄�i�ψ��̐����搶���A���Z�ɒ��C���܂����B���A�Վ��S�Z����Œ��C�����s������A�e�w�N�̎��Ƃɂ������Ă��炢�܂����B

�@���C���ł́A�Z���̏Љ�₲�{�l�̎��ȏЉ�̌�A2�l�̑�\�������A�p��Ɩ|��Ŋ��}�̌��t���q�ׂ܂����B����搶����ϊ��ł��������܂����B5�N���̊O����̎��Ƃł́A����搶�p��r���S�N�C�Y�ō��܂ł̊w�K�̕��K�����Ȃ���A�y��������オ��܂����B

�@����搶�́A����J�s�̏o�g�ł����A���w�����2��̒Z�����w�����A�A�����J�̑�w�𑲋Ƃ���Ă��܂��B���́A����J�s�ŗ��w���x����|���ƂȂǂɂ����g��ł��������邻���ł��B�q�ǂ������ɂ��A���낢��Ȃ��Ƃ������Ă������邱�Ƃł��傤�B�y���݂ł��B

|

|

|

| 2020�N10��20���i�j |

| 2�N���A�E�l�C���^�r���[�ɍs���Ă��܂��� |

|

|

|

�@2�N���́A�{���ߑO�ɁA�����̒��ׂ�E�l�̃O���[�v�ŃC���^�r���[�ɏo�����܂����B�����́A2�O���[�v���u�����v�Ɓu���z���v�ɍs���܂����B

�@��������ł́A�u���q���������Ăق����Ƃ������Ƃ��悭�����Ĕ��̖т���Ă��܂��B���q����Ƙb���Ă����C�����ɂȂ��ċA���Ăق����B�v�Ƃ����b������A���ۂɑ�\�҂��h���C���[�������Ă�������肵�܂����B�܂��A�����ł́A�u�������҂����߂ɁA�Ⴂ��������C�s���Ă����B�v�Ƃ����b�����Ă��������A���ۂɔ�����Ƃ������Ă�������肵�܂����B

�@�q�ǂ������́A���ꂼ��A���ė�����u��������b�������Ă悩�����B�v�u���̖т��Ƃ����Ă�����Ă��ꂢ�ɂȂ����B��肾�ˁB�v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�ЊL�ɂ��A���낢��ȋZ�����������l�E�E�l���A�������������邱�Ƃ�������A�ǂ������ł��B���ꂩ�瑼�̐E�l�̕���T������A�w�у����h�Ɍ����Ă܂Ƃ߂��肵�Ă����܂��B

|

|

|

| 2020�N10��16���i���j |

| 1�E2�N���A�o�X�����ɍs���Ă��܂��� |

|

|

|

�@�{���A1�E2�N���́A���ٓ��������ď���J�s���R�^�������Ƀo�X�����ɏo�����܂����B�H����̂��ƁA1�E2�N��������10�O���[�v������A�l�X�Ȋ����Ƀ`�������W���܂����B

�@�܂��́A�������̃g���b�L���O�R�[�X������܂����B�r���ɂ���W�]��ŏ���J�̌i�F�߂܂����B�ߌォ��́A�H�T���r���S�Q�[�������܂����B�ǂ��g�t�����t�Ȃǂ�T���A�H�ɐe���݂܂����B���ɂ��A���ٓ��₨����O���[�v���ƂɐH�ׂ���A��������̗V��ŗV�肵�܂����B

�@�q�ǂ������́A�A���ė���o�X�̒��ⓞ�����ŁA�u�ǂ�������������Ċy���������I�v�u��������V�ׂĊ����������v�Ƙb���Ă��܂����B����J�s�̍L�����ꂢ�Ȏ{�݂ŁA1���y�����L�Ӌ`�ɉ߂����Ă悩�����ł��B�@�@�@�@�@�@

|

|

|

| 2020�N10��14���i���j |

| 4�N���A�ޏ����̌��I |

|

|

|

�@4�N���́A���T���j����12���ɑ����I�Ȋw�K�̈�Ƃ��āA�ޏ���ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B���N�x�́A�R���i�Ђ̂��߂ɁA�ޏ���q�ǂ��N���u�̊������c�O�Ȃ��璆�~���Ă��܂��B

�@����Ȓ��A�u���������悭�Ȃ��Ă����̂ŁA�`�����q�������v�Ƃ����M���v���ŁA�ЊL���`���|�\�ۑ����3���̕����A�Q�X�g�e�B�[�`���[�Ƃ��ė��Ă��������܂����B�ޏ���̗��j�������Ă��������A�ȑO�̐�y�����̉��Z��DVD�Ō����Ă�������肵�܂����B�����āA���l���̎q�ǂ������́A���ۂɛޏ����G�点�Ă��炢�܂����B

�@�w�K�̌�A�q�ǂ������́A�u�ޏ��Ɩ�̊W���������Ă悩�����v�u�ǂ�ȕ���������Ă���̂��m�肽���v�Ɗ��z��b������A�U��Ԃ����肵�܂����B������x���Ă��������āA�̂�x��ɍ��߂�ꂽ�Ӗ��ɂ��ċ����Ă��炤�\��ł��B

|

|

|

| 2020�N10��12���i���j |

| 6�N���A�����ЊL���u����ɎQ�� |

|

|

|

�@��T���j��10��9���ɁA�ЊL���w�Z�̈�قŁA�����ЊL���Â̋���u����J�Â���܂����B���N�̓R���i�ЂƂ������ƂŁA�����ЊL���̖{�c�l���Z���܂����̓����l�́A���z���ɂȂ�܂���ł������A6�N���͋���u����ɎQ�����Ă��܂����B

�@�u����ł́A��39�Ƃ��ĐS��̋��l���A�u�^���̉Ȋw�v�Ƃ�������ōu�����Ă��������܂����B���w�Ö@�m�Ń��n�r���W�̂��d�������Ă��������鋽�l����A�ȒP�Ȏ��Z�������Ȃ���u�^�����A������w�K��F�m�ǂ̗\�h�ȂǁA�l�X�ȖʂƊW���Ă���v���Ƃ������Ă��������܂����B

�@�q�ǂ������́A�u���ꂩ��͏��������Ă�������悤�B�v�u�����̓X�|�[�c�ɂƂ��Ă�����Ƃ킩�����B�������Q���悤�Ǝv�����B�v�Ƃ��������z�������܂����B�^���ɂ��Ă����ƈႤ����ł��b���������āA�ƂĂ��L�Ӌ`�ł����B���N�x�́A�u������N�ʂ�ɍs���������̂ł��ˁB

|

|

|

| 2020�N10��9���i���j |

| �������������Ƒ����ė~�����ł��I |

|

|

|

�@���T�̌��j������n�܂����������L�����y�[�����A�����ŏI���ł��B

�@���w���̎q�ǂ��������A���k��̈ψ���Ƃɓ��ւ��ŁA�Z��O�Ȃǂɗ����Ĉ��A���Ă���܂����B�܂��A������肽������̒n��̕����A�q�ǂ������̓o�Z�̗l�q��������Ă��������܂����B�u�����Ƒ傫�Ȑ��ŁA���C�悭�������ł���Ƃ����ł��ˁB�v�ƁA�����Ă������闧���w���̕��X���A��������Ⴂ�܂����B

�@�u�������v�́A�l�Ɛl�Ƃ��Ȃ��R�~���j�P�[�V�����̑厖�Ȋ�Ղł��B�L�����y�[���̊��Ԃ͍����ŏI���܂����A���ꂩ������C�ɑ�������悤�Ɏw�����Ă��������Ǝv���܂��B����Ƃ��A�q�ǂ������̌���蓙�A��낵�����肢�������܂��B

|

|

|

| 2020�N10��8���i�j |

| 5�N���A�A�w�����N�f�f�̂���`�������܂��� |

|

|

|

�@���10��7���̌ߌ�A���N�x��1�N���i�N������j�̂��߂̏A�w�����N�f�f���A���Z�ł���܂����B5�N���ȊO�̊w�N�́A���H�㉺�Z���܂������A5�N���͎c���Č��f�̂���`�������܂����B

�@�T�N���́A�N�����ی�҂̕��Ɨ���Ă��s���ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA��t����N������Ǝ���Ȃ��ňē�������A���ꂼ��̌������ɘA��čs���ĕ�������A���Ԃɖ{��ǂ�ŕ��������肵�Ă���܂����B�ƂĂ��A�D�����ڂ��Ă���܂����B�܂��A�ی�҂Ɋw�Z�Љ�������q�ǂ����������܂��B���������ōl�����O���N�C�Y���o���Ȃ���A���������̎�g���Љ�܂����B

�@�q�ǂ������́A�������I������u�ْ��������ǁA�V�P�N���ɊG�{�̓ǂݕ����������邱�Ƃ��ł����B�v�u�V�P�N�����������������B���N���y���݁B�v�Ƙb���Ă��܂����B���N�x�̂U�N���Ƃ��āA���h�Ɋ��Ă���܂����B����̐������y���݂ł��ˁB

|

|

|

| 2020�N10��7���i���j |

| 3�N���A�����2��ڂ̒T���ɍs���Ă��܂��� |

|

|

|

�@�����̌ߑO���ɁA3�N���́A�����I�Ȋw�K�̈�Ƃ��āA2��ڂ̐���T���ɍs���Ă��܂����B�O���6���ł������A����͏H�̗l�q�����ɍs���܂����B

�@�q�ǂ������́A5�O���[�v�ɕ�����ăQ�X�g�e�B�[�`���[�̕��X�ƈꏏ�ɁA���A������������T���܂����B�A���ł́A�I��A�P�r�Ȃǂ̎��E���̂���݂傤���E�A�U�~��q�K���o�i�̉ԂȂǁA���������܂����B�܂��A�����ł́A�J�i�w�r��N���A�Q�n�E�T���K�j��S�Ȃǂ������邱�Ƃ��ł��܂����B�����ĕ߂܂������������������Ă��܂����B

�@�w�Z�ɋA���Ă���A�q�ǂ������́u�y���������I�v�u���ׂ����́A�����ς��������I�v�ƒT����U��Ԃ��Ă��܂����B�ĂƏH�̗l�q�̈Ⴂ�ɂ��C�Â����Ƃ��ł��āA�ǂ������ł��B��������̃Q�X�g�e�B�[�`���[�̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

| 2020�N10��6���i�j |

| 1�N���A�N������Ƃ̌𗬉�����܂��� |

|

|

|

�@�����10��5���i���j�ɁA1�N���́A�ЊL�ۈ牀�̔N������Ƃ̌𗬉���s���܂����B���T�̐��j���ɐV1�N���̏A�w�����N�f�f������܂��̂ŁA�N������ɂƂ��ẮA���O���K�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�u���傤���������́A���ƂȂƂ��ǂ��A���킹�ĂȂ�ɂ�ł��傤�H�c�v1�N���́A�N�����������o�}��������A�}�����Łu�ЊL���w�Z�N�C�Y�v���o������A�����̃y�A�̔N������ɖ{�̓ǂݕ������������肵�܂����B���̌�ɁA�̈�ق�1�N���������A����Ȃ��ŗD�����ē����܂����B

�@1�N���̎q�ǂ������́A�N���������A������A�u�P�N���ɂȂ�����ꏏ�ɗV�т����v�u�N�C�Y�����܂��ł��Ă��ꂵ�������v�Ƙb���Ă��܂����B�𗬉�̏�������ۂ̌𗬂�ʂ��āA2�N���Ɍ������đ傫���������Ă��邱�Ƃ������܂��B

|

|

|

| 2020�N10��5���i���j |

| �������L�����y�[���@���n�܂�܂����I |

|

|

|

�@��������A�ۏ����A�g���Ƃ̈�ł���u�������L�����y�[���v���n�܂�܂����B�R���i�ЂŁA1�w���ɗ\�肵�Ă������Ƃ𒆎~���A����1��ڂƂȂ�܂����B������n��̕��X�⒆�w���̊F���A�����e����Z��O�ɗ����Ă��������������Ă��������Ă��܂��B

�@�u�c�����������鎞�ɂ́A����̖ڂ����Ă���������Ƃ����ł��B�c�v�����͏����Ƃ������ƂŁA�ЊL���w�Z�̑����ψ���̐l�������A�ЊL���w�Z�̑S�Z����ɗ��ăC���^�r���[���������Ă���܂����B�q�ǂ������ɂ������̈Ӌ`�₠�����̃|�C���g�Ȃǂ��m�F���Ă���܂����B

�@�������^���̐������F���đł��グ���A��ӂ̉ԉu�ЊL����̉v���A���ꂢ�ɊJ���܂����B���C�Ȃ��������A�����ɂ����Ƌ����n��悤�ɂ��Ă��������ł��ˁB

|

|

|

| 2020�N10��2���i���j |

| 5�N���A���R�����ɖ����s���Ă��܂����I |

|

|

|

�@5�N���́A����̎��R����2���ڂ̌ߑO���ɁA�����̌����s���܂����B���͉J���~���Ă��܂������A3�l�̊w�|���̕��X�ƃO���[�v���Ƃɑ������Ă����܂����B

�@�r���A�T���K�j��S�A�g�r�Q�����A�A�~�Ȃǂ��g���ĕ߂܂��܂����B�Ȃ�ƁA�C���i��߂܂����q�ǂ������܂����B�r������J���オ��A���͂��Ȃ���X�̊Ԃ���蔲�����������z�����肵�āA������ڎw���܂����B�����ł��Ȃ��l�X�Ȏ��R�̌����A�݂�ȂŊy���ނ��Ƃ��ł��܂����B

�@�q�ǂ������́A2���Ԃ̎��R�������I���āu�ЊL�Ƃ͈Ⴄ���R�̗ǂ����Ŋ����邱�Ƃ��ł����B�Q���Ԋy���������B�v�u�J���[���ł�����������ꂢ�ɂ�����A���������ꂢ�ɂ����肷�邱�Ƃ��ł����B�v�����̃o�g�������ɂȂ��邱�Ƃ��ł����B�v�Ƃ��������z�������܂����B�����������A�傫���Ȃ��ċA���ė���5�N���̎q�ǂ������ł��B�����Ƃ����̌o�����A���ꂩ��̊w�Z�����̂��낢��ȏ�ʂŐ����Ă��邱�Ƃł��傤�B

|

|

|

| 2020�N10��1���i�j |

| 5�N���A���R�����Ŋ撣���Ă��܂� |

|

|

|

�@5�N���́A���9��30��(���j����A�����s�ɂ��鍑���������N���R�̉ƂɎ��R�����ōs���Ă��܂��B

�@����́A�ߑO���ɁA�V�������j���[�ł���u�X�g���[�g�n�C�N�v�Ƀ`�������W���܂����B�e�O���[�v�ŃR���p�X�𗊂�ɁA��Ԃ����������Ă܂������S�[����ڎw���܂����B�̎}��N���̑��ɕ������A�݂�Ȗ����ɐ��҂��܂���!

�@�ߌォ��́A��O���тŃJ���[���C�X�����܂����B���������ł��܂ǂɉ��������A�撣���č��܂����B���N�x�̓R���i�ЂŁA�����߂Ă̒������K�ł������A�ǂ̃O���[�v�����������ł��܂����B��́A�L�����v�t�@�C���[���y���݁A�݂�Ȃ������薰��܂����B

�@�����́A�J�̒��A�����T���Ƀ`�������W���Ă��܂��B�y����ł��邱�Ƃł��傤�B

|

|

|

| 2020�N9��30���i���j |

| �T���搶�A���悤�Ȃ�I�i���C���j |

|

|

|

�@�����̒������̎��ԁA�Վ��S�Z������s���܂����B2�N�Ԃ̔C�����I�����A����10���ɃA�����J�̃��V���g���B�ɋA������ALT�̃T���搶�̗��C���ł��B

�@�u�cQuizgame with points was so fun.�@Also interview game

in�@Halloween�@was g��eat.�c�v �Z������̃T���搶�̏Љ��������A2�l�̑�\���������S���āA�p��ł́u���ӂ̌��t�v�Ƃ��̖|����A�T���搶�Ǝq�ǂ������ɓ`���܂����B�����āA�ԑ��ƑS�Z�����̃��b�Z�[�W���������J�[�h���A�T���搶�Ƀv���[���g���܂����B

�@���̌�A�S�Z�̎q�ǂ������ŁA�T���搶�o�[�W�����̃G�[����܂����B�u�c��D����D���T�`���A��D����D���T�`���c�v

�@�h�A�����J�̍��Z���ɓ��{���������搶�ɂȂ�h�Ƃ��������A���Ȃ��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B���܂ŁA���邭���C�Ɏq�ǂ������ɉp��������Ă�������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

| 2020�N9��29���i�j |

| �V�����X�|�t�F�X�A�����ɏI���I |

|

|

|

�@9��26���i�y�j�ɁA�O������̉J�ƃO���E���h��Ԃ��S�z����钆�A�X�|�t�F�X�����{���邱�Ƃ��ł��܂����B����������APTA�̖����̊F�l�𒆐S�ɃO���E���h�̐�����Ƃ����Ă����������������ł��B

�@�q�ǂ������́A�X���[�K���u�V�����X�|�t�F�X�A�S�͂ŏ������������I�v�̂��ƁA�k�����E�����[�Ȃǂɐ���t�̗͂��o�����Ƃ��ł��܂����B���ɁA�e��s�������~�ɂȂ�A���N�x�ŏ��ōŌ�ɂȂ�ۓJ���̃h�������t�����Ă����������Ƃ��ł��A��ς��ꂵ���v���܂����B�܂��A��������ł��A��l��l���u�S�͂Łv���g��ł���l�q���`������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�ŏI���ʂ́A���Z�D�����ԑg�A�����D�������g�ł����B���̏��s�ȏ�ɁA�q�ǂ������̂�������̐��������p�����Ă����������Ƃ��ł����Ǝv���Ă��܂��B���܂ł̂������E�����͓��A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

| 2020�N9��25���i���j |

| 3�N���A����̊w�K���撣���Ă��܂� |

|

|

|

�@3�N���́A����̊w�K�Łu�T�[�J�X�̃��C�I���v�Ƃ������ꕶ�̓ǂݎ����s���Ă��܂��B���C�I���̂��́A�j�̎q�Ƃ̌𗬂ɂ���āA���̗D�����ɐG��Ēj�̎q����������ƃT�[�J�X�̍ŏI���Ɍ����Ă��C���o�܂��B�������A�O���̖�A�j�̎q�̉Ƃ��Ύ��ɂȂ�A���͖������Œj�̎q�������o���Ƃ�������ł��B

�@�u�킽���́A���͂��E���ŗD�������C�I�����Ǝv������B���R�́c�v�����̊w�K�ł́A�q�ǂ������́A�{���ɗ����Ԃ�Ȃ���A����ł��܂������ɁA�莆�œ`���������e���l���܂����B�����̍l�����O���[�v�Ō𗬂��A�c��܂��Ă���莆�������܂����B

�@�q�ǂ������́A���܂ł̊w�K�����ƂɁA�����̖����]���ɂ��Ă܂Œj�̎q�����������ւ̎莆���A�W�����ď������Ƃ��ł��܂����B���t�ɂ�������ēǂ����Ƃ���p�����A����ɐg�ɂ��Ă��āA�w�K�̐[�܂�������܂��B

|

|

|

| 2020�N9��24���i�j |

| 5�N���A���Ƀ`�������W�I |

|

|

|

�@�T�N���́A������1�E2���ɑ����I�Ȋw�K�̎��ԁu���l�Ɋw�ԁv�̈�Ƃ��āA����̌������Ă��������܂����B��N�x�܂ł������b�ɂȂ��Ă��钬���̈��B���A���N�����ɂ��ċ����Ă��������Ă��܂��B

�@�u��̉�����20�p���炢�̂Ƃ��������ł������莝���āA��C�ɗ͂����Đ�܂��B�c�v��̊���������B����ɋ����Ă�����Ă���A���ۂɃ`�������W���܂����B����������Ђ��ł���A���������ŕ����ĉ^�т܂����B���̌�A�R���o�C����ŐV���̕đ܂��ړ�������@�B�������Ă��炢�܂����B

�@�q�ǂ������́A�u�̂̐l�͂���Ȃɑ�ςȂ��Ƃ����Ă����̂��v�u��J���Ĉ�ĂĂ������A���Ă��c�����H�ׂ����v�Ƃ��������z�������܂����B���Ɛ̂̈Ⴂ��A�_�Ƌ@�B�̗l�X�ȍH�v�A�_�Ƃ̐l�X�̋�J�∤��ɋC�t���ėǂ������ł��B����A����Ɂu���l�̋Z�v�ɂ��Ċw��ł����܂��B

|

|

|

| 2020�N9��18���i���j |

| �������K��X�|�t�F�X���s�ψ���i��ł��܂��� |

|

|

|

�@�X�|�[�c�t�F�X�e�B�o�����A���悢��1�T�Ԍ�ɋ߂Â��Ă��܂����B�u�c���g�́A�k�^����ŗ��K�����܂��I�c�������āA�W�܂��Ă��������I�v�u�n�C�I�I�v�����c���̕����̐��ɉ����āA�S�Z����傫�Ȃ̎q�ǂ������̐����������Ă��܂��B�q�ǂ��������A�������̉������K�Ȃǂ�ʂ��āA�X�|�t�F�X�ւ̋C���������܂��Ă��܂����B

�@���N�x�́A�R���i�Ђ̂��Ƃ�����A�ی�҂̊F����̊ϐ�ꏊ���A��N�����肳���Ă��������܂��B�����ŁA�����ł��F����ɂ������茩�Ă����������߂ɁA��������̑��`�̌�����ی�Ґȑ��ɕς��ė��K���Ă��܂��B

�@�����A�S�`�U�N���́A�Ō�̃X�|�t�F�X���s�ψ���ŊJ��̗��K�����܂����B���T�́A�S�Z���K�ōŏI�m�F�����Ă����܂��B�V��Ɍb�܂��Ƃ����ł��ˁB

|

|

|

| 2020�N9��17���i�j |

| 6�N���A�e�P������Ŋ撣���Ă��܂����I |

|

|

|

�@6�N���́A���9��16���ɁA���R�^�������ŊJ�Â��ꂽ����J�s�e�P������ɎQ�����Ă��܂����B�R���i�Ђő��𒆎~����s�������������A�s����6�N�����ꓰ�ɏW�܂��Ă̑��J�Âł������Ƃ́A�{���ɂ��肪�������Ƃł��B

�@6�N���́A�u�������������Ă���́v�����ׂďo���邱�Ƃ�ڎw���āA�����̃G���g���[��ڂɎQ�����܂����B�x�X�g�L�^��啝�ɍX�V�����q�ǂ���������ϑ����A���ܐ����\�z�ȏ�ɑ��������������ł��B

�@�u���Z���y������������ǁA�����ł�����オ�����v�u���ȃx�X�g�X�V�ł��āA���K�����b�オ�������v�ƁA�q�ǂ������͐U��Ԃ��Ă��܂����B�������ł̗��K��ˑR�̉J�ł̒��~�ȂǁA�v���悤�ɗ��K�ł��܂����A�q�ǂ������ɂƂ��Ă͑傫�Ȏ��M�ɂȂ�܂����B���܂ł̂����͂�T�|�[�g�A��ς��肪�Ƃ��������܂����B���̌o�����A�X�|�t�F�X�▾������̐����ɐ������Ă������Ƃł��傤�B

|

|

|

| 2020�N9��15���i�j |

| 3�N���A���h�����w�ɍs���Ă��܂��� |

|

|

|

�@3�N���́A�����̌ߑO���ɎЉ�ȁu�n��̈��S�����v�̊w�K�̈�Ƃ��āA����J���h���Ɍ��w�ɍs���Ă��܂����B

�@�u119�Ԓʕ���ƁA�n�}��ɏꏊ��������܂��B�c�v�q�ǂ������́A�܂��ŏ��ɕ����Ȃǂ̑����������Ă�������蒅���Ă�������肵����A119�Ԓʕ���ʐM�w�ߎ��������Ă��炢�܂����B�����āA�e����h�����Ԃ�~�}�ԁE�͂����ԓ��������Ă��炢�܂����B���ɁA�~�}�Ԃɂ͈�l��l���悹�Ă��炢�A���������邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�q�ǂ������́A�w�Z�ɋA������A�u�Ύ��̎��͖�Q�Okg�̑�����g�ɒ�����B�g���[�j���O���K�v�Ȃ킯���I�v�u�����̏Z��ł��钬����肽������A�l�̖��ɗ�������������h�m�ɂȂ����Ȃ�Ă��炢�I�����������I�v�ƁA�U��Ԃ�������Ă��܂����B�s���̖��ƍ��Y��24���Ԏ���Ă�����h���̊F����́A�H�v��w�͂�m�邱�Ƃ��ł��A�L�Ӌ`�Ȍ��w�ƂȂ�܂����B

|

|

|

| 2020�N9��14���i���j |

| �ЊL�܂�@���̌� |

|

|

|

�@����́A�ЊL�܂�ɂ��Ă̂��ڂ�b�ł��B

�@1�ڂ́A���̎ʐ^�̊G�ł��B2�N����1�w��������g��ŕ`���Ă����u�ЊL���̉ԉ̊G�v���A���A����J�s�����̈�ق̂P�K�z�[���ɏ����Ă���܂��B�����������q�ǂ������́u�ԉ����ꂢ�ɑł����������ˁv�u�J���t���ȉԉ��`���Ă悩�����ˁv�Ƙb���Ă��܂����B��m���P�O�����قǂ̑傫�ȊG���A�s���̕��X�Ɍ��Ă��������Ă��܂��B���Ԃ���������A���Ђ������������B�i���������P�����܂����c�j

�@�Q�ڂ́A�E�̎ʐ^�̃N�b�L�[�ł��B�җ�̕�����̊F�l����A���z�̂���t�ƂƂ��ɁA�����������ł��������܂����B�H�c���ɕ�炷����̕����A�Ǝ҂̕��ɍ���Ă�����ĕ�����ɂ킴�킴�����Ă��������������ł��B��������Ă��Ă��̋���z���u��y�v�̐S�ӋC�ɐG��邱�Ƃ��ł��܂����B����t�ƂƂ��ɁA��ς��肪�Ƃ��������܂����B

�@���N�́A����A�u�����̕ЊL�܂�v�����{�ł��邱�Ƃ�����Ă��܂��B

|

|

|

| 2020�N9��11���i���j |

| �Q�����V���M�����i�H�j�̕��X�����Ă���܂����I |

|

|

|

�@���9��10���ɁA�L�u�̕��X�̏W�܂�́u�Q�����V���M�����i�H�j�v���A�ЊL���w�Z�ɋ}�ɗ��Ă��������܂����B10�l�قǂ̒����̊F���A�q�ǂ������ɃV���M�����������E�܂�C���𖡂�킹�����Ƃ����v���ŁA���x�݂̎��ԑтɁu�ʑ���v�̉���t���ŗ��Ă��������܂����B

�@�V���M���̉������āA�q�ǂ��������A�������֑O�ɒ�w�N�𒆐S�ɂ�������W�܂�܂����B�����ŁA�O���E���h���g���ĉ�����������Ă��炦�邱�ƂɂȂ�܂����B�q�ǂ������́A�V���M���ɍ��킹�ċʑ��肪�ł��āA��ϊ��ł��܂����B�ߏ��̕��X�����l�����Ă�������A�q�ǂ������̗l�q��ڂ��ׂ߂āA������Ă��������܂����B

�@�u���܂肪�Ȃ��Ă��Ȃ����ȂƎv���Ă�����A���䂪�w�Z�ɂ��Ă���܂����B�P�N�Ԃ�ɂЂ��ς邱�Ƃ��ł��Ă��ꂵ�������ł��B�v�u�������Ƃӂ��̉��y�����ꂢ�ł����B�v���Ԃ�ɉ̂��������̂ł��ꂵ�������ł��B�v�ƁA�q�ǂ������́A���z��b���Ă��܂����B�Q�����V���M�����i�H�j�̊F����A�q�ǂ������ɕЊL�܂�̋C���𖡂�킹�Ă��������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

| 2020�N9��10���i�j |

| 1�E2�E�N���A�ԉ|�X�^�[�\��ɍs���Ă��܂����I |

|

|

|

�@�����9��9���i���j�ɁA1�E2�N���́A3�O���[�v�ɕ�����āA�����Ȃō�����ԉ|�X�^�[�̌f�������肢���ɍs���Ă��܂����B����A�V���Ȃǂł��Љ�ꂽ�h���[���B�e�̎ʐ^���g�����ЊL�������|�X�^�[�ł��B

�@�u�|�X�^�[��\��ɗ��܂����I�v���ꂼ��̕��S�̏ꏊ�ŁA����̕��X�ɒS�������߂Ă��肢���܂����B�q�ǂ��������f�������肢�����̂́A�ԉΉ������X�ǁE��s�E���w�Z�E�ۈ牀�E���X������ȂǁA11�����ł��B

�@�q�ǂ������́A�A���ė�����u��ꂽ���ǕЊL���݂̂�Ȃ����ł��ꂽ�̂ł��ꂵ�������ł��v�u�|�X�^�[��z�����璬�̐l���Ί�ɂȂ��Ă��܂����B�Ί�̗͂��Ă������Ȃ��Ďv���܂����B�v�Ɗ��z��b������A�U��Ԃ���������肵�܂����B�����́A�ЊL�܂�2���ڂł��B���N�̍���E�����́A�����Ɛ���ɉԉ��オ���Ă��邱�Ƃł��傤�B

|

|

|

| 2020�N9��9���i���j |

| 4�N���A�Z���^�[�Ɍ��w�ɍs���Ă��܂��� |

|

|

|

�@4�N���́A���9��8���i�j�ɁA�Љ�ȁu���̂䂭���v�̊w�K�̈�Ƃ��āA�����s������ɂ��钷���Z���^�[�Ɍ��w�ɍs���Ă��܂����B���̏Z���^�[�́A�ЊL���̉������ŏI�I�ɏ��������ꏊ�ł��B

�@�u�����r���́A�������̗͂���Ă��ꂢ�ɂ��āA�M�Z��ɖ߂��Ă��܂��B�c�v�q�ǂ������́A�܂������̕�����Z���^�[�̖�����A���ꂽ�������ꂢ�Ȑ��ɂȂ��Ă����d�g�݂��A�����Ă��������܂����B�����Ă��̌�A����J�s�Ⓑ���s�����̍L���͈͂̐����p�������ꂢ�ɂ��Ă���A�ƂĂ��傫�Ȏ{�݂����ۂɌ����Ă��炢�܂����B

�@�q�ǂ������́A�������ꂢ�ɂȂ��Ă����l�q�����w���āA�u�������͂ɂ����������Ă����v�u���������Ȃ��悤�ɂ������v�Ƃ��������z����������A�܂Ƃ߂ɏ������肵�܂����B�q�ǂ��������A������Ȏ����ł��ꂢ�ɂ���K�v�����邱�Ƃ�A�₦�������z���A���̐����ɂ��e�����邱�Ƃ��킩���Ă悩�����ł��B

|

|

|

| 2020�N9��7���i���j |

| �����c�̗��K���A�n�܂�܂��� |

|

|

|

�@�X�|�[�c�t�F�X�e�B�o���Ɍ����āA��T��3���i�j�ɉ����c���c�����s���A���T������K���{�i�I�Ɏn�܂�܂����B��N�x�܂ł́A���c������^����ɑS�Z�ŏW�܂��Ă���Ă��܂������A��^�E�k�^�ɕ�����čs���܂����B

�@�u�܂��͂��߂ɁA�����c������Č����܂��̂ŁA���Ċo���Ă��������I�v�u�n�C�I�v�c��1�����̂�G�[���ȂǁA����ނ��̃��j���[������܂��B���ꂼ��A�̎���U��t�����o���āA�݂�Ȃō��킹��̂��Ȃ��Ȃ���ςł��B�ł��A���̑�ς������z����ƁA���[�_�[�Ƃ��Ă���l��l�c���Ƃ��Ă��������A��C�Ƀ`�[�����܂Ƃ܂�܂��B

�@�c���́A�ԑg�u���Ɨ͂��P�ɂ��āA�D�����߂����܂��傤�B�v���g�u���K�͏��Ȃ��ł����A�����D�����߂����Ă����܂��傤�B�v�Ƙb���Ă��܂����B�������K�́A���ꂩ��X�|�t�F�X�Ɍ����āA�������̎��Ԃ��g���čs���Ă����܂��B�����Ɠ����́A�f���炵���������킪�����邱�Ƃł��傤�B

|

|

|

| 2020�N9��4���i���j |

| �Z���Ȋw�������\�����܂��� |

|

|

|

�@���9��3���i�j�ɁA�Z���Ȋw�������\���k�^����ōs���܂����B���w�N�̕���2���A���w�N�̕���3���ɁA������čs���܂����B

�@���w�N�̕��ł�7�l�̑�\�����\���܂����B���d�b��A���Ɋւ��錤���A�M���ǂ�c�o������ȂǁA�����ʂɓn���Ă��܂����B�܂����w�N�ł́A��̂c�m�`��H�i�⒲�����̓��x�A�u�����v�ɂ��Ē��ׂ��q�ǂ�����3�l���A���\���܂����B���ꂼ�������������Ĕ�r������������A�����Ԃɓn��ώ@��������A�����ŏڂ������ׂ��肵�Ă܂Ƃ߂܂����B

�@���̔��\�̌�ɁA�u�\��ʐ^�ȂǁA�܂Ƃߕ����H�v���Ă��Ă������B�v�u�^�₩��X�^�[�g���āA����ނ����������Ē��ׂĂ���v�c�ȂǁA�q�ǂ������́A�F�B�̔��\���������蕷���A��������̎���⊴�z�����Ă��܂����B�[���������ԂɂȂ��Ă悩�����ł��B���ꂩ��A�s�������\��ɐi�ތ������I��A���������Ă����\��ł��B

|

|

|

| 2020�N9��3���i�j |

| 1�E2�N���A�h���[�����g���ă|�X�^�[������Ă��܂� |

|

|

|

�@1�E2�N���́A�����ȂŁA�R���i�Ђʼnԉ��グ���Ȃ��Ȃ����ЊL���̐l�������܂����߂ɁA�|�X�^�[������Ē����ɓ\�낤�Ƃ��Ă��܂��B���̃|�X�^�[�ɂ́A1�E2�N���݂�ȂŃO���E���h�Ɍ`�Â������ԉ̎ʐ^���ڂ���\��ł��B

�@�����ŁA�����9��2���i���j��3���ɁA�����̃h���[���B�e�̐��Ƃ̐l�ɗ��Ă��������A���q�ǂ������̎ʐ^���B���Ă��������܂����B�������ł������A�݂�ȂŊ撣���ĉԉ�\�����܂����B���̌�ɁA���ۂɎg�����h���[����B�e�����ʐ^�������Ă��������܂����B

�@�q�ǂ������́A�u�ԉ̌`�Ɍ����Ă��ꂵ�������v�u�h���[���ɎB���Ă�����Ċy���������v�Ɗ��z��b���Ă��܂����B���ꂩ��A�O���[�v���ƂɍH�v���ă|�X�^�[������܂��B�����āA�����Z���^�[�₨�X�ɂ��肢���āA�\��ɍs���\��ł��B

|

|

|

| 2020�N9��2���i���j |

| 6�N���A�C�w���s�ɍs���Ă��܂����I |

|

|

|

�@8��31���i���j9��1��(�j�ƁA6�N���́A�ꔑ����ō��n�ɏC�w���s�ɍs���Ă��܂����B�o�����̎��́A�܂��J���c���Ă��܂������A���]�Í`���獲�n�ɓn��ƁA�L����\��ʂ�̊������ł��܂����B

�@1���ڂ́A���炢�D�̌��⑾�ی𗬊قł̊����A�S�[���h�p�[�N�ł̍������ȂǁA�q�ǂ������͂��ꂼ��̑̌��i���܂����B�܂��A�R�قǂ̂����������o����ɂ́A���͂̂���u�S���ہv�̎�����g�߂Ɋӏ܂��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@2���ڂ��A���n���R�ł̍B���̌��w��Y�H���̃W�I���}��ށA�����ċ��̉��ז_�`�������W�ƁA���Ԃ������đ̌����܂����B�܂��A�g�L�̐X�����ł��A�g�߂ɕ����~�肽�g�L�̗l�q���ώ@���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�q�ǂ������́A�u���ۂ��������Ƒ傫�ȑ��ۂ̊v�܂ŐU�����Ă��Ăт����肵���B�v�u���V�̊��˂�^���Ō����甗�͂������Ă����������B�v�Ɗ��z��b������A�������߂��肵�܂����B

�@�R���i�Ђ̒��A6�N���S���ŁA�y�����E���܂�悭�E���C�ɏC�w���s�ɍs���ė��邱�Ƃ��ł��A�{���ɗǂ������ł��B�ی�҂̊F�l�A���܂ł̑̒��Ǘ��₲�������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

| 2020�N8��28���i���j |

| 5�E6�N���A�V���M�����t�̈��p�����n�܂�܂��� |

|

|

|